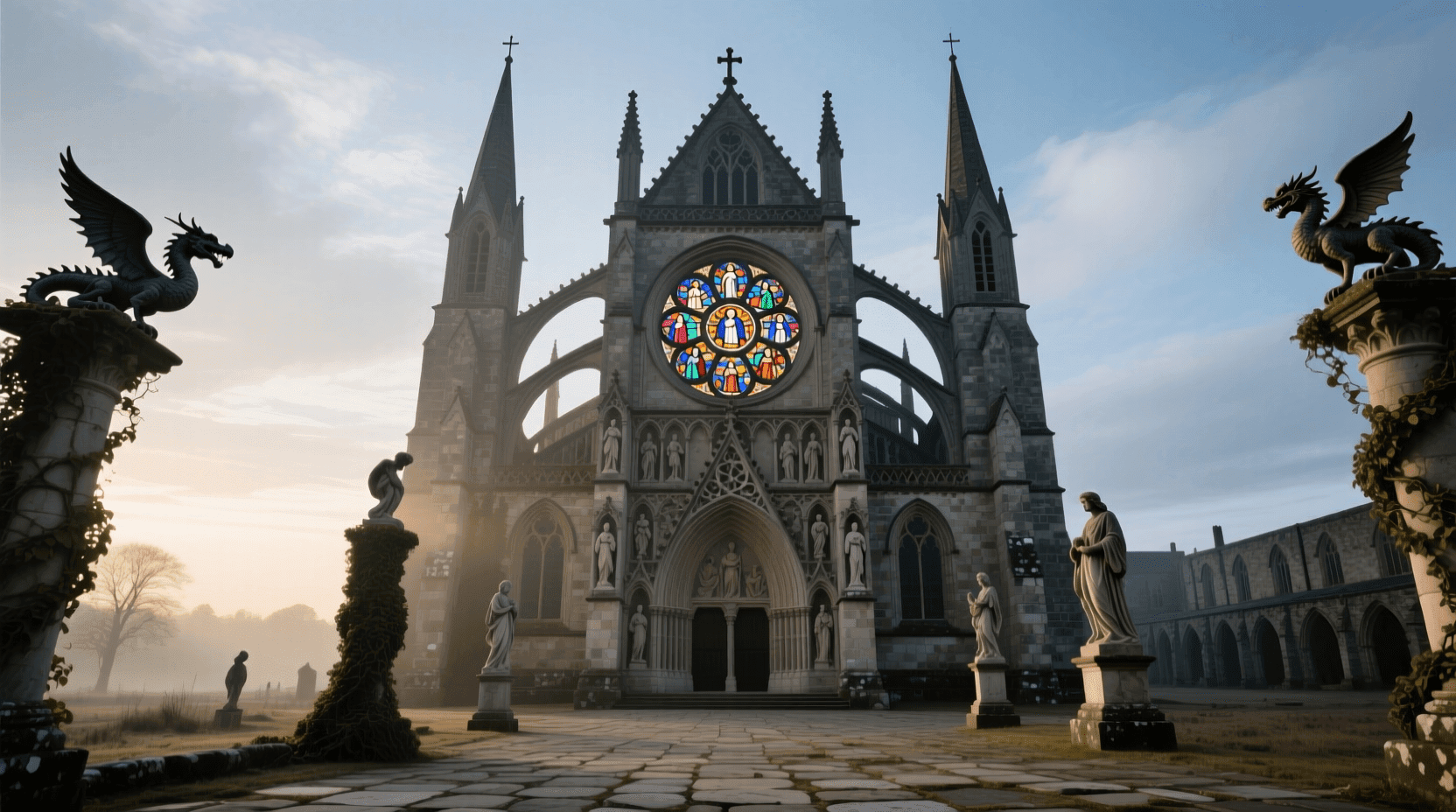

哥特式建筑的结构演变

哥特式建筑常常被误解为一种华丽的装饰风格,实际上它代表了一次彻底的结构革命。从12世纪初开始,欧洲的建筑师们面临一个前所未有的技术难题:为了追求更高更大的空间,传统的厚重墙体和半圆形拱顶无法再满足承重和采光的需要。随着宗教和城市的繁荣,教堂和大教堂越建越高,如何有效对抗圆拱结构产生的巨大侧向推力,避免墙体开裂甚至倒塌,成了必须攻克的难题。

正是在这样的背景下,哥特式结构体系应运而生。建筑师们开创性地引入了尖拱、飞扶壁和肋拱顶等关键元素,打造出一个相互关联的力学体系。这不仅允许建筑向上“拔高”,大幅减轻墙体压力,还释放出大面积墙面,可用于开设巨大的花窗,让教堂内充满前所未有的光线。这场结构上的创新,不只是提升了建筑的高度和体量,更带来了空间感、采光方式与审美理念上的深刻变革。

哥特式建筑的核心并非装饰,而是以尖拱、飞扶壁、肋拱顶等为代表的力学系统。这一体系让建筑突破了高度和采光的极限,将空间变得更高、更轻盈,也更明亮通透。

尖拱的力学优势

建造高大建筑时,圆拱会产生很大的侧向推力。建筑越高,这种推力越难控制。尖拱的出现解决了这个问题。尖拱不是为了美观而设计,而是数学和力学的必然结果。

当建筑的中厅宽度大于柱子间距时,屋顶的对角肋拱和侧面肋拱长度不同。如果都用半圆形,高度就对不齐。建筑师发现,把侧面的拱做成尖的,就能让所有拱顶在同一高度汇合。尖拱就这样诞生了。

尖拱的真正价值在于力学:它把重量更多地向下传递,而不是向两侧推。这意味着墙体可以更薄,柱子可以更细。

我们用数据来看看不同拱形的力学差异。在相同高度和跨度下,拱形的尖锐程度会影响侧推力的大小:

从图表中可以清楚地看到,随着拱形越来越尖锐,侧向推力显著下降。对于相同高度和跨度的结构,极尖拱的侧推力甚至可以比圆拱减少40%以上。这意味着,在实际建造中,哥特式尖拱大大减轻了墙体和支撑构件所需承受的侧向压力。例如,传统圆拱下,推力必须靠厚重的石墙去对抗,否则容易导致结构失稳,而尖拱有效地把力引导向下,使结构稳定性更高。

因此,建筑师便能够大胆采用更细的柱子和更薄的墙体,不但节约材料,同时也扩大了窗户面积,带来更明亮的室内采光。正是这一力学革新,才让哥特教堂的空间变得轻盈通透、高耸入云,实现了前所未有的建筑高度和视觉震撼。

中西建筑的力学对比

有意思的是,中国传统建筑在同一时期用完全不同的方式解决了类似的问题。宋代开始,中国建筑师发展出成熟的斗拱系统。斗拱是木构建筑中柱子和屋顶之间的过渡结构,通过层层叠加的木块,将屋顶的重量分散到多个支点上。

两种体系各有优劣。石构建筑可以建得更高更大,但施工难度大,抗震性能差。木构建筑灵活轻便,抗震性好,但受限于材料强度,难以达到石构建筑的高度和跨度。

飞扶壁系统

尖拱解决了侧推力的方向问题,但推力依然存在,需要有东西来承受。传统建筑用厚实的墙体,但这会让建筑笨重、黑暗。飞扶壁系统的出现,是哥特式建筑的另一个关键突破。

飞扶壁的原理很直接:在建筑外部加一圈独立的支撑结构,用斜向的拱桥把内部柱子的侧推力传递到外部的厚墙上。这样一来,内部的墙体就不需要承重了,可以拆掉,换成大片的玻璃窗。

建筑师很快发现,屋顶的推力实际上作用在两个高度上:一个在拱顶的起点,一个在拱顶的最高点。所以很多建筑用了双层飞扶壁,上下各一道,更稳定。

飞扶壁让墙体从承重结构变成了幕墙。这是建筑史上的重大转折,直接启发了现代建筑的幕墙体系。

飞扶壁不只是支撑,还承担排水功能。屋顶的雨水通过飞扶壁内部的管道流走,从飞扶壁末端的石雕(滴水兽)口中排出。这种设计既实用又美观。

在飞扶壁的顶端,建筑师会加一个尖塔或小尖顶。这不是装饰,而是为了增加向下的压力,让飞扶壁更稳固。重量越大,飞扶壁对抗侧推力的能力越强。

与中国建筑的出檐系统对比

中国建筑没有飞扶壁,但有另一个独特的系统——大出檐。中国建筑的屋顶常常伸出墙体很远,这不仅是美观,更是实用。大出檐通过斗拱和梁架的杠杆作用,将屋顶的重量向内分散,同时保护墙体免受雨水侵蚀。

哥特式建筑把力向外传递,中国建筑把力向内收拢。两种思路都很巧妙,只是材料和目标不同。石材强度高但重量大,适合集中传力;木材轻便但强度有限,适合分散受力。

建筑风格的三个发展阶段

哥特式建筑持续了约300年,经历了三个明显的阶段。每个阶段在技术上都有新的突破,但也逐渐偏离了最初的简洁和理性。

第一阶段:早期尖券式(1150-1300年)

这个时期是哥特式建筑最纯粹的阶段。建筑师刚刚掌握了尖拱和飞扶壁的技术,专注于把结构做到极致。窗户是细长的尖券形,像矛头一样笔直。装饰很少,每个构件都有明确的结构作用。

柱子上的柱头雕刻简单的植物纹样,但都做了简化处理,不追求写实。墙面用黑、银、金、红、蓝等鲜艳的颜色绘制图案。最重要的是比例,这个时期的建筑有一种向上的冲力,所有的线条都在强调高度。

中国的早期哥特式建筑案例不多,但在19世纪末传教士建造的教堂中,上海徐家汇天主教堂(建于1906年)算是比较纯正的例子。它的窗户是典型的尖券形,飞扶壁清晰可见,整体比例修长。

第二阶段:辐射式(1300-1400年)

建筑师在这个阶段追求更轻盈、更精致的效果。随着对力学的理解加深,承重构件被削减到刚好满足强度的程度。塔尖更高,拱形的尖度降低,变得更舒展。

这个时期最大的变化是窗户。窗户变宽了,内部用放射状的细石条分割,形成复杂的几何图案——三叶形、四叶形、五叶形等。这些图案不只是装饰,还起到加固玻璃的作用。

窗户面积的增长是惊人的。我们用数据来看三个时期窗户占墙面的比例变化:

到了辐射式阶段,窗户已经占据了墙面的近一半。建筑内部的采光大幅改善,彩色玻璃的效果也更加震撼。

青岛天主教堂(建于1934年)体现了这个时期的特点。它的窗户宽大,内部有精美的放射状装饰,玻璃采用德国进口的彩色玻璃,透光性好。

第三阶段:火焰式(1400-1515年)

这个阶段建筑师的重心从结构转向了装饰。窗户内部的石条不再是几何形,而是做成火焰般扭曲上升的曲线。柱子、扶壁、墙面都覆盖上密密麻麻的雕刻。原本清晰的结构逻辑被装饰淹没了。

拱形变得越来越平,有的甚至接近椭圆形。屋顶的肋拱越来越多,不再是为了承重,而是纯粹的装饰。从拱顶垂下长长的石雕吊坠,这些吊坠重达数吨,理论上会增加结构负担,但建筑师已经有能力计算和控制这些额外的重量。

植物雕刻变得极其写实,树叶的褶皱都雕刻出来,甚至做成镂空的效果。这种精细程度令人惊叹,但也失去了早期那种简洁有力的美感。

火焰式阶段代表了装饰压倒结构的转折点。建筑师的技艺达到了顶峰,但建筑的本质——空间和结构的统一——被削弱了。

广州石室圣心大教堂(建于1888年)虽然建造时间上算中国较早的哥特式建筑,但它的装饰程度很高,窗户的图案复杂,石雕密集,带有明显的火焰式特征。这座教堂完全用花岗岩建造,是亚洲最大的石结构天主教堂。

让我们用一个表格总结三个阶段的核心差异:

建筑高度的演变

哥特式建筑最具标志性的特征就是对“高度极限”的不断追求。从罗马式教堂相对压抑的20米左右中厅空间,到哥特式大教堂突破性的大跨度、高耸中厅,工程师和建筑师们设法克服了前所未有的结构挑战。典型的哥特大教堂经常轻松达到30米以上,最高的甚至接近甚至超过50米,比如科隆大教堂内部空间气势磅礴。这种“向上攀升”的视觉冲击力,不仅代表了中世纪欧洲建筑技术的进步,更蕴含着宗教信仰“接近天堂”的精神诉求。

可以看到,13世纪中期,欧洲主要大教堂的高度已达历史巅峰。这种激烈的“高度竞赛”促使了尖拱、肋拱顶、飞扶壁等结构创新,推动了中世纪建筑技术的持续进步。然而,极端追求高度也带来了结构失稳、部分教堂坍塌等风险。例如,博韦大教堂(Bourges Cathedral),其中厅本欲达到48米,后因结构问题多次坍塌,被迫降低高度。经历了这些教训后,哥特建筑在15世纪后期明显回归理性,更多关注空间组织和细节装饰,不再单纯以冲破高度极限为目标。

从空间效果来说,这些耸入云天的顶棚让教堂内部光线纵深感、敬畏感都前所未有。高窗、彩色玻璃也因此成为哥特大教堂必不可少的视觉亮点,人与建筑空间的关系被重新定义。

与此同时,中国的木构建筑高度则受到材质的内在限制。最著名的山西应县木塔,高达67米,被誉为“世界木塔之最”。不过,这种高度已接近木结构的极限。它依靠庞大的底座和复杂的榫卯梁架系统维持稳定,同时需要多代加固维修。木结构如果层数太多,底层极易因压力变形甚至破坏,这也是为什么中国大型殿堂一般不会有极高的空间。中西方建筑在高度和结构选择上的差异,正是材料特点与审美追求共同作用的结果。

此外,现代钢筋混凝土等新材料的出现,才让更高耸入云霄的宗教与纪念性建筑成为可能。对比中世纪的哥特式大教堂和中国古代木构高层建筑,不仅可以看到不同文明对空间极限的探索,更能体会技术创新如何持续推动建筑史向前发展。

法国与英国的设计差异

虽然同属哥特式建筑体系,法国与英国的哥特教堂却展现出截然不同的风貌,这背后不仅有地理气候、建材来源的差异,更与各自深厚的文化传统和宗教观念紧密相关。

法国的哥特式建筑追求一种“拔地而起、直指苍穹”的精神象征。建筑师们采用密集且高耸的飞扶壁,将外部的重量支撑结构暴露出来,形成如骨骼般极具表现力的外观。高高的尖塔仿佛要刺破天际,极细长的柱子和拱券把人们的视线不断引导向上,给人以强烈的神圣和庄严感。大多数典型的法国哥特大教堂(如亚眠、兰斯、沙特尔)以宏伟的垂直空间、高窗和精美的放射状玫瑰花窗为标志,内部充满了“向上超越尘世”的精神氛围。

英国哥特式建筑则展现出更为水平和理性的美学。英国建筑师更青睐空间的横向展开,建筑整体高度相对较低,很少追求极致的垂直尺度,因此飞扶壁的数量和体积都明显少于法国。同时,他们发展出复杂的横向长廊和平面布局,有时采用双翼廊甚至形成“大十字”或“双十字”形状,使建筑横向宽度突出。《威斯敏斯特修道院》《格洛斯特大教堂》等著名建筑都强调空间的水平舒展。

在建筑细部上,英国哥特式创新地发明了扇形拱顶。与法国的肋拱顶以垂直和放射为主不同,英国的扇形拱顶将肋拱均匀分布为扇面,从柱头扩散开,彼此相切交织,常在拱顶下悬挂华丽的石质吊坠。这不仅是一种华丽的装饰,更是一种极高水准的石材构造工艺,不过其结构上的功能性已远低于法式肋拱顶,更多服务于视觉审美。

此外,两国在柱子设计上也有明显区别。法国大教堂的柱子通常由一根主柱和环绕其外的几根细长附柱组成,这些附柱随墙体一直上升,直接参与承托每根肋拱,使结构逻辑清晰。英国则在柱形上多有创新和装饰,有的做成多边形或星形截面,有的索性取消传统柱头,把拱门线条顺势延伸到地面,使内部空间感觉更自由、更流动。

可以说,法国哥特式更具有戏剧张力与纪念性,力求以“高度”带来震撼与超验的体验;而英国哥特式则偏向理性克制和装饰性的细腻表现,更注重空间的舒适与视觉节奏。两者皆为欧洲建筑史的巅峰之作,各自传达着不同文明对于“神圣空间”与“空间美学”的独特理解,没有绝对的高下优劣,只是不同的审美选择和历史背景的产物。

结构与装饰的平衡

哥特式建筑的演变历程,也是结构理性与装饰冲动之间的拉锯。早期建筑几乎每个元素都有结构功能,装饰是附带的。到了晚期,装饰成了主角,结构反而被掩盖。

这种转变可以从细节上看出来。早期的柱头雕刻植物,但植物是简化的、风格化的,像是符号而不是真实的树叶。这种处理方式尊重石材的特性,也让雕刻与建筑的几何感相协调。

到了火焰式阶段,雕刻变得极度写实。树叶的每一条叶脉都刻出来,甚至模拟树叶卷曲、虫蛀的效果。这种技艺令人叹服,但它让石材看起来像是柔软的布料或纸张,违背了材料的本质。

窗户的演变也反映了这个趋势。早期的细长窗户,形式直接来自结构需求:墙体需要留有足够的承重部分,所以窗户只能是狭长的缝隙。中期的放射式窗花,虽然复杂,但每一根石条都在加固玻璃,有实际功能。晚期的火焰式窗花,曲线扭曲翻卷,纯粹是为了视觉效果。

我们可以量化这种变化。下面这个图表显示了三个时期建筑中,具有明确结构功能的构件占总构件数的比例:

早期建筑中,85%的构件都有结构作用。到了火焰式阶段,这个比例下降到45%,意味着超过一半的构件纯粹是装饰。

这种演变是技术成熟的必然结果。当建筑师完全掌握了力学原理,知道结构的安全边界在哪里,自然会尝试在这个边界上做文章,加入更多自由的创造。从建筑史的角度看,火焰式阶段是哥特式建筑的终点,也是文艺复兴的前夜。建筑师已经把哥特式的可能性探索到了极限,下一步只能转向新的方向。

现代视角下的哥特式建筑

回顾哥特式建筑,我们能看到建筑学的一些永恒问题:技术与艺术如何平衡?结构能否成为美学的来源?装饰的边界在哪里?

哥特式建筑给出的答案是:最好的建筑是结构和形式完美统一的建筑。早期哥特式达到了这种统一,每一根柱子、每一道拱券都在既承担重量又塑造空间。这种统一在晚期瓦解了,装饰脱离了结构,变成了独立的追求。

现代建筑在很多方面继承了哥特式的理念。幕墙体系和飞扶壁的原理相同:让外墙不再承重,释放出空间和光线。钢结构的柱梁体系和哥特式的骨架结构也是一脉相承:用最少的材料获得最大的强度。

中国建筑师在20世纪引入哥特式建筑时,主要用于教堂和教会学校。这些建筑大多建于1900-1940年代,材料和工艺上做了本土化调整。比如广州石室圣心大教堂用的是本地花岗岩,青岛天主教堂的石材来自崂山。这些建筑今天已经成为城市地标,见证了中西建筑技术的交流。

哥特式建筑的遗产不只是那些高耸的尖塔和绚丽的玻璃窗,更是一种设计思维:用理性的结构分析解决建筑问题,让形式从功能中自然生长出来。这种思维在今天依然有价值,值得每一个学习建筑的人深入理解。