产业聚集与区位选择理论

在当今全球化背景下,产业聚集已成为推动区域经济成长的重要现象。无论是珠三角地区密集的制造业集群,长三角的高新技术园区,还是东北老工业基地的重工企业聚落,各地形成了各具特色的产业生态系统。通过地理空间的高度集中,企业能够实现信息流通加速、创新要素汇聚以及供应链的高效协作。这些聚集现象不仅提升了地区的竞争力,也在一定程度上塑造了城市的经济结构和发展模式。

德国经济学家韦伯(Alfred Weber)在提出产业区位理论时,归纳了企业选址过程中影响最大的几类力量:

-

运输费用的高低

-

不同地区劳动力成本的差异

-

因企业集聚产生的正向“聚集经济”与可能出现的负向“聚集不经济”效应

前两者决定了某一产业适合落户哪一区域,而聚集相关因素则进一步影响了企业是在同一区域密集分布还是维持一定距离。实际上,不同行业对这三种力量的敏感程度各不相同,使得现实中产业分布呈现多样化格局。

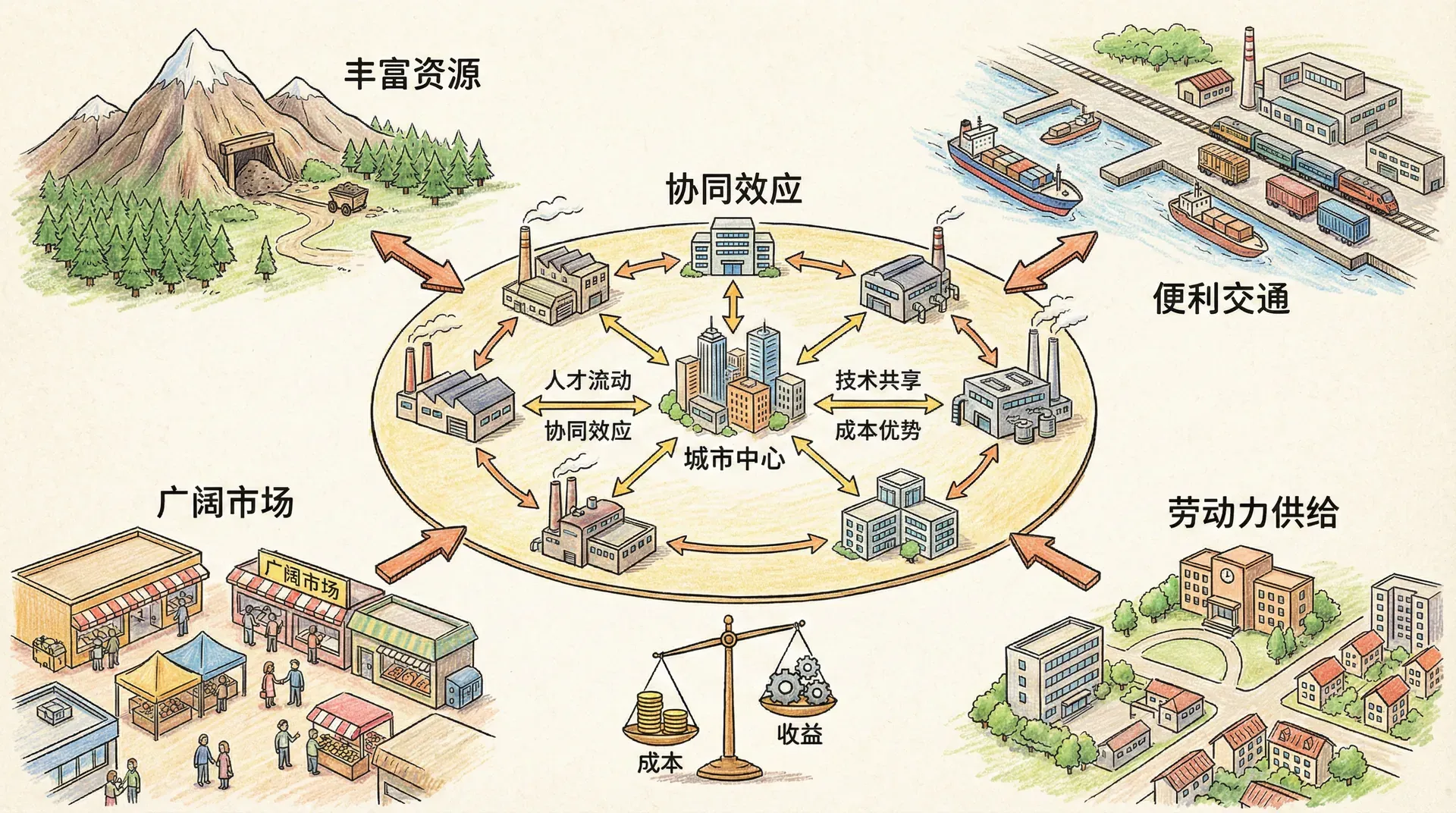

聚集经济的基本分类

现代经济学家将聚集经济分为三个层次,每一层都反映了不同规模和范围的经济效益。

这种分类框架帮助我们理解不同层次的经济活动是如何相互作用,共同推动产业聚集的形成和发展的。

规模经济与生产集中

规模经济的作用机制

当企业扩大生产规模时,能够带来显著的成本优势。规模经济不仅体现在单位产品固定成本的分摊和边际成本的下降,更体现在企业资源配置的优化和议价能力的提升。例如,自动化设备、大宗采购、品牌溢价能力等,往往只有在规模扩张后才能充分显现。

我们可以使用一个示意表来比较不同规模下的单位成本:

随着年产量的提升,单位成本明显下降,这就是规模经济的内在逻辑。结果往往导致拥有更强规模经济优势的企业可以以更低的价格服务于更广范围的市场,即使在物流、运输成本较高时也具备竞争力。这也是“赢者通吃”现象产生的重要原因。

现实案例分析

在现代经济体系中,典型代表便是如比亚迪新能源汽车、京东物流、台积电半导体等大型企业。以京东物流为例,其通过全国性仓配一体化体系,显著降低了每单配送的边际成本。哪怕是偏远县域的订单,因整体运营效率提高,依然可以保持较低价格与快捷的服务。这不仅强化了京东在市场中的竞争优势,也推动了全国物流基础设施的均衡发展。

从全社会视角来看,生产集中与规模经济能带来单位成本的极大降低,有助于释放更多资源投入到其他行业,尽管这可能带来额外的运输成本。如果这种成本降低大于运输费用的增加,则集中布局亦是高效的选择。

规模与区位的相互关系

企业的生产规模会显著影响其区位选择。例如:

- 小规模企业通常倾向于靠近原材料产地建厂,便于降低运输及采购成本。

- 规模扩大后,为了整合多个原材来源或拓展市场,企业总部及生产基地可能转向原料来源的“中点”或临近核心市场。

- 在进一步扩张时,靠近消费市场、交通枢纽、港口等区位优势变得更为重要,企业将寻求平衡采购、生产和分销三者之间的距离。

下方总结了企业在不同时期的区位选择倾向:

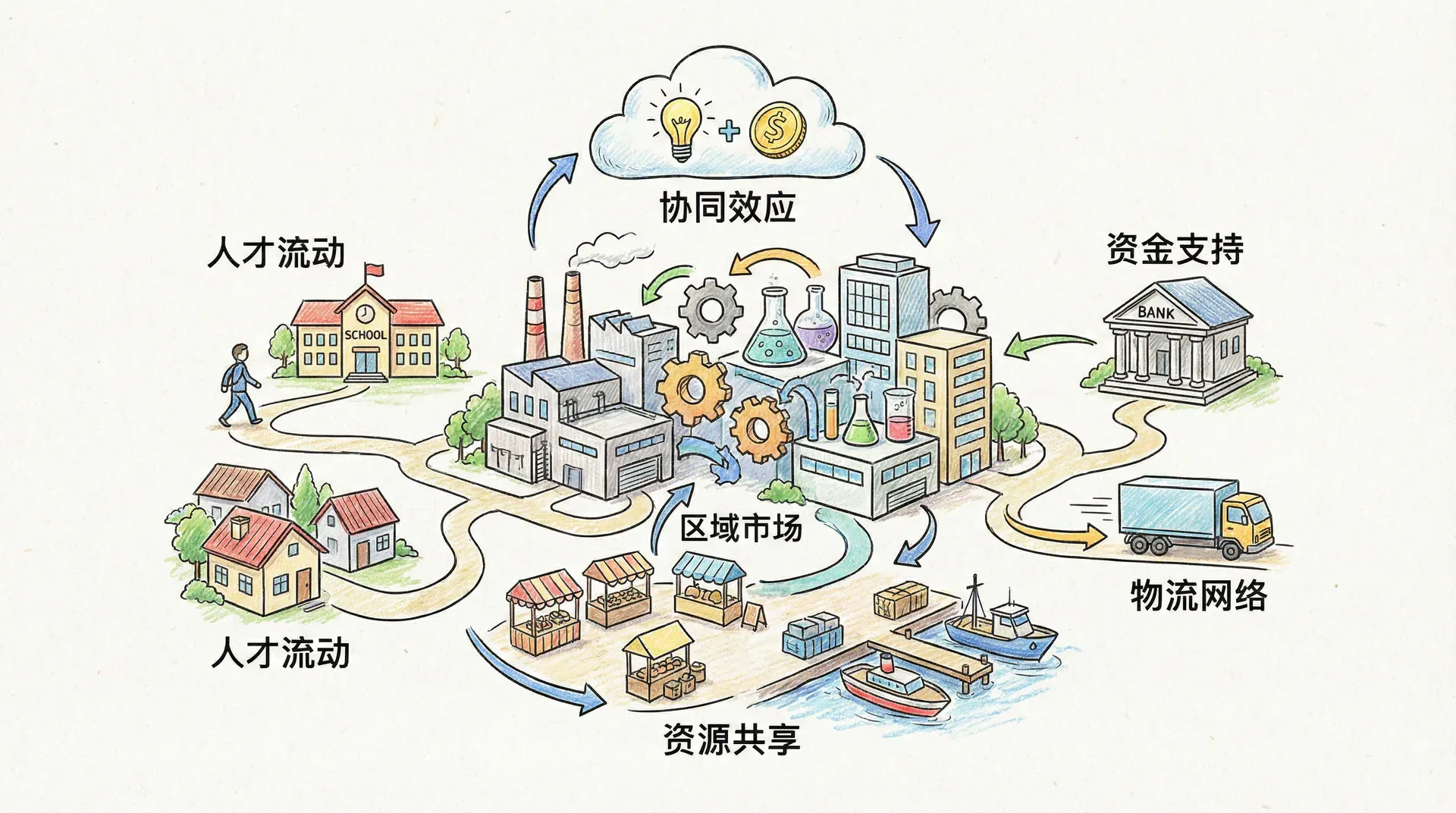

本地化经济与产业集群

本地化经济的形成机制

本地化经济主要是指同一产业的企业通过地理集中获得溢出的共同收益,原因包括专业化劳动力市场、供应链合作与创新知识的共享。这一过程表现为:

- 相关企业邻近有助于吸引和培养专业人才,促进知识流动与创新。

- 供应链企业(比如原料和设备商)集聚,可以降低采购和信息成本。

- 服务机构(金融、法律、信息咨询等)围绕产业聚集区形成,有利于整体生态完善。

韦伯提出“关键等运费线”理论,用以界定聚集优越性的空间界限。即在某一个地理圈层内,企业通过聚集获得的经济效益正好弥补了偏离最低运输成本点带来的额外成本,这在现实中指导了许多产业园区的设立和扩张。

中国产业集群

我国本地化产业集群案例极为丰富,以下为部分典型:

比如深圳华强北,起初只是一块普通的批发市场,随着核心企业和大量电子配件商户入驻,形成信息流、物流和创新氛围极为活跃的产业集群,带动了珠三角整个电子制造业生态的完善和升级。

聚集的动态历史过程

产业聚集往往经历“先到者优势”到“路径依赖”,再到“自我强化和质变”的转变。先行企业因前期集聚获得了市场和人才优势,后续企业因为协同合作和降低转移成本也更愿意留在原地,进一步增强了聚集区的吸引力。这一历史动态很大程度上解释了为何某地产业集群能够持续发展。

以深圳华强北为例,最初由部分电子元件批发商带动,逐渐吸引大量上下游企业入驻,催生了整个电子加工、组装、贸易和创新生态,成为亚洲乃至全球最大的电子产品集散地。这一过程极好地体现了本地化经济的自我强化路径和集群演化机制。

聚集决策的博弈论视角

在实际操作中,企业聚集不是单纯的“追随效应”,而常常涉及谈判、协作与竞争。不同企业的议价能力、资源掌握度及战略目标往往不同,所以最终的聚集点很多时候是博弈论中的“均衡点”而非传统意义的最优点。企业之间可能通过合作协议、联盟、交叉投资或侧面补偿等方式进行利益分配和区位协调。例如,多个造船企业共同投资码头设施,或半导体企业与地方政府协商税收优惠以留在特定区域。

在中国现阶段,政策激励、高校智力资源、龙头企业牵引和地方招商等因素交织,也加深了聚集决策中的策略博弈和动态互动,为本地化经济和创新集群的扩张提供了更为丰富和动态的基础。

城市化经济与都市发展

城市化经济的复杂性

城市化经济被认为是聚集理论中最复杂和动态的部分,它涵盖了不同产业、异质企业以及居民在同一都市空间中的多层次互动。相比本地化经济仅强调同类企业聚集的效益,城市化经济则释放出更广泛、多样化的外部性,受益对象不再局限于单一产业,而是覆盖了整个城市的经济主体。

城市化经济的内在驱动主要体现在以下几个方面:

现实城市中的实际表现,例如北上广深的创意产业园与高新技术区、上海“张江药谷”等,都是多类型企业利用城市化经济优势的典型例证。

规模与效率的权衡

随着城市人口和功能的扩张,城市化经济的红利趋于递减,甚至可能被种种“城市病”所抵消,比如:

- 交通拥堵显著增加通勤与物流成本。

- 房价上涨削弱了中低收入群体的居住福利。

- 环境污染降低了城市宜居性并加大治理支出。

- 基础设施负荷提升,边际投资回报递减。

上图展现了不同城市职能随规模扩大所获得的经济性变化。可以见到,电力供应和劳动力市场的效率稳步提升,而交通运输的经济性在城市过大后反而下降,说明“过度城市化”会导致局部效率损失。

我们通过下表梳理城市规模效应与主要副作用的匹配关系:

中国城市化的经验

中国在城市化进程中形成了丰富的类型与分工优势。一线、二线、三线以及特色县域等形成了分层互补的城市体系。

不仅如此,各地还形成“都市圈—都市带—通勤卫星城”等组合。例如,长三角都市圈内部的苏州-无锡-常州有分工又合作,是典型的多中心网络型都市群结构。

需要注意的是,城市化经济的测度和横向比较极为复杂,受限于各地不同的产业基础、政策环境和历史条件。简单规模比较无法解释许多深层次结构性的效率问题。

城市规划的经济学思考

面对复杂的城市外部性,城市规划不能只追求“做大做强”,更应理性考量集聚的最佳边界和空间均衡。其经济学核心问题包括:

- 效率与公平的权衡:企业趋向最优效益区位,会造成部分区域过度拥挤、公共资源紧张,疏远边缘及落后地区;而过度分散又可能降低整体效率。

- 利益相关者协调:政府通过驱动基础设施投资、功能分区、住房与产业政策来引导企业和居民合理流动与落位,追求全社会福利最大化。

- 多中心与网络化布局:新型“多中心、网络化”城市发展模式被广泛推行,通过卫星城、产业片区分托主城压力,形成如“京津冀”、“大湾区”、“成渝双城”这样的大型网络都市群。

以成都“多中心+环状交通”模式为例,实现主城区功能分流和各区域互补,提高了整体承载能力与宜居性。

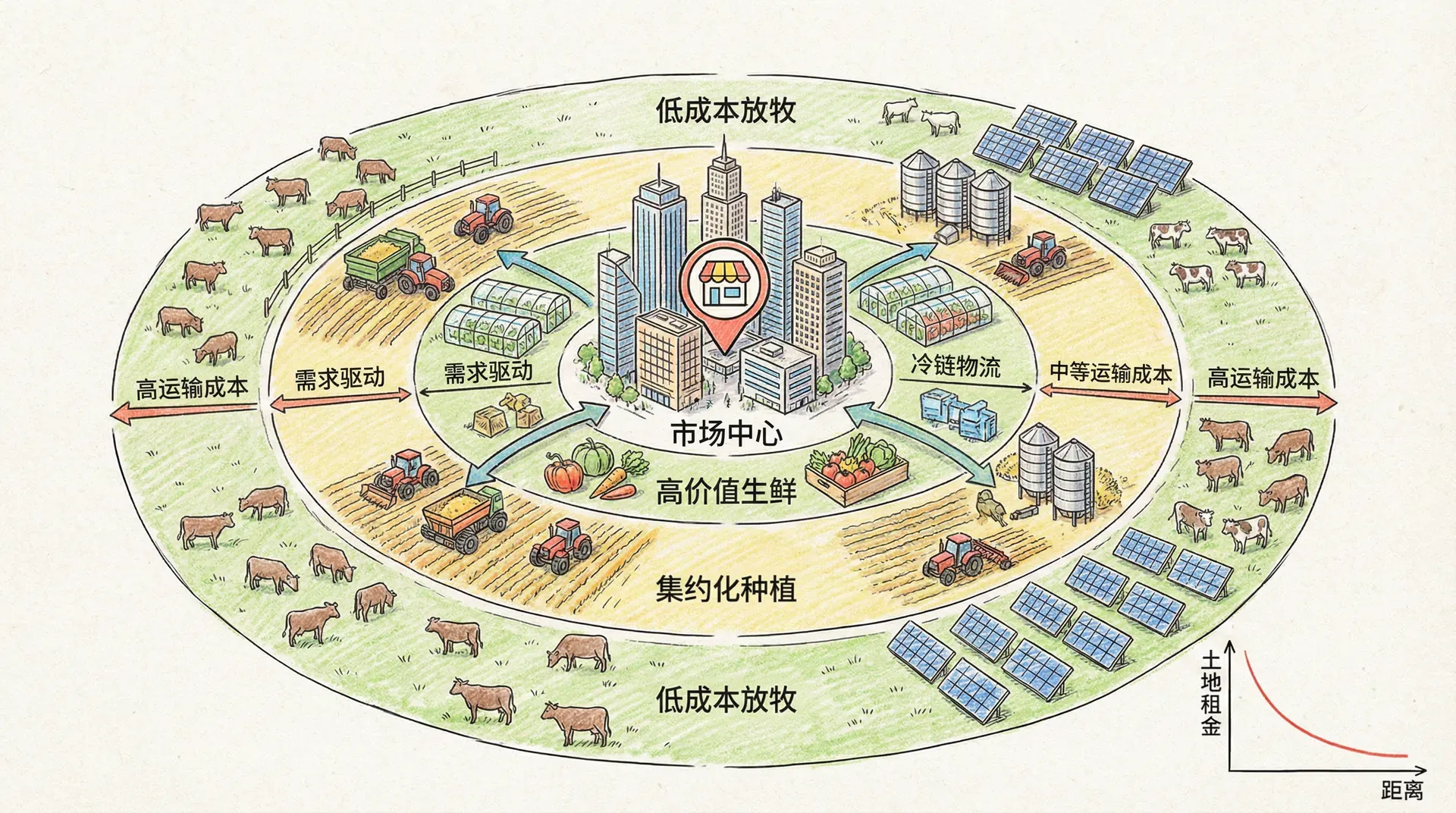

农业区位理论的现代应用

农业与工业区位理论的统一

传统上,杜能的农业区位理论强调距离市场远近决定农业类型,而韦伯工业区位理论关注于运输和要素成本的均衡。现代视野下,农业和工业的区位决策正日益趋同,均需兼顾市场距离、成本结构、产品选择和生产强度等多变量权衡。例如温室蔬菜和智能养殖产业,需要结合市场需求动态、要素可得性和技术投入多重考量,决策复杂性大幅提升。

农业区位决策主要因素一览

农业企业的成本结构分析

这个图表展示了农业企业的基本收益和成本关系。在实际操作中:

- 市场价格与净农场价格的差额主要受运输和销售环节影响;

- 净农场价格与平均成本的差值决定了土地租金。

- 当土地稀缺或租金昂贵时,企业会加大机械化或设施投入,从而提升土地利用率或考虑迁移区位。

例如,山东寿光大棚蔬菜在城市近郊高强度集约化生产,通过冷链运输快速进入城市市场,有效实现了产地到消费端的价格平衡。

土地租金与要素替代

农业生产中的土地租金,是生产效率、市场需求和要素组合内生博弈的结果,其形成逻辑主要有:

- 规模调整:高土地租金倒逼企业调整经营规模,向更加集约或高端农业发展。

- 要素替代:土地价格上升,促使经营者用资本(如温室设施、自动化设备)、技术或劳动力替代土地消耗。

- 区位选择:不同地段土地租金与运输成本的权衡直接影响企业迁移和投资决策,如肉牛养殖趋向远郊、设施蔬菜集中在近郊。

现代中国农业的区位模式

近年来中国农业布局出现几大典型趋势,可以通过以下概览:

不同类型的农产品根据自身特点与区位资源,在全国范围内展现出各具特色的空间布局模式。越靠近城市,土地租金越高,倒逼生产方式向高产值、高集约化发展,而新兴的设施农业和智能养殖正在不断改写中国农业的区位格局。

农业现代化与区位重组

进入现代阶段,技术和市场因素正不断改变农业的区位选择和组织模式:

- 技术进步催生“冷链革命”,拓宽了生鲜农产品的销售半径。例如,榴莲、蓝莓通过冷链可从云南和东北打入北上广深的高端超市,打破了传统“近郊农业”格局。

- 规模化经营促使“企业农庄”成为主流,土地流转、资本下乡,强化了高度机械化和标准化生产能力。

- 消费升级推动“绿色、有机、地理标志”农产品跨区流通,品牌和认证成为新的区位溢价来源。

- 乡村振兴与产加销一体化:推动农业产业园、加工基地等靠近原料地和市场双向靠拢,以减少损耗及提升附加值。

江苏盐城“循环水智能养殖基地”通过自动化水质监控和远程销售,将淡水鱼类供应长三角都市圈,相比传统近郊模式,区位更加灵活和高效。

现代农业的区位决策越来越需要综合考虑技术、资本、物流、品牌、消费和政策环境等多重因素,仅仅依靠距离市场的简单逻辑已远远不够。多维组合是未来农业区位的趋势。

总结

产业聚集与区位选择理论为我们理解现代经济的空间组织提供了重要的理论工具。从企业层面的规模经济到城市层面的聚集效应,这些理论揭示了经济活动空间分布的内在逻辑。

在中国经济转型的背景下,这些理论具有特殊的现实意义:

产业升级要求我们重新审视传统的产业聚集模式,推动从低成本聚集向创新驱动聚集的转变。

区域协调发展需要我们平衡聚集经济的效率与区域均衡发展的公平,通过政策引导实现更加合理的空间布局。

新技术革命正在改变传统的成本结构和聚集模式,数字经济的发展为产业聚集带来了新的可能性和挑战。

理解产业聚集的经济学原理,不仅有助于企业做出更好的区位决策,也为政府制定更有效的产业政策和区域发展战略提供了理论基础。在全球化和数字化的新时代,这些理论的重要性将更加凸显。