科学哲学的创新与发展

中国人工智能技术的发展可谓波澜壮阔:从最初对国外技术的学习、吸收和逐步消化,到利用深度学习等关键技术实现关键突破,近年来更是在语音识别、图像处理、智能决策等多个前沿领域取得国际领先的成果。中国人工智能的进步展现了由“常规科学”范式下的渐进式探索,向“科学革命”式的突破和创新的重大转折。这一转变不仅丰富了我们对于人工智能本体和边界的思考,也极大地推动了本土科技创新体系的变革与升级。

与此同时,科学哲学在中国的学科建设和理论演进也发生了深刻变化。中国科学哲学正由以实用主义和经验主义为主的传统认知,逐步迈向更具批判性、系统性和国际视野的现代理论体系。这种观念更新既拓展了我们关于科学的方法论理解,也促进了科学研究范式的多元化。深入把握科学哲学的变迁,对于全面认识中国科技发展的动力、限制与未来方向具有重要意义。

我们应当认识到,科学并非一蹴而就揭示绝对真理的工具,而是一种不断试验、修正与否定自我的动态探索历程。正视这一特性,有助于我们形成理性客观的科学观,更清晰地理解中国科技创新中的优势与挑战。

库恩范式理论的中国实践

中国科学发展的范式转换

在中国科学发展的历史进程中,库恩提出的范式理论得到了非常典型的展现。中国科学多次经历了跨越式的范式转换,这种变化不仅仅体现在知识体系的改变,更深刻地影响了研究思维、实践方向等社会层面。例如,从20世纪初西方物理学范式的“引进消化”,到21世纪中国凭借高温超导、量子通信等领域推动自主范式创新,显示了中国从“学习追赶”到“引领变革”的转变。

我们还可以通过医学领域观察:传统中医体系曾长期主导中国医学,改革开放后,生物医学范式在全国范围内得到推广并融合发展,随后又通过现代技术手段(如基因编辑)不断涌现新范式,实现了从经验医学到精确医学的飞跃。此外,信息技术产业发展初期主要以“模仿创新”为主,而近十年随着智能制造、AI芯片国产化等变革性突破,体现出中国科技范式的裂变与自信。

常规科学与科学革命在中国的体现

中国科学技术发展进程中清晰展现了常规科学与科学革命所代表的两种不同阶段。在高铁技术自主研发阶段,中国工程师们在传统的空气动力学与车辆结构理论框架内持续优化,中国高铁正逐步完善“常规科学”阶段的标准与安全体系。例如,把高速列车的运行稳定性提升到全球领先水平依赖长期的技术积累和逐步改进。

然而,某些前沿领域则直接催生了“革命性”变化。例如,中国的量子通信研究在短短十年内实现了从理论提出到洲际量子密钥分发实践,直接取代了传统经典通信安全理论,开启了新的通信安全时代。在航天领域,火星探测“天问一号”工程整合了多项创新,达到了国际并跑甚至领跑,实现了对于既有航天工程范式的变革。

科学共同体与无形学院

库恩提出“科学共同体”或“无形学院”在中国科技创新中有着明显写照。不同领域的科学家群体基于共同的研究范式实践协作、标准制定、共识形成。例如,在AI领域,超过5000位中国人工智能专家围绕深度学习、算子加速、模型优化开展紧密协作;新能源科学家则就氢能与储能技术形成跨机构交流网络。

这种共同体的力量还表现在推动国家大科学计划及科研基础设施建设,如FAST望远镜、国家超级计算天津中心等,汇集各领域科学家共同推进前沿突破。

拉卡托斯研究纲领理论

中国科学研究纲领的构建与发展

拉卡托斯“研究纲领”理论在中国科技管理和创新实践中被广泛采纳。中国科学家理解,科学不是一成不变的个人努力,而是在总体战略下分阶段推进。例如,中国载人航天实施“三步走”:先有人上天,继而建空间实验室,最终建设空间站;每一阶段都是既定“硬核”目标,工程与实验则作为灵活“保护带”内容,为系统弹性创新提供了空间。

再如中国5G通信研发,从最初跟随国际标准到提出自主标准(如Polar码),不断根据技术与市场反馈动态调整“保护带”,同时坚持底层硬核技术原创,实践了拉卡托斯纲领理论的层次分工。

研究纲领结构案例对照

进步性与退化性研究纲领

中国科学界对“进步性”与“退化性”纲领的实践格外重视。进步性纲领,会带来明确且可验证的新预测、新应用。例如新能源技术路线,从早期风电光伏并网,到如今氢能制备和分布式能源系统,实现了技术、效率、经济性等多重突破。

而退化性纲领则表现为不断补丁、无法解决核心瓶颈。例如部分传统农业病虫害防治路线长期依赖单一农药修补,忽视生态方法创新,导致效率边际递减,学界也反思如何及时调整研究路径,防范“退化陷阱”。

中国研究纲领评价体系

当前中国科技部门构建了科学合理的指南与评估体系,强调理论创新与实际应用并重。评价维度不仅包含学术一致性,还突出前瞻性、应用性和可持续性。

费耶阿本德科学无政府主义

中国科学方法论的多样化创新

中国学界对费耶阿本德“科学无政府主义”思想进行了本土化创新解读。研究者日益认同:科学方法应反对一刀切,应允许多种理论、工具甚至文化体系并存。例如在抗击新发传染病(如H7N9禽流感、新冠等)中,医学专家结合西医的分子诊断、基因测序与中医的整体观疗法,推动多方法交融,为防疫一线提供更多解决方案。

此外,材料科学中,既采用定量高通量实验设计,也鼓励经验积淀、工匠直觉并行,促使新材料快速筛选与性能优化,兼具效率与创造力。

科学与社会互动的中国特色

费耶阿本德强调科学与社会相互作用。中国科技实践也极为重视技术、知识本身与社会民生、国家安全、可持续发展的耦合。例如,数字乡村建设过程中,既有遥感、AI等高新技术整合,也需因地制宜、兼顾农民经验与地方治理结构,这些都反映了科学决策与社会环境的协同关系。

多元方法应用实例

挑战与自由创新精神

中国科技管理体制日趋强调鼓励冒险和自由探索。比如基础数学、量子科学等领域投入重大资金建设“自由探索”实验平台,鼓励小团队甚至个人自由提出非主流科学问题,打破路径依赖。这种氛围极大解放了科研创新力,多项成果已进入国际前沿。

费耶阿本德的科学无政府主义思想提醒我们,科学创新需要保持方法论的开放性和包容性,只有鼓励多元观点和实践,才能推动真正的突破性进展。

方法论一元论的应用

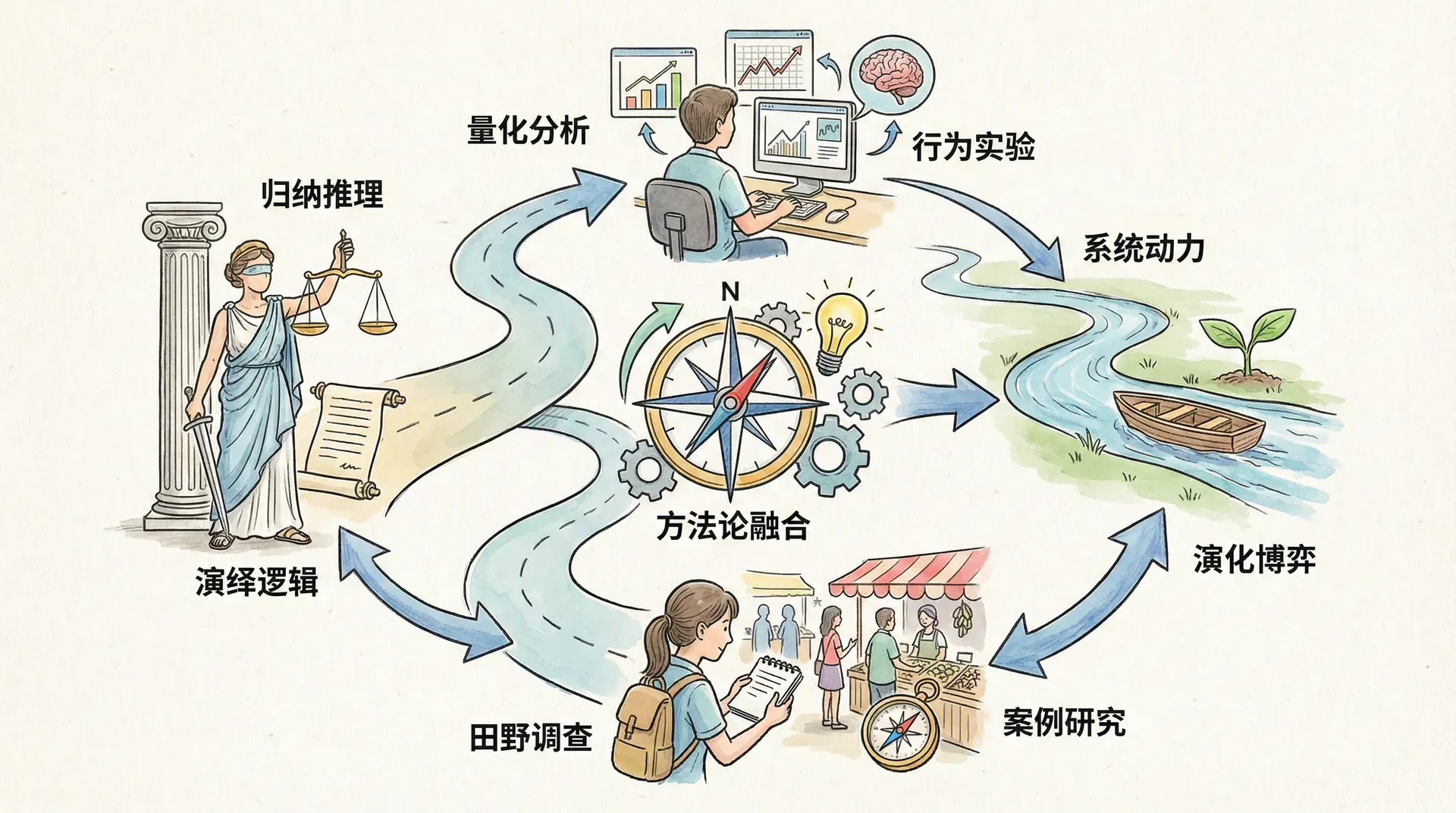

社会科学方法论的一致与融合

在当前中国社会科学发展中,方法论一元论得到了广泛的肯定及实践。中国学者认识到,无论社会科学还是自然科学,其认知与研究都应建立在科学理性和逻辑基础上。例如,近年来中国经济学研究日益加强数学建模与计量经济方法采纳,同时历史分析和案例访谈等定性工具仍具有不可替代价值,这种兼收并蓄正体现出方法论一元论的中国版本。

理解与解释的相互补充

中国社会科学极为重视“理解”(Verstehen)与“解释”的结合。以社会学和人类学研究为例,学者们通过深入田野调查、访谈获取被研究对象的主观意涵,再辅以统计、回归等定量方法进行科学解释,使研究结果既具人文深度又具普适预测力。

具体到政策分析,教育公平、民族关系等领域,则通过数据建模撷取宏观趋势,同时注重基层访谈与各类问卷回收,力求获得更真实的社会全貌。

理解与解释结合的研究流程简述

- 田野/参与观察:获取第一手主观信息

- 数据收集与建模:形成可量化事实

- 综合分析与政策建议:理论与实证相结合

方法论个人主义的中国批判与实践

尽管个人主义分析法为社会科学提供了理论工具,中国学界也认识到中国复杂社会结构对方法论的多重要求。经济学和政治学等领域,不仅关注微观个体理性,也强调制度、网络、历史等宏观/中观变量间的耦合。例如在消费研究中,会同时考察家庭、社会群体与国家层面的影响因素,支持多层次的交互模型。

这些多层次和多方法的结合,使中国社会科学研究日趋走向成熟,同时为全球社会科学理论与实践贡献中国经验。

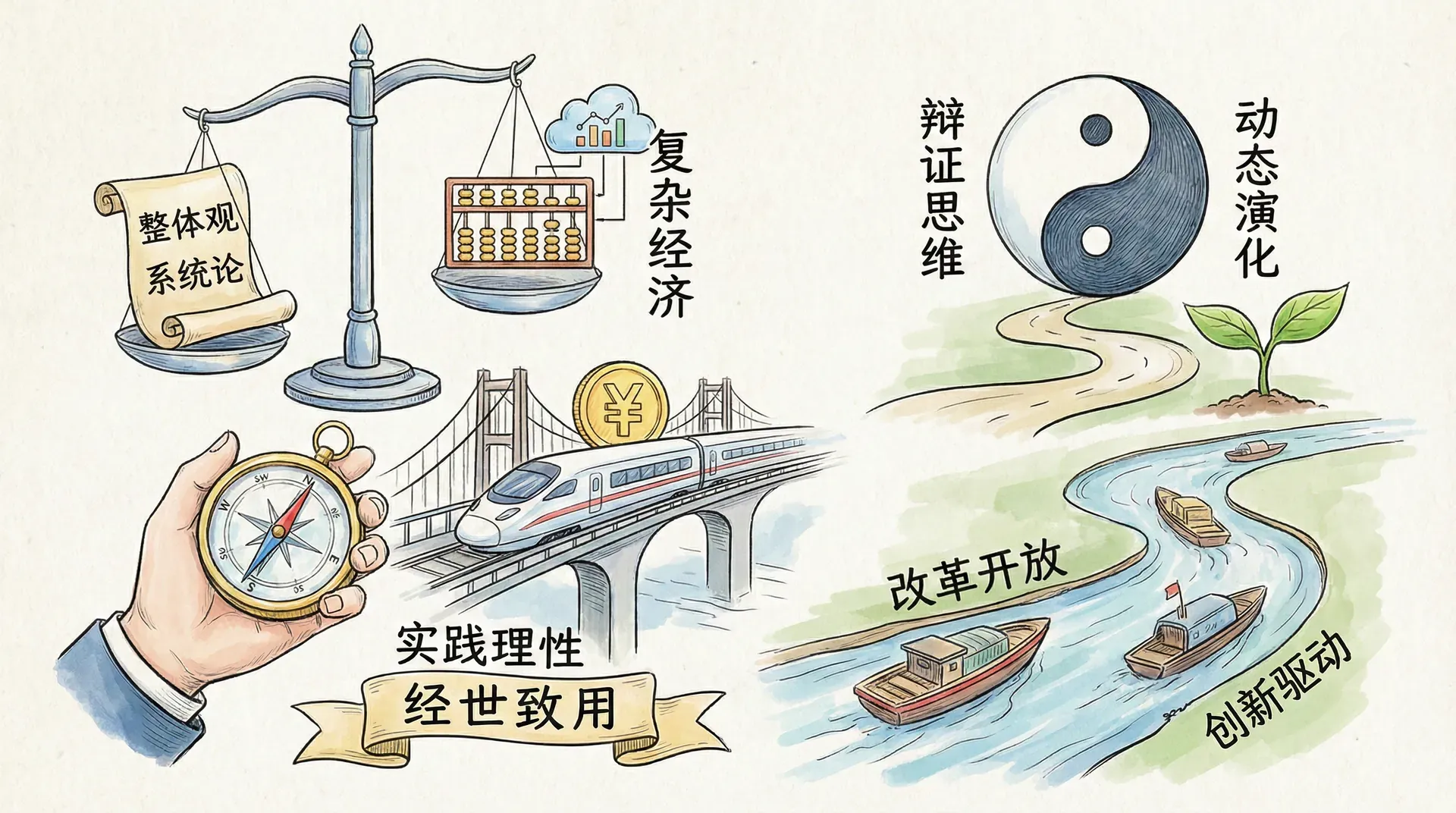

中国科学哲学的创新特色

理论与实践的结合

中国科学哲学在发展过程中形成了理论与实践紧密结合的特色。中国学者不仅关注科学哲学的理论探讨,更重视其在实践中的应用。这种特色体现在中国科学研究的各个方面。

例如,在中国科技创新政策制定中,科学哲学的理论指导发挥了重要作用。从“科学技术是第一生产力”到“创新驱动发展战略”,体现了科学哲学理论与中国实践的结合。

传统与现代的融合

中国科学哲学在发展过程中注重传统与现代的融合。既吸收西方科学哲学的精华,也继承中国传统文化的智慧。这种融合形成了中国特色的科学哲学体系。

在中国医学研究中,既运用现代科学方法进行疾病诊断和治疗,也保持传统中医的理论体系和诊疗方法。这种融合体现了中国科学哲学的包容性。

本土化与国际化的统一

中国科学哲学在发展过程中实现了本土化与国际化的统一。既立足中国实际,也面向世界前沿。这种统一促进了中国科学哲学的创新发展。

结语

从波普尔到新异端的发展,标志着中国科学哲学的重大进步。这种转变不仅改变了我们对科学本质的理解,也深刻影响了中国科学研究的方法和标准。通过理解中国科学哲学的发展历程,我们可以更好地认识科学的本质:科学不是绝对真理的发现,而是不断试错、不断修正的过程。这种认识有助于我们保持对科学的理性态度,既不盲目崇拜,也不轻易否定。

在中国,科学哲学的发展正在推动科学研究和科学教育的进步。通过运用科学哲学的基本原理,中国科学家在多个领域取得了重要进展,为人类科学事业的发展做出了重要贡献。

科学哲学的价值不在于提供绝对的方法论准则,而在于帮助我们更好地理解科学的本质和局限性。通过这种理解,我们可以更好地进行科学研究,培养科学精神,推动科学事业的发展。

正如中国科学家在实践中认识到的那样,科学的价值不在于其确定性,而在于其可证伪性和创新性。正是这种可证伪性,使得科学能够不断进步,不断接近真理。在中国科学哲学的世界里,这不仅仅是一个理论问题,更是一个关于如何更好地认识世界、改造世界的实践问题。