代表性启发式

在日常生活中,我们经常需要根据有限的信息对他人做出判断。比如,看到一个戴着厚眼镜、性格内向的学生,你可能会下意识地猜测他学习的是计算机专业;遇到一个言辞流利、充满自信的年轻人,你可能立刻联想到他是商科学生。我们总是倾向于依据一个人的外貌、行为或者一些显著特征,把他们归入某个我们心中固有的“类型”,这种做法让判断看起来既快捷又合理。

然而,这种基于相似性的直觉判断,却隐藏着一个重要的认知陷阱——我们常常会忽视统计学中最基本的原理:基础概率(base rate)。也就是说,在判断某人属于某一群体时,除了考虑表面特征,我们还应该关注这个群体本身在总体中的比例。比如,理工科学生的人数远多于某些冷门文科专业,某一“类型”的外表并不一定意味着他就属于那一类。

心理学家将这种现象称为“代表性启发式”(representativeness heuristic)。它指的是人们在做判断时,倾向于根据某对象与特定类别的相似程度来评估其归属,而不是关注相关事件在总体中的实际概率。代表性启发式揭示了人类思维的又一个系统性偏差:我们喜欢用简化的规则处理复杂的不确定性问题,但这种策略往往会让我们低估或者高估某些真实可能性。

李明的专业之谜

基础概率的重要性

让我们从一个简化的情境出发,思考概率与直觉判断的区别。假设“李明”是北京某重点大学的研究生,校方每年从各专业领域中招收新生。如果你不知道关于李明的其他任何个人信息,只要求你根据各专业招生人数的多少,判断他最有可能属于以下哪类专业?请为每个专业排一个顺序,1为最有可能,6为最不可能:

现实生活中,这个决策其实和“从罐子里随机抓弹珠”很相似:要判断抽中红色弹珠的可能性,关键是知道各种颜色弹珠在罐子中的比例。统计学上,这类“各类群体在总体中的数量分布”就叫做基础概率(base rate)。

如果我们换个例子,比如企业新员工入职,公司120人里有50人是工程师,40人是销售,20人是行政,10人是美工。如果不考虑任何简历和面试表现,一个新入职员工最有可能从事什么岗位?答案自然是“工程师”,因为其基础概率最高——就像李明如果毫无其他信息,最有可能属于招生人数最多的人文社科类专业。

专业分布与刻板印象对比

我们用图表呈现中国重点大学上述六个专业的实际招生百分比与大众对这些专业刻板印象的“匹配度”:

可以看到,实际上人文社科和工程学的招生比例通常最高,但在人们心中,“最像李明”的刻板印象却往往落在计算机科学或工商管理。

表:各专业基础概率与常见刻板印象

性格描述对判断的影响

让我们的故事更进一步。现在,老师给出以下对李明三年观察的描述:

李明智商极高,严谨而有秩序,喜欢系统化整理,不擅长创新表现。书面表达偏机械,经常用术语,偶尔有些科幻色彩;追求效率而不善社交,缺乏情感共鸣,但具有强烈道德感。

现在,请你再试着为这些专业排序——但这次依据李明的性格特征与各专业“典型学生”的相似度:

通常大家会这样排序:

- 计算机科学与技术

- 工程学

- 法学

- 医学

- 工商管理

- 人文社科

简析:

- “喜欢系统、表达机械、技术用词”等线索明显指向“计算机科学”;“强秩序感、条例分明”符合工程学或法学刻板印象。

- “不善社交、缺乏共情”让人文社科和工商管理的排序降低。

实际上这个设计恰恰利用了刻板印象,让李明与基础概率最高的“人文社科”专业存在巨大反差。

连锁反应

这种强烈的“代表性”会把原本最不可能的专业(如计算机科学)推到首位,哪怕该专业人数在实际分布中是最少的几个,现实实验中大多数参与者会因描述——而不是概率——大幅更改判断。

通过代表性预测

概率判断

实验序列中的第三个任务是关键所在,我们要求心理学研究生按照李明现在是各个专业学生的可能性大小对专业领域进行排序。这组预测参与者了解相关的统计事实:他们熟悉不同领域的基础概率,也知道李明描述的来源并不十分可信。

然而,我们预期他们会完全专注于描述与刻板印象的相似性——我们称之为代表性——而忽略基础概率和对描述真实性的疑虑。他们会将小规模专业(如计算机科学与技术)排得很高,因为这个结果获得了最高的代表性评分。

判断过程中的概率变化

这个实验揭示了一个令人震惊的现象:即使是受过统计学训练的心理学研究生,当面对个体性格描述时,也会完全抛弃基础概率的考虑。他们对各个专业可能性的排序与相似性评分完全一致,表明判断的完全替换——他们回答了一个简单的问题(相似性)来替代一个困难的问题(概率)。

即使专家也难免陷阱

这个现象的普遍性令人震撼。当我们在北京大学进行这个实验时,即使是统计学院的资深教授,在面对李明的性格描述时,也会脱口而出“计算机科学与技术专业”的答案。当我们提醒他“基础概率”时,这位教授立刻意识到了自己的错误,但他并没有自发地想到这一点。

尽管他比任何人都更了解基础概率在预测中的作用,但当面对个体性格描述时,他仍然忽略了这些统计原则。正如我们所预期的,他用代表性判断替代了被要求评估的概率。这种替换是如此完美,以至于参与者完全没有意识到自己正在犯一个严重的统计学错误。

我们进一步从三所重点大学的164名心理学研究生那里收集了相同问题的答案,他们都修过多门统计学课程。结果完全符合我们的预期:他们对六个专业领域按概率排序的结果与按刻板印象相似性评分的结果没有任何差别。在这种情况下,替换是完美的——没有任何迹象表明参与者除了判断代表性之外还做了别的什么。

关于概率的问题很困难,但关于相似性的问题更简单,所以他们回答了后者。这是一个严重的错误,因为相似性判断和概率判断并不受相同逻辑规则的约束。相似性判断不受基础概率影响,也不受描述可能不准确这一可能性的影响,这是完全可以接受的。但任何在概率评估中忽视基础概率和证据质量的人都必然会犯错误。

概率概念的复杂性

“李明学习计算机科学与技术的概率”这个概念绝非字面那么易懂。逻辑学家、统计学家乃至普通人,往往对概率有着各自的理解和困惑。有些专家甚至质疑,给单一事件赋予概率是否有意义。多数情况下,概率被理解为主观信念的强度,也就是我们觉得某事发生的“可能性”。

我们来看一些典型的概率事件:

在实际生活中,我们经常被要求判断类似“你觉得你的邻居是做什么工作的?”、“你认为明天下雨的概率有多大?”这样的问题。面对这些问题时,人们并不会深究概率的哲学定义,而是凭直觉、经验甚至一些启发式机制给出答案。

实际上,概率提问总会激活人们寻找“简单替代答案”的本能。比如,你会不自觉地去用“这个人像不像某个职业”来替代真正复杂的概率分析。心理学家发现,被问及“李明学什么专业”的时候,大部分人直接用“他像不像”的直觉感受做决定,而不是基于统计数据计算概率。

代表性启发式的普遍应用

代表性启发式,是我们生活中极为常见的直觉规则。简而言之,就是“看起来像什么,就是什么”。从选举、招聘到日常判断,无处不在。下面是几个例子:

再以中国篮球联赛(CBA)为例,传统球探往往优先看身高、体型和外貌,而不是深入数据分析。可实际上,一些优秀球员在数据和技术上表现优异,却因为“不像传统篮球运动员”被忽略。而那些善于利用数据、看重实际表现的教练,反而能以更低成本发掘人才,最终业绩更好。这很好诠释了“代表性”与“真实概率”之间的落差。

代表性启发式的优势与陷阱

代表性判断有其合理性:它往往让我们的直觉比“瞎猜”略胜一筹。多数时候,外在表现与内在特质高度相关,因此用“看起来像不像”来推断并非全无道理。

举几个常见情景:

- 微笑友好的收银员,往往就是善于待人的人。

- 身高臂展出色的年轻人,打篮球的概率高于踢足球。

- 持续深造的人更有可能订阅专业、严肃媒体(如《经济学人》或《人民日报》)。

- 年轻男性中的激进驾驶比例显著高于老年女性。

这些刻板印象的背后确实有一定概率现实,但并不总是可靠。当代表性启发式让我们忽视更重要的统计数据、基础概率时,就容易出错。例如,社会刻板印象可能夸大个体某方面匹配度,实际却低估了宏观群体的大小与概率分布。

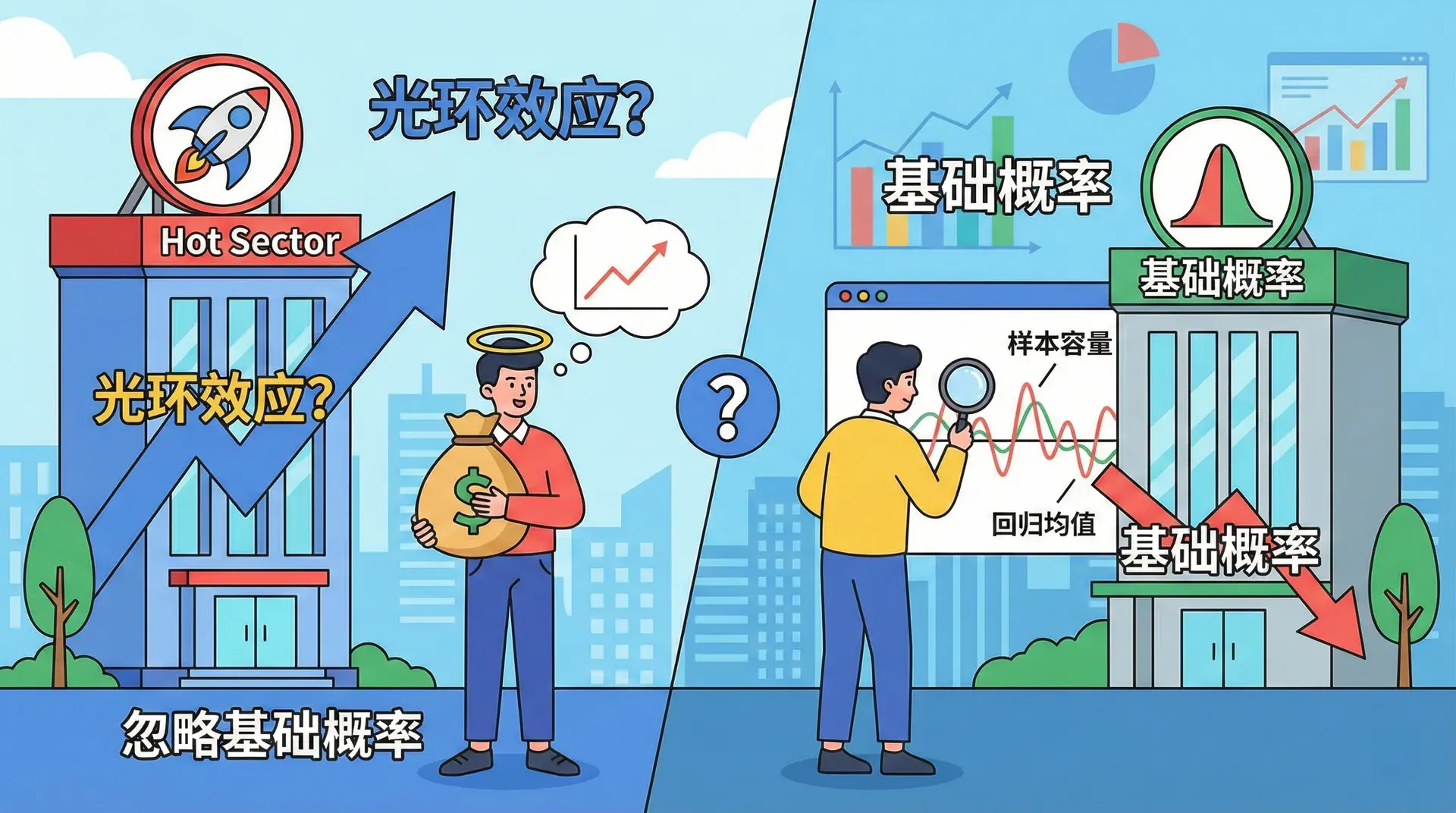

基础概率忽视的典型误判

代表性最大的问题之一,就是让我们高估了“稀有特质”事件发生的可能性。来看几个存在基础概率陷阱的实例(选用更贴近国内语境):

例如,即便所有文学专业女学生都是“害羞的民谣爱好者”,但如果工商管理专业女生数量比文学专业多很多,那么其实工商管理专业的“害羞民谣女孩”总人数反而更大。基础概率被忽视后,“代表性很高”的判断反而偏离了真实概率。

贝叶斯推理与直觉判断的对比

同样的情境下,不同推理方式的概率估计对比如下表(本表数据仅为示意,不代表真实调查):

从上不同信息中可以看出,在缺乏统计直觉时,我们往往因为“代表性强”而高估某些事件概率(如艺术家、高管)。而用贝叶斯推理结合基础概率与相关证据,得出的概率更贴近实际。区别很大程度上来自我们习惯性忽视了“底数”这个关键数据。

如何约束直觉

概率逻辑

概率不是每个人头脑中的随意猜测,它背后有严格的逻辑要求。你的主观概率信念(例如你认为明天下雨的可能性)应受到概率规律的制约,不能想到什么信什么。

例如,如果你认为明天有40%的概率下雨,那么同一事件不下雨的概率就应该是60%,合计为100%。如果你认为某运动员首局获胜概率为50%,再次获胜的概率为70%,那么他连胜两局的概率应为:

类似地,在商业中不要被初印象牵制,合理地分配概率才能避免决策陷阱。

贝叶斯推理

贝叶斯统计为“如何根据新证据调整信念”制定了清晰的规则,由18世纪的托马斯·贝叶斯首创。它的核心思想是把现有的“基础概率”(背景知识或先验)与新获得的“证据”相结合,动态调整判断。

例如,假设基础数据如下:

根据贝叶斯定理,最终概率的变化可通过下图直观看出:

合格的贝叶斯推理要点是:首先锚定基础概率,然后分析手头证据的诊断能力,谨防被单一强烈印象带偏。

代表性启发式的实践思考

实际场景中的代表性误区

代表性启发式在各种决策场景中频频“捣乱”。以下是几个不同领域的具体场景,帮助你识别和规避陷阱:

- 投资分析

表象:公司LOGO高大上、办公区豪华、员工看起来干劲十足

误区:这些细节并不能代表管理水平、财务状况或增长潜力 - 招聘面试

表象:候选人外表自信、口才好

误区:实际工作能力和发展潜力不能只靠“似乎很像”来判断 - 消费决策

表象:产品广告上专家推荐、包装显得高端

误区:产品真正功效需要有数据和用户评价支撑

可以用如下总结这些思考:

反思提示:当你发现自己的结论和“第一感觉”出奇一致时,停下来问问自己:我真的考虑了基础概率与证据质量吗?

总结与反思

核心概念回顾

代表性启发式是人类认知系统中一个普遍而强大的机制。它让我们能够快速处理复杂信息,基于相似性和典型性做出判断。这种能力在进化过程中确实为人类提供了生存优势——在信息有限的环境中快速识别威胁、机会和模式。

然而,在现代社会的复杂决策环境中,过度依赖代表性启发式往往导致系统性错误:基础概率忽视、证据质量不敏感、小样本过度泛化、刻板印象强化等。

实用改进策略

理解代表性启发式不是为了完全摒弃直觉判断,而是为了在适当时候激活理性思考:

-

建立“基础概率意识”:在做重要决策前,主动查询相关的统计数据和历史经验。

-

实践“证据权衡”:明确区分不同来源信息的可信度,避免被最生动的信息主导。

-

培养“概率思维”:用概率语言而非绝对判断来表达不确定的预测。

-

坚持“多元视角”:刻意寻求不同观点和反面证据,避免确认偏误的陷阱。