饥饿与贫困

当我们谈论贫困时,脑海中往往浮现出饥饿的画面。这种联想并非偶然,它深深植根于我们对贫困的理解中。从2008年汶川地震后的粮食援助到2020年新冠疫情初期武汉的物资保障,食物短缺问题总是能够触动公众的神经,激发人们的同情心和慷慨行为。

这种贫困与饥饿的关联甚至被制度化了。联合国千年发展目标的第一项就是“减少贫困和饥饿”。中国的贫困线标准也体现了这种关联性。2020年,中国将贫困线标准定为年收入4000元人民币,这个标准最初就是基于基本食物需求计算的——即购买足够卡路里所需的预算,再加上其他必需品(如住房、医疗)的支出。从这个角度看,“穷人”本质上被定义为吃不饱的人。

因此,政府帮助穷人的努力很大程度上建立在这样的假设上:穷人迫切需要食物,而且数量是关键。中国在脱贫攻坚战中投入了大量资源用于食物保障。根据国家统计局数据,2013-2020年期间,中央财政累计投入超过1.6万亿元用于脱贫攻坚,其中很大一部分用于改善贫困地区的食物供应和营养状况。例如,在“两不愁三保障”政策中,“不愁吃”被列为首要目标。

中国贫困线标准与食物保障政策

中国贫困线标准的不断提高反映了经济发展和食物成本的变化,但核心逻辑仍然是基于基本食物需求。这种基于饥饿的贫困陷阱逻辑看似合理:穷人买不起足够的食物;这使他们生产力下降,从而保持贫困状态。但现实情况可能比这更复杂。

营养贫困陷阱的理论基础

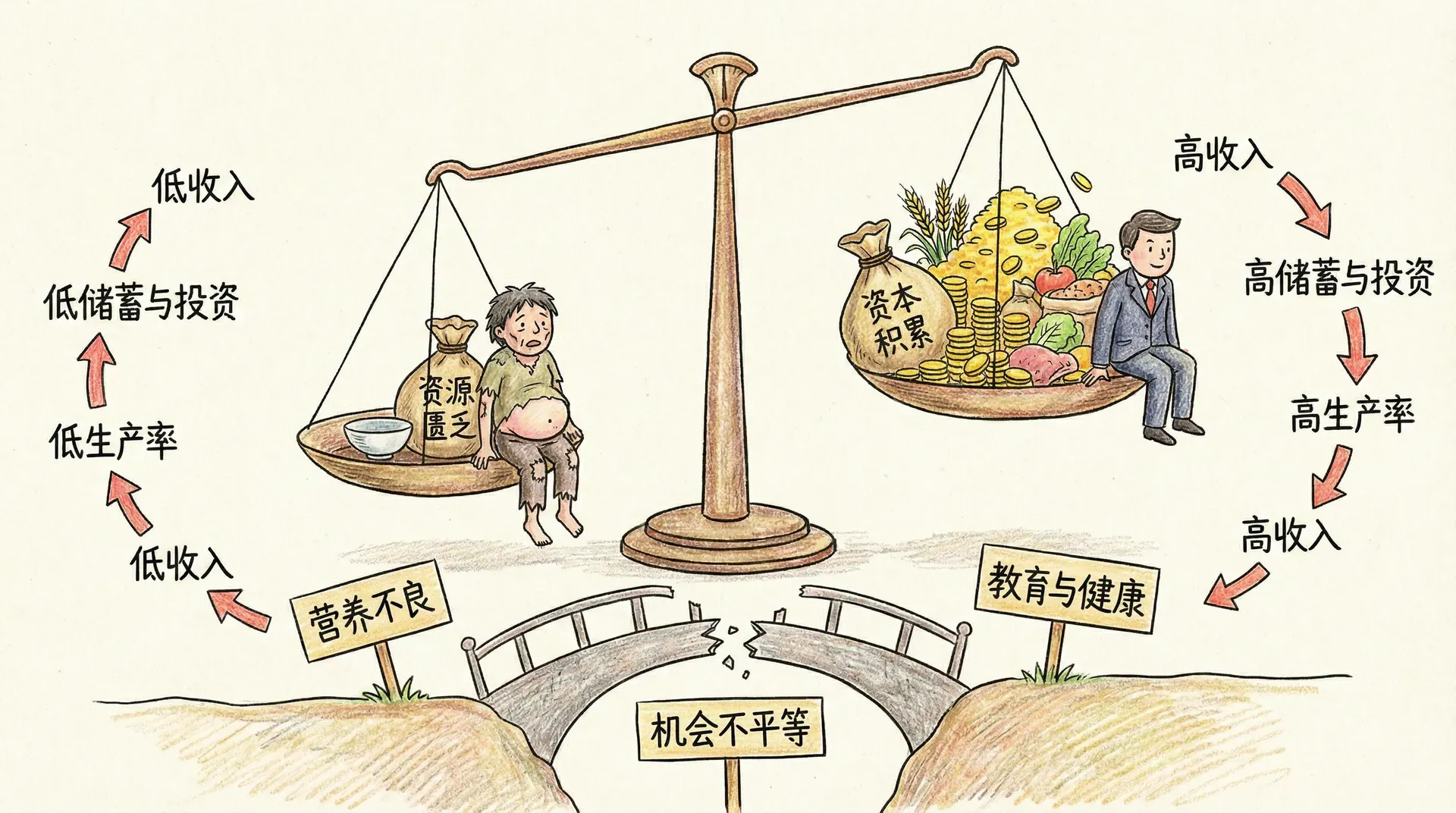

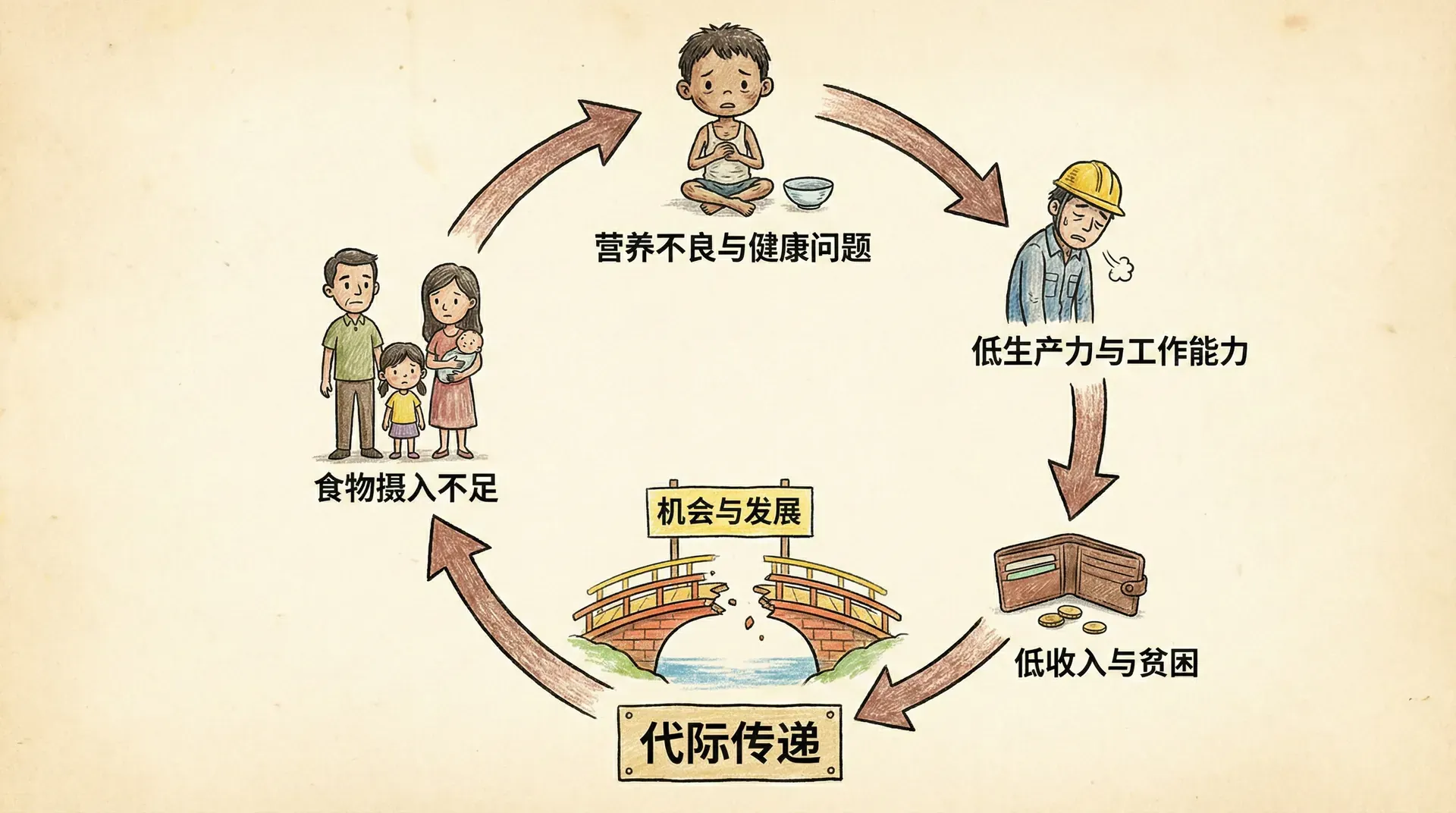

营养贫困陷阱(Nutrition-based Poverty Trap)这一理论最早可追溯到1958年经济学家Leibenstein等人的研究,强调:为维持生命活动与基本劳动,人体每天需获得一定数量的卡路里。当家庭极端贫困时,几乎全部收入用于维持生存所需最低的食物摄入,生产力难以提高,形成“收入低——营养差——生产力低——收入更低”的恶性循环。

在中国,尤其是改革开放前的广大农村,这一陷阱表现得尤为明显。例如上世纪90年代西南山区的云南怒江傈僳族自治州和贵州省毕节市威宁县,农民多数以玉米、红薯为主食,蛋白质与微量元素供给严重不足。威宁县2010年前后,部分村庄农民年人均收入不足2500元,营养匮乏直接导致农民体力低下,只能从事技术含量与产值较低的劳动,难以跳出贫困循环。

以下概括中国农村贫困陷阱的主要链条:

但随着脱贫攻坚和农村产业升级的持续推进,农民收入随之提高,如威宁县多数农户到2020年年收入已普遍高于8000元。人们不仅基本卡路里需求得以满足,还能食用更多肉类和高蛋白食物,开始种植经济价值更高的蔬菜、菌菇等,实现了营养到生产力的正向提升,收入再度改善,循环被打破。

这种机制也可形象表现为一条S形收入-营养关系曲线:极端贫困阶段,收入每增加1元,绝大部分用于食物补充卡路里,生产力随之明显提升;达到一定门槛后,收入增加主要用于满足其他生活需求,生产力提升逐渐放缓。贫困陷阱因此主要影响的是最底层、营养极度不足的群体。

营养贫困陷阱的核心假设是饥饿导致劳动力下降,进而陷入收入-营养低水平均衡。但现实中,这一逻辑是否普遍适用,需要更多数据和现实案例的检验,特别是在现今中国社会经济快速发展的背景下。

现实检验

中国主要粮食与营养供给持续改善

从整体供给看,中国近年来的粮食产量屡创新高。2022年,中国总粮食产量6.87亿吨,连续第八年保持在6.5亿吨以上,人均粮食供应超过480公斤,远远高于国际400公斤安全线。技术进步带来了单产的飞跃,袁隆平团队推动的杂交稻技术推动中国水稻平均单产由1978年的每公顷2.7吨提升到2022年的7.5吨。

国家还通过“米袋子工程”“菜篮子工程”“营养改善计划”等一系列政策,既保障总量,也优化结构。例如,2011年以来农村义务教育学生营养改善计划,每天为学生免费提供鸡蛋、牛奶、面包或水果等,显著提升了儿童青少年营养状况,有效阻断了贫困-营养-能力低下的代际传递。

营养结构的优化与扩大

中国疾病预防控制中心数据显示,2000—2020年间,城乡居民的人均卡路里摄入量约在2300-2400大卡之间。尽管经济增长显著,但总摄入没有同步提升,变化主要体现在食物种类的结构优化上,居民开始更关注“吃得好”而不是单纯“吃得饱”。

可见,即便低收入群体,随着收入提升后,也更倾向于增加肉类、蛋奶等优质蛋白来源的摄入。

穷人消费行为的中国现实

大量农村调查显示,中国最贫困家庭实际并非将全部收入都投入到食物购买当中。以2018年中国CFPS数据为例,全国农村极贫困家庭(年入3000元以下),食物支出占比约为45%。如在甘肃临夏,部分家庭若完全减少烟酒、节礼等开支,理论上能将食物支出提升25%,但实际很少这样做。一些研究在云南昭通、湖南湘西等地也有类似发现。

以下整理了典型农村家庭每年收入及主要消费结构:

可见,贫困家庭普遍需要处理多样化的生活压力,食物虽然重要,却不是唯一优先级。即使获得额外收入,穷人在食物上的支出增加也较为有限。据CFPS 2018数据显示,农村贫困家庭收入每增加1%,食物支出仅提升0.6%。此外,这一“支出弹性”在不同收入阶层间相差不大,极贫困家庭(年入低于3000元)与中低收入家庭(年入1-2万)弹性较为接近。

收入群体与饮食优化的关联

虽然贫困限制了膳食品类的多样性,但随着收入提升,食物支出弹性增加,人们会逐步拓展饮食中的优质蛋白和微量营养素来源。以不同收入群体为例,呈现如下特征:

这些数据与现实案例显示,哪怕最穷的人,收入的提升会激发对食物结构和生活质量的多元需求,而不只是追求热量极大化。营养贫困陷阱理论有一定适用面,但在现代中国,消费行为背后还有更丰富的社会和文化因素。

穷人为什么吃得这么少

在观察中国的贫困群体饮食状况时,常见疑惑是:“为什么收入提高后,穷人并没有明显吃得更多?”这背后既有信息不对称、口味偏好,也有多样化的社会、文化和生活需求等复杂原因。

信息不对称与营养认知

很多农村地区的居民,包括一些贫血患者,并不会主动购买铁强化食品或其他富含微量营养素的食品。信息不对称是关键原因之一。

以山东寿光为例,研究发现,同一拨农民在按产量计酬时摄入食物比固定工资时高30%,因为收入和努力直接挂钩。反之,很多农村工人拿固定工钱,缺乏食更多的直接激励。类似地,虽然碘盐、铁酱油等强化食品广泛可及,但真正自觉选择的人并不多。营养认知的普及比物质供给更关键。例如,农村不少家长并未清楚理解营养对儿童认知和长远发展的巨大作用。

口味偏好与饮食文化

不仅仅是营养信息问题,食物选择当然也反映了深刻的饮食文化和口味偏好。在价格、营养和口味之间,许多中国农村家庭常常优先考虑口味及熟悉度。

例如,2019年猪肉价格暴涨,农业农村部建议居民多食鸡肉、鱼肉健康又经济,但多数地方居民仍旧坚定选择传统猪肉作为餐桌中心,反映了根深蒂固的饮食偏好。即使现在推广多样化饮食(按国内《膳食指南》,推荐“每天12种、每周25种食物”),实际生活中,主食+传统动物蛋白仍是农村家庭的日常。

很多微量营养素的价值体验需长期观察,短期内并无明显“升级体验”,比如强化碘盐对智力的提升不会立竿见影,铁强化剂对体力的改善也常常被收入季节性波动掩盖。

社会与文化需求的优先级

穷人对于金钱的分配,背后有着更强烈的社会和文化动力。众多研究显示,农村家庭常将大额支出用于婚礼、葬礼、子女教育、住房修缮等场合。以河南、贵州等地为例,因老人去世需操办大葬,高昂的礼仪开销甚至高达家庭全年收入的30%-40%,不少家庭因此陷入“礼俗债”而压缩基本生活,包括食物消费。

此外,“面子文化”“送礼风气”在部分地区极为重要,许多家庭宁可缩减饮食或生活品质,也要按习俗撑得体面。这些压力让实际食品消费位居所有需求之后。

这些中国现实中的实际案例表明:穷人的消费决策远不止满足生理营养,还有维系社会关系、文化认同、生活尊严等多重要素在其中起着决定性作用。

营养贫困陷阱真的存在吗

让我们回到“营养贫困陷阱”这一经典经济学命题。实际调查显示,如在贵州威宁县等地,通过政府扶贫、发放营养包和免费主粮后,绝大多数农村成年人已可获得充足卡路里——即便是特困家庭,也通常不会再因为食物总量不足而无法下地劳动或正常生活。

但这是否意味着营养陷阱不存在?也未必。成人通过自己选择饮食,往往能“将就”度日,而真正难以摆脱营养困境的,是儿童和未出生婴儿。因为微量营养素的摄入对于幼儿和孕妇的长远发展影响极大。

以下是中国国家疾控中心等机构的研究数据示例(以贫困县儿童为例):

在学龄前儿童、人均每年仅需几百元的追加投入,就能显著改善身体、生长与未来收入能力。这部分“生命周期的最初投资”回报率极高,其影响常常通过孩子长远的健康到成年后的劳动力收入表现出来,形成鲜明的“营养-收入S形曲线”。

在中国农村,成年人营养摄入虽已基本摆脱数量陷阱,但儿童、孕妇能否获得优质蛋白及微量营养素,才关系到下一代的发展与社会的长远繁荣。

重新思考食物政策

事实证明,仅仅提高主粮和卡路里的供给,已难以显著改善中国农村贫困人口的营养状况。在近年的脱贫攻坚和乡村振兴政策中,中国政府也逐步意识到:营养补充、健康支持和多元教育才是真正对贫困代际传递产生影响的关键变量。

案例:

- “农村义务教育学生营养改善计划”每年为3700万中西部农村学生提供营养加餐和专项支持。

- 云南、甘肃等地,婴幼儿和孕妇定期领取免费的营养包或强化食品,内部包含铁、锌、维生素A等多种微量营养素。

此外,中国农科院最近研发的耐旱高蛋白藜麦、强化铁和碘的双效盐已在新疆、内蒙古等地广泛推广。这些创新型食品一方面适应干旱、高寒等地理条件,一方面极大丰富农村食物种类,为改善儿童和脆弱群体营养打下基础。

中国营养政策对比

但部分地方,仍有“只需要便宜主粮”的旧观念束缚政策创新。在今后的食物政策制定中,研发并推广“美味、营养、经济”的新型农产品、多样化食物供应,以及强化营养知识传播,应与提升农业产量同样重要。

粮食安全绝非单纯追求卡路里产量,更要重视营养结构、微量元素和食物多样性。中国经验启示我们,全面干预和多元政策创新才能真正打破贫困与营养的负循环。

总结

营养贫困陷阱的概念在历史上可能很重要,在某些情况下今天仍然可能很重要。在中国历史上,特别是在自然灾害频发的时期,粮食生产确实没有提供足够的卡路里来维持完整的劳动人口。这可以解释为什么有大量流民——他们字面上无法从事任何工作。

然而,我们今天生活的世界在大多数情况下太富有了,饥饿不能成为贫困持续存在故事的重要组成部分。当然,在自然灾害或人为灾害期间,或杀死和削弱数百万人的饥荒期间,这是不同的。正如阿马蒂亚·森所表明的,然而,大多数最近的饥荒不是由缺乏食物供应引起的,而是由导致可用食物分配不良的制度失败引起的,甚至是在其他地方饥饿面前囤积和储存。

中国穷人,即使那些根据营养标准可能被归类为营养不良的人,似乎也不想要更多食物,即使他们可以。事实上,他们似乎吃得越来越少,但食物质量在提高。虽然成年人可能不会陷入营养贫困陷阱,但儿童期的营养投资对终身收入有巨大影响。这为政策制定者提供了重要方向:我们需要从关注卡路里数量转向关注营养质量,特别是对儿童和孕妇的营养干预。

中国在脱贫攻坚战中的成功经验表明,解决贫困问题需要更全面的方法,不仅要关注食物数量,更要关注营养质量、社会文化因素和长期发展投资。从“两不愁三保障”到“乡村振兴战略”,中国正在探索一条更加可持续的减贫道路。

重新审视营养贫困陷阱理论告诉我们,解决贫困问题需要更全面的方法,不仅要关注食物数量,更要关注营养质量、社会文化因素和长期发展投资。