资本成本

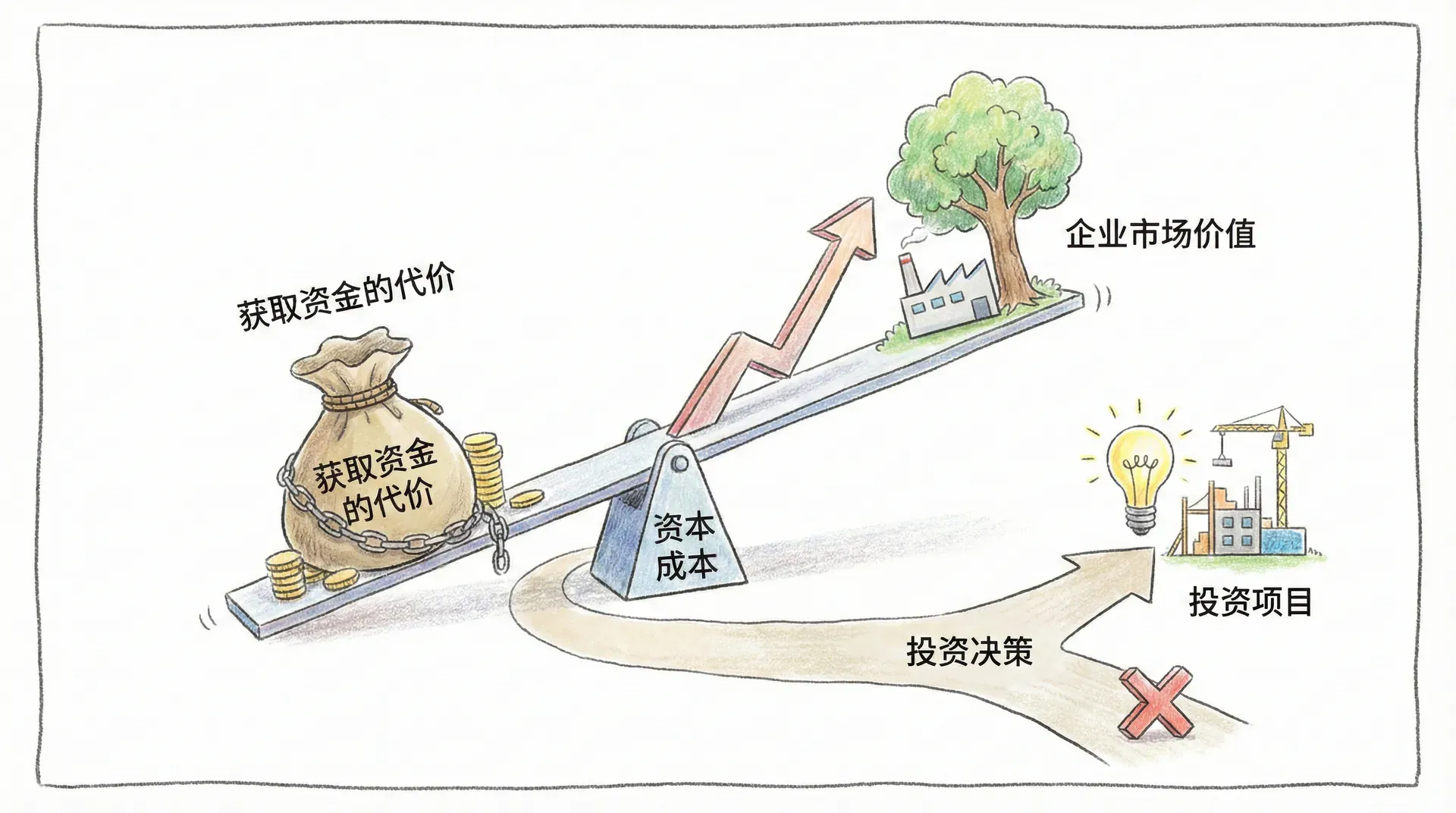

资本成本是企业财务管理中的核心概念,它代表了企业为获取资金所需要支付的代价。每当企业需要进行投资决策时,都需要知道资金的成本有多高,这样才能判断投资项目是否值得进行。资本成本不仅影响着企业的投资决策,也直接关系到企业的市场价值。

资本成本的本质

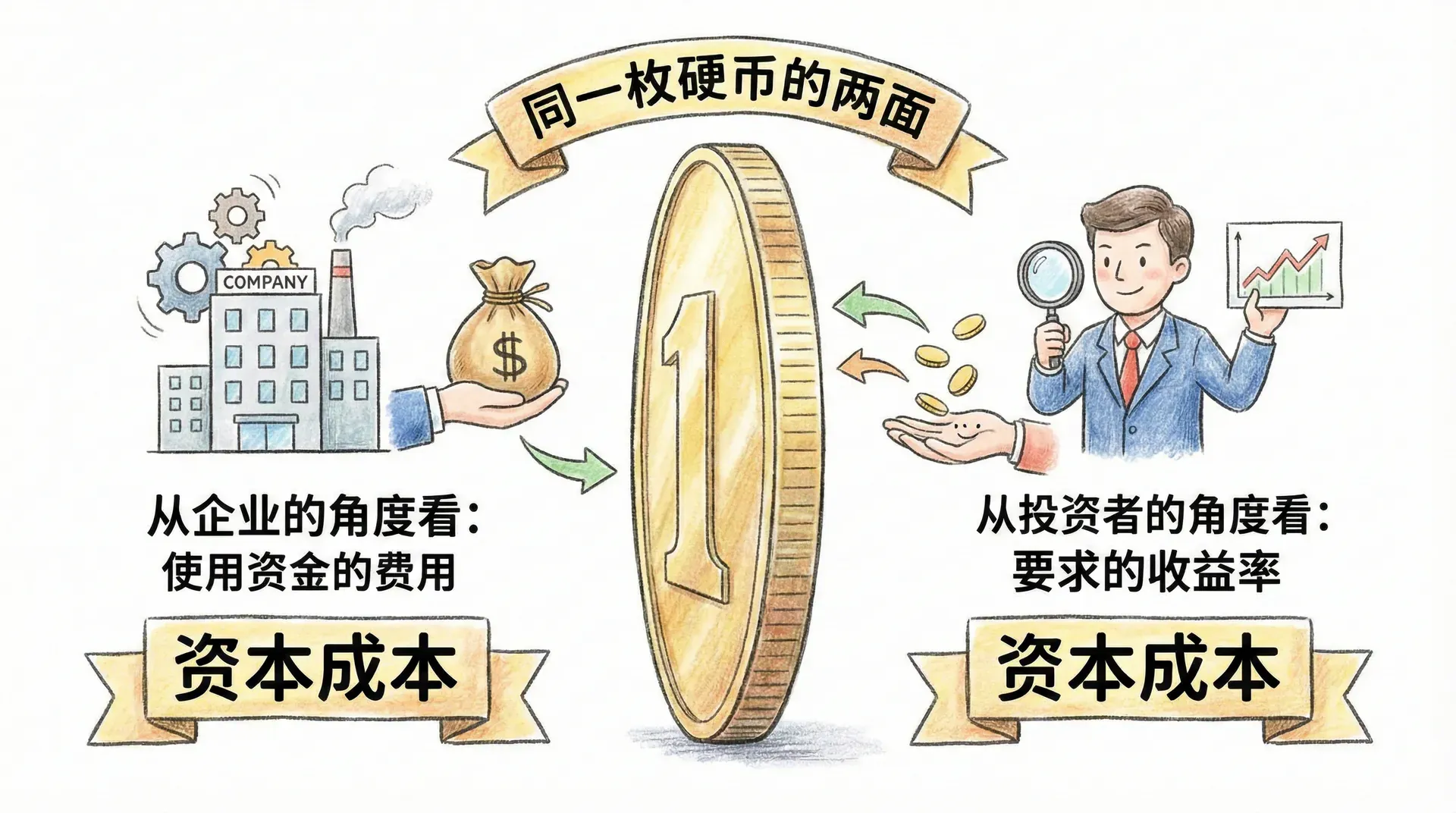

企业在运营过程中需要资金,这些资金可能来自银行贷款、发行债券、股东投资等多种渠道。每一种资金来源都有其成本,债务需要支付利息,股权需要给股东回报。资本成本就是企业使用这些资金所需要付出的代价,它既是企业融资的成本,也是投资者要求的最低回报率。

从企业的角度看,资本成本是使用资金需要支付的费用;从投资者的角度看,资本成本是他们投资企业所要求的收益率。这两个角度实际上是同一枚硬币的两面,企业支付的成本正是投资者获得的收益。

资本成本是连接企业投资决策和融资决策的桥梁。只有当投资项目的预期收益率高于资本成本时,企业才应该进行投资。

阿里巴巴在2014年赴美上市时,通过发行普通股筹集了大约250亿美元。这些资金看似不需要像债券那样支付固定利息,但实际上股东投资阿里巴巴是期望获得回报的。如果阿里巴巴的经营业绩不能满足股东的期望回报率,股价就会下跌,企业价值就会减少。因此,股权融资同样存在成本,这个成本就是股东要求的回报率。

比亚迪在发展新能源汽车业务时,既使用了银行贷款,也通过发行股票募集资金,还发行了公司债券。每种融资方式的成本各不相同,银行贷款的利率可能是年化5%,债券的票面利率可能是4%,而股东要求的回报率可能达到12%。企业在进行投资决策时,需要综合考虑所有这些资金来源的成本,计算出一个平均的资本成本,这个平均值被称为加权平均资本成本。

不同行业的资本成本差异很大。科技企业通常拥有较高的增长潜力但也面临较大的风险,因此其资本成本往往较高;而电力、燃气等公用事业企业经营稳定、现金流可预测,其资本成本相对较低。腾讯作为互联网科技企业,其资本成本可能在10%以上;而中国国电集团作为大型电力企业,其资本成本可能只有6-7%。

债务成本的计算

债务成本是企业为筹集债务资金(如银行贷款、发行债券等)需向债权人支付的代价。债务成本的计算结构较为明晰,绝大部分以合同规定的利息为主,但税法上允许利息支出在税前扣除,使得实际成本低于名义利率,这也是“税盾效应”的体现。

以银行贷款为例,假设某制造企业从中国农业银行获得1000万元、5年期贷款,年利率为5.5%。企业每年利息支出为55万元。根据中国所得税相关规定,利息支出可税前抵扣,企业所得税税率为25%。因此该笔贷款可节省的所得税为13.75万元(55万元×25%),实际承担利息支出为41.25万元,即实际税后利率为4.125%(41.25万÷1000万)。

我们可以用公式(Latex)表示税后债务成本:

例如,上述案例的计算:

下表对比不同税率下企业实际债务成本:

债务融资的税盾效应大幅降低了实际成本,使得债务融资相较于股权融资更有吸引力。

企业发债时,债务成本要更加仔细分析。例如,2021年中国国家电网公司发行5年期公司债券,面值100元,票面利率4.2%,实际市场发行价为97.5元。企业实际获得的资金为97.5元,但需要按100元面值每年支付4.2元利息,5年后偿还100元本金。此时,仅以票面利率计算不足以反映真实债务成本,应采用到期收益率(Yield to Maturity, YTM):

到期收益率定义为使全部未来现金流现值等于当前市场价格的贴现率。假设计算结果为4.8%,则综合税盾,税后债务成本为:

常见债务融资工具及税后成本计算方式如下:

例如,2023年TCL科技发行可转换公司债券,票面利率为1.2%。虽然投资者可未来转换为股票,前期成本计算仍可视作普通债,用税后利率1.2%×(1-25%)=0.9%。

需要注意,债务利息必须是实际发生并可税前扣除的;若有部分利息不符合税前扣除规定,则相应部分不能享受税盾效应。

优先股成本

优先股介于债务和普通股之间,是企业募集资金的重要工具之一。优先股股东通常可以获得事先约定的固定股利,这一特点使优先股带有“类债务”的性质,但在公司清算时,其偿还顺序位于债权人之后、普通股股东之前。

优先股成本的计算方法相对直接,一般采用以下公式:

实例分析:优先股成本

以中国工商银行2014年在境内发行优先股为例,假设每股面值100元,初始股利率5.5%,每年固定派息5.5元。如果优先股的发行参考价为100元,发行费用为每股2元,则优先股成本可计算如下:

值得注意的是,优先股股利和债务利息不同,不允许税前扣除,因此没有“税盾效应”:

优先股股利须用税后利润支付,因此优先股融资成本通常高于债务融资,但低于普通股融资。

优先股股利不能税前扣除,因此优先股的融资成本通常高于债务融资,但低于普通股融资。

优先股设计的多样性

以招商银行2014年发行的优先股为例,采用了浮动股利率设计,初始股利率为6.5%,每5年根据市场利率调整。这类浮动机制可缓解企业的长期利率风险,但未来的优先股成本存在一定不确定性。

中国石化在2016年拟以优先股为其炼化项目融资。经测算,优先股的综合成本约为7%,同期债券税后成本约为4.5%,普通股综合成本约为12%。最终中国石化结合了优先股与债券融资,实现了合理的杠杆率和资金成本控制。

普通股成本的估算

普通股是企业最基础、最重要的股权融资来源,但它的资本成本估算最为复杂。普通股股东的回报来源主要有两部分:股利分红和股价上涨带来的资本利得,这两部分回报高度不确定,没有固定承诺。

方法一:资本资产定价模型(CAPM)

CAPM模型用以度量普通股的机会成本,核心公式如下:

其中 反映个股相对市场的波动性。

案例对比表(采用中国主流公司数据)

贝塔系数衡量的是个股相对于市场整体的波动性。大于1表示股票风险高于市场,小于1则风险低于市场。

方法二:股利增长模型(适用稳定分红企业)

对于具有稳定增长的分红企业,可以通过“戈登模型”估算普通股成本:

案例举例

方法小结与实际应用

对于不支付分红或不稳定分红的成长型企业(如早期高科技公司),一般多采用CAPM模型估算普通股成本。对于成熟、分红较为稳定的企业,则两种方法均可作为估值参考。

综上,普通股资本成本反映了企业为吸引股东投资所需付出的最低回报要求,是企业资本结构与投资决策的重要依据。

加权平均资本成本

企业通常同时使用多种融资方式,包括债务、优先股和普通股。每种融资方式的成本不同,因此需要计算一个综合的资本成本,这就是加权平均资本成本(WACC)。WACC的计算方法是用每种资本来源的成本乘以其在总资本中的权重,然后加总。

WACC的计算公式为:WACC = (债务比重 × 债务税后成本) + (优先股比重 × 优先股成本) + (普通股比重 × 普通股成本)。这里的权重是各种融资方式的市场价值占总资本市场价值的比例。

综上:

美的集团的债务税后成本为4%,普通股成本为11%。债务占总资本的40%,普通股占60%。因此,美的的WACC = 40% × 4% + 60% × 11% = 8.2%。这意味着美的集团使用资金的平均成本是8.2%,只有当投资项目的预期收益率超过8.2%时,该项目才能为股东创造价值。

京东方的WACC为8.47%。新生产线项目只有在预期收益率超过8.47%时才值得投资。如果项目的预期收益率只有7%,虽然高于债务成本,但低于WACC,这个项目实际上会损害股东价值。

WACC是企业进行投资决策的最低收益率标准。只有当项目的预期收益率高于WACC时,项目才能为股东创造价值。

中国建筑集团作为大型国有建筑企业,其资本结构与京东方有很大不同。建筑行业的财务杠杆通常较高,债务比重大。假设中国建筑的资本结构如下:

中国建筑的WACC只有5.8%,明显低于京东方的8.47%。这反映了建筑行业较低的经营风险和较高的债务使用比例。较低的WACC意味着中国建筑可以接受收益率相对较低的项目,这在竞争激烈的建筑行业是一个重要优势。

宁波银行的资本结构又有不同的特点。银行业受到严格的资本监管,权益资本比例较高。假设宁波银行的资本结构如下:

宁波银行的WACC为4.4%,在所有行业中属于较低水平。银行的债务成本(主要是存款成本)很低,这使得银行业的整体资本成本相对较低。银行在发放贷款时,只要贷款利率高于4.4%,就能为股东创造价值。

市场风险溢价的确定

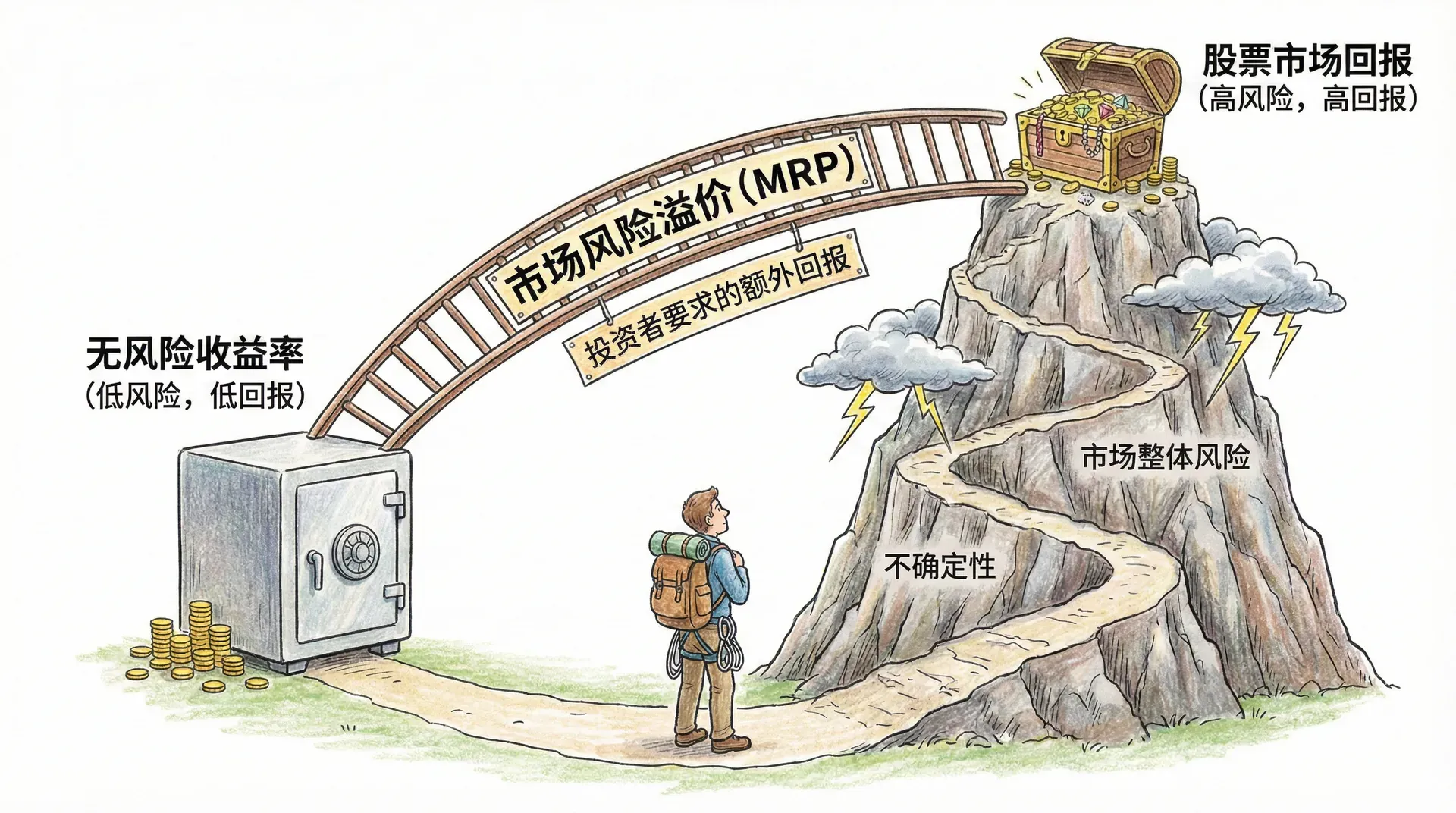

市场风险溢价(Market Risk Premium,MRP)是指投资者投资于股票市场时,要求获得的超过无风险收益率的回报,是普通股资本成本估算中的核心参数。市场风险溢价的高低,反映了投资者对市场整体风险和未来回报的不确定性的综合判断,不同行业、市场和时间区间会有显著差异。

一、市场风险溢价的计算方法

常用的估算方法有历史数据法、问卷调查法与隐含法,其中以历史数据法最为常见。其核心思想是:

历史数据法举例

我们以中国市场为例,整理不同时期的风险溢价情况:

可以看到,不同的时间窗口会显著影响风险溢价的估计。比如2015-2020年期间,A股经历了2015年股灾,若取短于5年的窗口,则风险溢价甚至接近于零或者为负。

建议采用20年以上的历史数据进行回溯,充分平滑短期市场波动和极端行情,提升估算的代表性和稳定性。

问卷与机构经验法

在实际操作中,国内上市公司常常依据权威机构建议和行业经验设定风险溢价。例如:

这些企业采用的风险溢价均高于用A股历史数据直接计算的结果,是对未来区域风险和国内资本市场结构的现实反映。

国际比较与中国溢价合理区间

国际经验上,美国市场过往100年市场风险溢价约8%;英国、德国等发达国家在7-8%;而新兴市场(如印度9-10%、巴西10-12%)更高。结合中国市场近年来波动状况和逐渐成熟的特征,合理的风险溢价区间通常认为在**7%~9%**之间,企业实操中多取6%~8%。

二、其他评估方式与建议

除历史数据法和同行业对标外,部分上市公司采用隐含溢价法(根据当前市场估值和盈利预期推算)或结合资本市场最新动态调整。例如,2023年中国平安针对不同业务部门,分别采用7.5%(保险)、7.8%(银行)等差别化溢价,以增强资本成本管理的精确性。

资本成本在投资决策中的应用

资本成本(如加权平均资本成本WACC)是企业投资决策的核心基准线。项目预期收益率只有超过资本成本,才能实现股东价值最大化。用数学公式可表示为:

案例1:比亚迪电池工厂投资决策

假设比亚迪考虑新建电池工厂,投资额50亿元,预计每年净现金流8亿元,项目周期10年。通过净现值(NPV)或内部收益率(IRR)法测算:

- IRR ≈ 12%

- 比亚迪当前WACC = 9.5%

对比如下:

由于IRR大于WACC,表明项目的回报高于资本成本,可为股东创造价值,应予以投资。

案例2:业务板块风险差异与资本成本调整

许多多元化企业(例如海尔、华润集团)拥有家电、金融、地产等多业务线。家电业务风险低,金融业务风险高,若统一用整体WACC评估全部项目,将导致对家电业务高估风险、对金融业务低估风险。因此,企业倾向于为不同业务采用不同的风险溢价和资本成本。例如:

合理地将资本成本区分,有助于提升投资决策精确性。

案例3:腾讯的风险调整资本成本应用

腾讯在评估技术创新与平台维护等项目时,会按风险类型调整资本成本:

- 维护性项目(例如微信服务器升级)用较低WACC(8%)

- 高风险创新项目(如XR虚拟硬件开发)用更高WACC(14-15%)

针对不同风险水平的项目采用风险调整资本成本,有助于科学分配资源,防止高估低风险项目及低估高风险项目带来的决策失误。

案例4:国际化与国家风险溢价——伊利股份海外并购

伊利股份在海外并购中按目标国风险调整资本成本。例如:

反映了不同国家的政治、汇率和法律风险对公司整体资本成本的影响。

案例5:中国石油国际投资风险溢价调整

中国石油(PETROCHINA)在中东、非洲等地开发油田时,会基于项目国家的政治风险级别,给WACC增加相应风险溢价。例如:

- 政治稳定国家:WACC+2%

- 高风险国家(如某些非洲国家):WACC+5%

案例6:市场环境变化对资本成本的影响

资本成本并非静态。譬如2020年初新冠疫情最严重时,市场高度不确定,股市大幅波动,各行业企业的资本成本普遍提升,很多企业推迟新投资、收紧预算。随着疫情受控、宏观环境复苏,下半年企业融资条件改善、成本下降,不少企业如美的、隆基绿能等重新启动被推迟的扩张与投资项目。

简言之,资本成本的动态调整和风险溢价的合理设定,是企业科学评估和决策投资活动的基石,既要参考历史与数据,也要密切结合公司战略、行业现状和宏观环境。

资本结构对资本成本的影响

企业的资本结构,即债务与股权的比例配置,对于企业的整体资本成本(WACC)有着关键影响。一般来说,提高债务融资比例能降低WACC,原因在于债务资金成本通常低于股权,并且企业可享受债务带来的税盾效应。用公式可表达为:

其中为权益价值,为债务价值,,为股权资本成本,为税前债务成本,为企业所得税率。

但债务比例过高时,企业财务风险骤升,导致债务和股权的资金提供者都要求更高的回报,反而推高了整体的资本成本。如果企业无视风险持续加杠杆,WACC曲线最终会随债务比例上升而上升,企业价值下降。

例如,恒大地产就因过度依赖债务融资,在2016年前后资产负债率超过85%。虽然初期债务融资成本较低,但风险感知上升后,债权人与股东均大幅提升回报要求。下表对比了恒大危机时期不同融资成本的变化:

极高的债务比例推高了资本成本,最后导致企业陷入严重流动性危机与价值大幅缩水。

相比之下,腾讯采用了保守的资本结构,长期资产负债率仅约为30%,远低于互联网行业平均水平。腾讯虽有降WACC的空间,但坚持低杠杆,以保留充裕的财务灵活性。面临突发事件时,例如新冠疫情或行业大调整,腾讯能低成本融资或把握战略投资机会。例如2022年腾讯通过发行中期票据,以较低利率快速获得资金,充分体现了优质资本结构带来的“安全垫效应”。

企业存在一个“最优资本结构”,在该结构下WACC最低、企业价值最大。过度偏离(无论过高还是过低债务)都会使WACC上升,企业价值受损。

万科的资本结构调整体现了动态平衡的重要性。2015年A股牛市期间,万科主动增发新股,推动资产负债率从80%降至70%。虽然股权融资成本较高,但风险降低带来债务和股权成本的同步下降,WACC保持稳定甚至略降,企业抗风险能力提升。

吉利汽车则通过“收购—整合—降杠杆”实现资本结构优化。2010年吉利为并购沃尔沃大量举债,资产负债率上升到65%,但在随后的盈利改善和偿债努力下,到2018年已降至55%左右。吉利以此实现WACC从高到低的动态优化,充分利用资本结构杠杆,但也保持了整体风险在可控范围。

不同行业的最优结构存在显著差异。以中国典型企业为例:

以中国平安为代表的大型金融控股集团,不同子公司最优结构差异更为显著:

- 保险公司(如平安寿险):资产负债率通常90%以上,因保单责任准备金占比极高;

- 银行(如平安银行):高负债(约90%),依赖吸收存款与对外借款;

- 证券公司:资产负债率相对低,仅50%-60%,因业务波动性和监管要求。

集团需要统筹各子公司资本结构和融资策略,以实现整体WACC的最小化与企业价值最大化。这些案例表明,科学设定和动态调整资本结构,对提升企业资本效率和抗风险能力至关重要。

资本成本的动态管理

资本成本并不是固定不变的,企业需要根据宏观经济环境、行业竞争格局、自身经营状况等多方面的动态变化,主动调整与管理资本成本。在实际操作中,债务成本()和股权资本成本()都可能受到外部环境和企业策略的影响。其关键影响因素归纳如下:

利率变化下的资本成本动态管理

以2014年至2016年中国多轮降息为例,央行基准利率从6%降至4.35%,大大降低了企业的债务融资成本。许多企业抓住这一窗口期发行低成本债券,进行债务置换。例如中国中车于2015年发行50亿元公司债,利率仅为3.6%,用所得资金提前偿还6%高息贷款,每年节省利息约1.2亿元,显著优化了资本成本结构。

同理,2020年新冠疫情背景下,人民银行实施宽松货币政策,10年期国债收益率从3.2%下滑至2.8%。不少龙头企业如小米集团,相应发行美元债券融资10亿美元,年利率仅为2.8%,刷新中国民企境外发债新低。这些低成本资金为国际化扩张、科研创新投资提供了坚实保障。

股权融资环境变化带来的影响

股权资本成本会随着市场环境波动。2015年中国A股市场大幅上涨时期,许多企业趁机增发股份、定向增发。“中国中车”在2015年股价高企期间通过增发募集100亿元,稀释率较低、融资成本下降。而到2018年股市低迷时,权益融资变得更加昂贵,需发行更多股票才能获得相同资金,股东回报要求普遍上升,推高。

典型案例对比表

企业应在融资环境有利时,主动储备资金与流动性缓冲,不应等到紧急时才寻觅资金,否则融资条件往往最为不利,资金成本显著升高。

多元化灵活融资与科学管理

优秀企业善于在不同市场条件下灵活调整融资结构。例如中国建筑在承接“一带一路”等大型项目时,会密切关注项目所在国的货币及利率情况——美元利率低时多用美元债,人民币利率下行时则加大本币贷款。2019美元利率下调时,公司发行5亿美元债,利率仅2.9%;2020年则增加低利率人民币贷款,这种策略帮助企业将整体加权资本成本(WACC)降至最优。

动态评估与全员参与的资本成本管理

资本成本管理并非财务部门一方之责。以阿里巴巴和华为为例,前者每季度依据市场数据(无风险利率,市场风险溢价,贝塔系数等)动态更新WACC。若WACC显著提升, 则适时收紧投资准入门槛,推迟非核心项目。例如2020年第一季度,受疫情影响阿里巴巴WACC从9%上升至10%,随即调整投资标准,稳健运营。

华为则强调跨部门协同管理,财务部门定期将最新资本成本参数传递至各业务端。研发、市场、业务等部门在制定投资/开发决策时需参考WACC,确保新项目的预期回报率高于企业最新加权资本成本。如下表:

持续监测和灵活管理资本成本,不仅有利于企业获取更低廉的资金和更大的财务安全垫,也能指导资源更科学的配置,实现价值最大化。这是中国优秀企业穿越市场周期、提升抗风险能力的必备实践。

总结:

本文系统讲解了资本成本(WACC)的来源、结构、影响因素及优化路径,结合同业案例分析了不同负债率、市场环境及企业决策对WACC和企业价值的影响。强调科学设定和动态调整资本结构、主动把握融资时机、跨部门协同管理资本成本,是企业提升抗风险能力和价值创造的关键。优秀企业注重动态管理与全员参与,以实现资金高效配置和企业可持续发展。