外部性与环境经济学

在现代经济生活中,个人和企业的经济活动不仅影响自身利益,还经常会对周围的人群、社区乃至整个社会产生各种直接或间接的影响。而这些影响往往并没有通过市场价格机制得到充分反映或补偿。这种现象被称为“外部性”。外部性既可能带来好处(如技术创新带来的正面溢出效应),也可能带来负面影响(如企业排污导致的环境污染)。

由于外部性的存在,市场机制本身可能无法实现资源的最优配置,导致市场失灵,成为环境污染、资源过度开发等问题的重要原因之一。理解什么是外部性,以及外部性带来的市场失灵机制,对于制定合理有效的环境政策、推动绿色技术创新、以及实现经济与环境的协调可持续发展,具有十分重要而深远的现实意义。

外部性的基本概念

什么是外部性

当一个经济主体的行为对其他经济主体产生影响,但这种影响没有通过市场交易得到补偿时,我们就说存在外部性。外部性可以分为两种类型:正外部性和负外部性。

外部性是指一个经济主体的行为对其他经济主体造成的影响,而这种影响没有通过市场价格机制得到充分反映。

正外部性是指某项活动对他人产生有利影响的情况。比如,华为公司在深圳投入大量资金进行5G技术研发,这不仅提升了华为自身的竞争力,也带动了整个深圳乃至全国通信产业链的技术进步,周边的中小企业和高校都从中受益,形成了技术溢出效应。

负外部性则是指某项活动对他人产生不利影响的情况。在中国北方地区,钢铁企业在生产过程中排放的二氧化硫和颗粒物,虽然降低了企业的生产成本,但却造成了空气污染,影响了周边居民的健康,增加了社会的医疗成本。

外部性导致的市场失灵

当存在负外部性时,市场会导致过度生产。让我们通过一个具体的例子来理解这个问题。

假设某钢铁企业的生产活动会产生污染,我们可以用图表来分析这种情况:

这种过度生产导致了社会福利的净损失,也就是我们常说的“无谓损失”。

共同资源问题

外部性的一个重要表现形式是共同资源问题。以长江流域的渔业资源为例,当没有有效管理时,每个渔民都有动机增加捕捞量,因为额外捕获的鱼类收益完全属于自己,而过度捕捞的成本(鱼类资源减少)则由所有渔民共同承担。

这个例子说明,当资源为共同所有时,个人的理性行为可能导致集体的非理性结果,最终造成资源的过度开发和枯竭。

外部性的私人解决方案

在某些情况下,市场机制本身可以通过私人协商来解决外部性问题,而无需政府干预。

外部性的内在化

最直接的解决方法是将外部性内在化,即将外部影响纳入到决策者的成本收益计算中。

在物业管理制度中,现代住宅小区的业主们面临着许多潜在的外部性问题:有些业主可能不维护自家阳台的美观,影响整个小区的形象;有些业主可能在深夜制造噪音,影响邻居休息。为了解决这些问题,业主们通过成立业主委员会和聘请物业公司,建立了一套内部管理机制。

通过物业管理制度,原本分散的外部性问题被集中管理,业主们共同承担管理成本,共同享受良好环境带来的收益,实现了外部性的内在化。

科斯定理的应用

诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯提出了著名的科斯定理:在交易成本为零的条件下,无论产权如何分配,通过自由协商都能达到资源配置的帕累托最优。

在中国的实践中,我们可以看到一些科斯定理的应用案例。比如,在某些工业园区中,当一家化工企业的废热可以为邻近的温室大棚提供供暖时,两家企业可以通过协商达成协议:化工企业提供废热,温室企业支付一定费用。这样,原本的负外部性(废热排放)转化为了有益的资源利用。

法律体系的作用

法律体系为解决外部性问题提供了重要支撑。2018年开始实施的《环境保护税法》就是一个典型例子。该法律规定,直接向环境排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者需要缴纳环境保护税。

这种法律制度的建立,实际上是在为环境“定价”,让污染者承担相应的社会成本。

私人解决方案的局限性

然而,私人解决方案并非万能的,它们面临着诸多现实约束。

交易成本问题是最主要的障碍。在实际情况中,协商和达成协议需要时间和资源。以京津冀地区的大气污染治理为例,涉及三个省市、数千家企业和数千万居民,如果完全依靠私人协商来解决污染问题,其协调成本将是天文数字。

信息不对称问题也很突出。污染企业往往比受害者更了解污染的程度和治理成本,这种信息不对称会影响协商的效果。比如,某化工企业声称减排成本很高,但居民很难验证这一说法的真实性。

搭便车问题同样不容忽视。当污染影响到大量居民时,每个人都希望别人去协商解决问题,自己坐享其成。比如,在治理城市噪声污染时,如果某个居民成功地让广场舞队降低音响音量,整个小区的居民都会受益,但协商成本却只由这个居民承担。

政府干预的必要性与方式

尽管私人协作和市场机制在部分外部性问题上能发挥作用,但由于交易成本高、信息不对称和搭便车等原因,现实中许多外部性难以仅靠市场力量解决。这时,政府干预成为实现社会整体利益最大化和弥补市场失灵的关键。政府可运用多种经济、法律和行政手段,调节外部性带来的社会成本与收益,实现资源合理配置和可持续发展。

污染税和补贴

环境税收政策是政府调控外部性最常用的手段之一。其基本原理是“让污染者付费”,通过对环境破坏行为征税,提高污染活动的边际成本,引导企业和个人减少污染和资源浪费。中国的环境保护税作为典型,通过价格信号促使企业在减排与纳税之间做出理性选择,推动绿色生产。

让我们通过一个模型图表直观理解环境税如何作用于企业决策:

如图所示,征收环境税后,企业每多排放一吨污染物所需承担的成本大幅上升,导致自发减少污染排放,社会总体污染水平下降,接近最优均衡。此外,税收还可用于支持环境治理、生态修复、技术创新等领域,形成正向循环。

补贴政策则用于鼓励正外部性活动。政府通过财政手段,对低碳技术、清洁能源、环保产品等给予补贴,提高其市场吸引力。这不仅促进相关产业发展,还提升全社会的环境福祉。以中国新能源汽车为例,补贴政策极大推动了市场扩张和技术进步:

该案例表明,补贴初期有效解决了市场培育阶段“起步难”的问题。随着规模经济的实现与成本的持续降低,产业逐渐能够自主站稳,政策退出后依然保持强劲发展势头。这一政策组合经验对于其他新兴绿色产业同样具有借鉴意义。

在某些地区,政府还推广生态补偿、农田轮作补贴等,对保护生态、改善环境的正外部行为给予经济激励,推动可持续发展。

排污权交易制度

**排污权交易制度(含碳排放交易)**近年来成为中国环境政策的重要创新。该制度的核心在于由政府首先对区域内的污染物或碳排放设定“总量配额”,然后按照一定规则分配给企业,各企业根据自身生产和减排能力,通过市场自主交易配额,实现整体减排目标。

2021年7月,全国碳排放权交易市场正式启动。它不仅成为全球温室气体年覆盖量最大的碳市场,也为中国“碳达峰、碳中和”目标提供了重要机制支撑。

碳交易市场(或更广义的排污权市场)运作机制包括:

- 政府科学确定排放总量控制目标,将配额分配给企业;

- 排放低于配额的企业可以将剩余指标出售,获得收益;

- 排放高于配额的企业需购买额外配额,承担经济成本,倒逼减排;

- 配额价格随市场供需波动,鼓励企业通过自主创新优化减排方案,实现社会减排目标的最低成本分配。

排污权交易不仅适用于碳排放,还在水、大气、化学品等领域被广泛探索。例如,部分城市试点挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物等配额交易,探索多元环境治理手段。

排污权交易制度的最大优势在于:一方面明确环境底线,确保减排总量控制目标的实现;另一方面将减排决策交给市场,实现了减排成本的最小化和资源配置的高效化。其灵活性和激励机制为中国环境治理注入了新的活力,成为政府与市场良性互动的重要桥梁。

直接监管政策

除了基于市场的政策工具外,政府还经常采用直接监管的方式来弥补市场调节的不足。例如针对某些污染物和环境问题,实施强制性的法律、标准和行政措施,是实现环境治理目标的重要手段。

排放标准和技术要求

直接监管最常见的方式之一,就是制定和实施严格的排放标准与技术要求。例如,中国自上世纪末以来,持续收紧机动车污染物排放标准,推动整个汽车产业进行技术升级。从最早的国一标准到目前的国六标准,涵盖了一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和颗粒物等多种污染物,涉及汽车燃油系统、排气净化系统和发动机管理系统等多方面技术进步。

近年来,标准的提升不仅推动了国内汽车生产企业的技术进步,也引导市场向更环保、更高效的交通工具如新能源车转型。类似地,在火电厂、重化工、钢铁等领域也实施了锅炉脱硫脱硝、无组织排放控制等强制标准,这些直接监管对减少污染总量、改善空气质量产生了重要作用。

此外,政府还会设定强制性清洁生产审核,以及限制某些落后工艺和高排放设备的使用,从政策层面倒逼企业转型升级。

区域性环境政策

除了全国层面的强制标准,针对特定区域的环境问题,地方政府会根据本地特点采取有针对性的直接管理措施。例如,京津冀、长三角等重点区域实施了大气污染治理“联防联控”,强制淘汰高污染燃煤锅炉和“散乱污”企业。

河长制和湖长制是中国在水环境治理方面的重要制度创新。通过设立各级河长、湖长,明确由党政领导负责流域水体的保护、管理和治理,实现了责任到人、措施到位。“一河一策”地开展治理,不仅加强了日常巡查和问题整改,也有力推动了生态修复、截污治污和河湖长效管护制度的建立。

河长制实施以来,全国地表水优良水体比例从2015年的66%提升到2023年的89.4%,劣V类水体比例从9.7%下降到0.7%。此外,部分重点流域如长江、黄河的水环境质量持续改善,生物多样性恢复,区域性环境治理效果显著提升。

在农业、农村环境治理方面,不少地方也通过设立“田长制”“湾长制”、划定生态保护红线,实现了水土流失、农业面源污染的直接管控。

总体来看,直接监管政策能够针对性解决市场机制难以覆盖的环境风险和外部性,推动社会整体环境质量提升,提供了持续改善生态环境的强力保障。

环境政策的实践与效果

近年来,中国在环境政策领域取得了令人瞩目的实质性进展,诸多治理举措带来了明显的生态效益。政策落地过程中,不同行业、地区形成了多样化的探索路径,为全球环境治理贡献了中国经验。

大气污染治理

中国的大气污染治理在过去十年中取得了显著成效。以京津冀地区为例,PM2.5等主要污染物浓度大幅下降。多项举措综合发力,包括“煤改气”“煤改电”、产业结构调整、工业企业搬迁、机动车限行、重污染天气预警与应急响应等机制的完善与实施。此外,中央大气污染防治专项资金、排放标准持续加严,以及环保督查等强有力的政策工具为治理提供了保障。

2021年,全国地级及以上城市PM2.5平均浓度首次降至30μg/m³以下,部分重点城市空气质量优良天数比例明显提升。公众环保意识也随之增强,绿色出行和生态生活方式逐步成为社会新风尚。

水环境保护

随着流域治理思路的深化,中国水环境保护进入系统化阶段。《长江保护法》的实施是标志性事件,通过禁止在长江干流岸线一公里范围内新建化工项目、加强污水治理、生态修复及排污许可制度建设等措施,长江流域水体水质持续改善。近年来,长江入河排污口专项整治、饮用水水源保护区管理不断强化,生态缓冲带和湿地恢复等重大工程逐步推进,水生生物多样性得到恢复。

此外,黄河、珠江等重点流域治理持续推进。实施流域生态补偿机制、分级目标考核,使得全国地表水优良水体比例显著提升,部分流域实现“水清、岸绿、景美、人和”的治理目标。

固废处理与循环经济

垃圾分类政策的推广,进一步推动了我国循环经济向纵深发展。以上海为例,2019年实施强制垃圾分类后,生活垃圾减量化处理和资源化利用率积极增长。据统计,2019-2023年间上海可回收物和湿垃圾分出量逐年上升,资源化利用水平大幅提升。

除了大城市,全国各地也纷纷推进垃圾分类和回收体系建设。多地探索互联网+垃圾回收、积分激励、智慧垃圾投放等创新模式,环卫基础设施和居民参与度持续提升。垃圾焚烧发电和生物处理能力扩容,促进了能源循环利用和固废无害化处理,有力支持了“无废城市”建设目标。

固废污染治理促使大量新兴产业和技术发展,比如废弃物智能分拣、资源再生材料开发、绿色包装等均取得突破,经济与生态“双赢”格局正在形成。

环境经济政策的未来发展

碳达峰与碳中和目标

中国承诺在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。为实现这一宏伟目标,需推动能源结构、产业结构、交通和建筑等多领域绿色转型,强化碳排放管理,优化能源消费总量和结构。

绿色金融已成为推动低碳经济转型的重要手段。近年来,绿色信贷、绿色债券、碳基金、ESG投资等不断丰富,绿色金融产品创新层出不穷。目前,中国已建成全球最大的绿色信贷市场和碳交易市场之一。各类金融机构将气候风险与环境绩效纳入投融资决策,引导资本流向新能源、节能环保、绿色制造等领域,助力绿色项目落地和低碳技术创新。

未来将会有更多领域和区域将纳入碳排放交易体系,为实现碳达峰、碳中和目标提供多元经济激励。

数字技术与环境治理

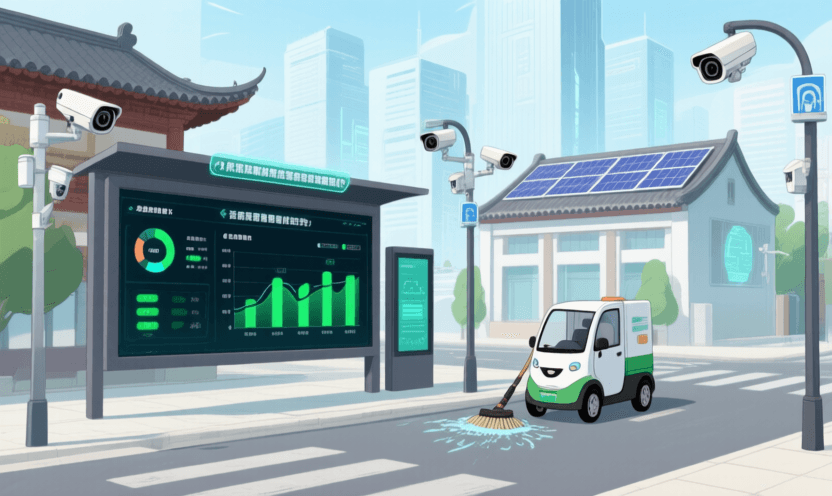

智慧环保日益成为现代环境治理不可或缺的重要组成。通过物联网、大数据、区块链、人工智能等信息技术,可以实现对大气、水、固废等各类环境要素的全面实时监控,以及风险的智能预警和执法的精准跟踪。

智慧环保平台为污水处理厂、废弃物处理站、在线排放监测点等提供数据联动和协同管理,提升了环境决策的科学性和及时性。公众环境数据开放和信息透明化也进一步提升了社会参与度和政策公信力。

未来环境政策将更多关注生态预警和风险防控,结合新技术不断完善制度创新,实现环境保护与经济发展的协同提升。数字化与智能化手段也将助力应对气候变化、生态修复等全球性挑战。

国际合作与全球治理

气候变化是全球性难题,单靠一国之力难以破解。中国积极参与全球气候治理,倡导绿色、低碳发展理念,推动构建人类命运共同体。"一带一路"绿色发展合作、南南气候合作基金、应对气候变化南南合作培训等实践,标志着中国在海外环保领域影响力的提升。

在《巴黎协定》《生物多样性公约》《蒙特利尔议定书》等全球环境治理框架下,中国与国际组织、发展中国家、发达国家广泛对话交流,推动全球绿色技术转移和发展中国家能力建设,支持共建清洁美丽的世界。

政策设计的经验与启示

政策工具的选择

不同的环境问题需匹配不同的政策工具。例如,对于点源污染(如工厂、发电厂),排污税、排放标准、许可证等“硬性手段”效果显著;对面源污染(如农业、区域流域),更依赖经济补贴、教育引导、技术推广和社会参与等“软性办法”。近年来,生态补偿、绿色采购、环保信贷等政策工具的创新与集成,带来环境治理效能的进一步提升。

政策执行的重要性

政策设计固然重要,但执行同样关键。中央与地方的协同、监管与激励并重,是确保政策目标兑现的核心。中央环保督察制度自2016年全面推开,发现并整改大量环境突出问题,大幅提升了各级政府和企业的守法自觉。此外,司法绿色诉讼、信息公开、举报奖励等机制完善,增强了社会共治合力,为环境政策落地提供长效保障。

经济发展与环境保护的协调

中国的发展经验表明,环境保护与经济增长不必对立。科学的政策协调,能推动经济转型升级,为高质量发展注入新动能。绿色发展理念逐步内化为经济社会运行基本逻辑,绿色基础设施、新能源、生态修复等成为新的增长引擎。

近年来,绿色GDP考核、生态产业园区建设、可再生能源示范区等模式推广,有效缓解了“先污染后治理”的老路,实现了经济效益、环境效益、社会效益的多重提升。

外部性问题的有效解决,离不开政府、市场与社会的协同治理。需持续优化制度体系,完善产权界定、价格信号、激励约束、信息披露等配套措施,实现环境与经济决策的融合,才能长远实现经济发展与环境保护的良性统一。

通过对外部性理论的学习与中国环境政策的深入分析可见,完善的市场机制与持续的政府干预需优势互补。市场配置资源效率高,但面对环境外部性失灵时,科学、透明、可执行的政策框架及有效的社会参与与监督机制,是推动新时代中国生态文明建设和可持续发展的根本保障。展望未来,需要进一步完善环境经济政策体系,推动技术创新和治理能力现代化,在实现“绿水青山”与“金山银山”双赢中,谱写中国式现代化的绿色新篇章。