现代城市的空间发展模式

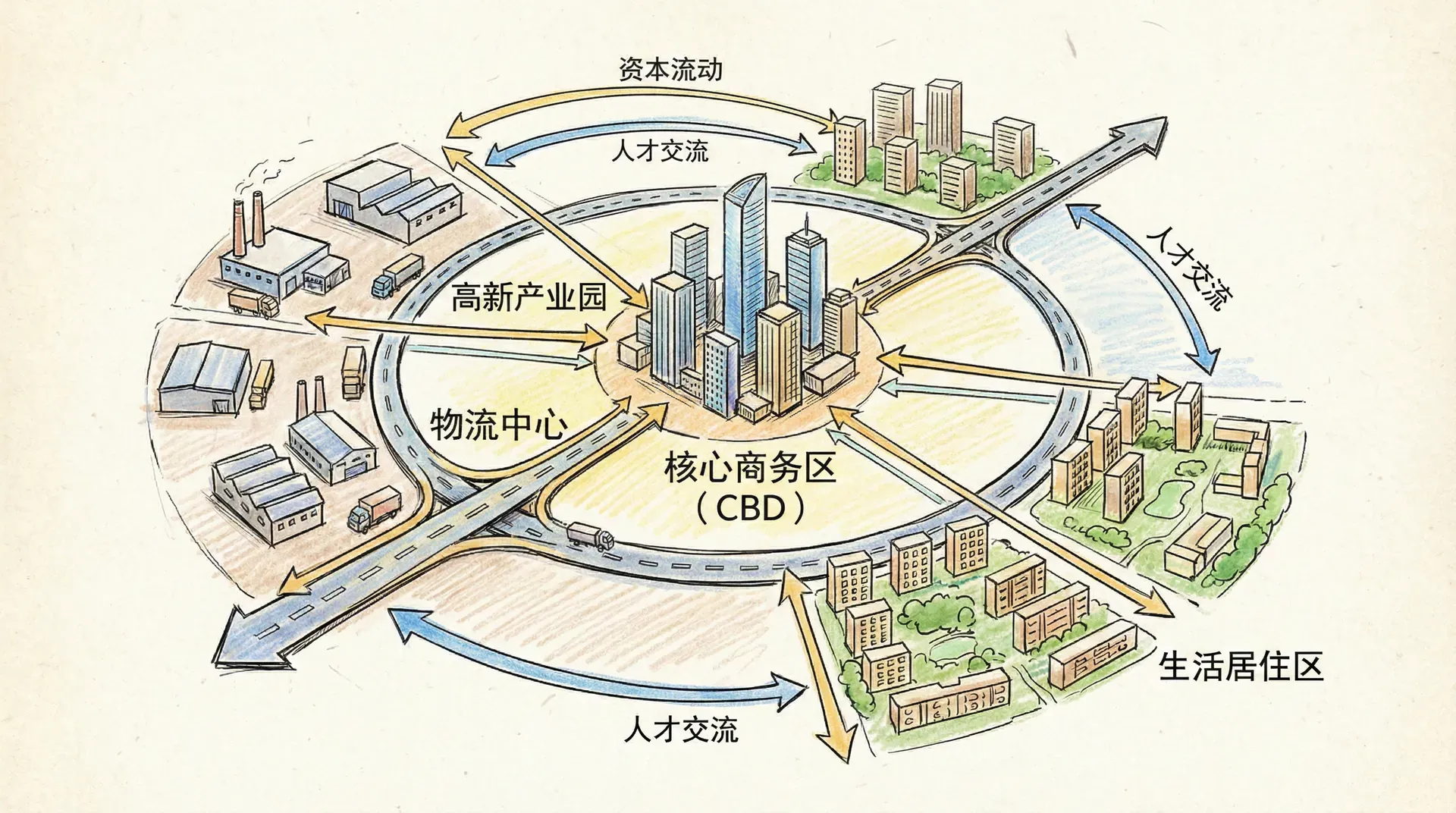

如果你乘坐高铁进入北京、上海、深圳等中国一线城市,透过车窗向外望去,映入眼帘的不再是单一的城市天际线,而是一片由多个高楼商务区、住宅组团和产业园区交织而成的现代都市景观。从空中俯瞰,城市仿佛被巨大的路网划分为许多功能各异的板块:商务写字楼集群、居住片区、工业园、购物中心和宽阔的城市绿地共同构筑了庞杂而高效的空间结构。与以往“单中心”式市区截然不同的是,如今的城市空间正展现出多点分布、错落有致的新格局。

在当代中国,“职住分离”已成为很多家庭的日常,许多上班族每天都要跨越城区、穿越环线,才能到达远离居住地的工作场所。与此同时,大型商圈、开发区、创新园和社区服务中心遍布全市,为居民生活和经济活动提供了多样化的选择和便利。城市的空间扩展也带来了各类资源和机会的大范围流动,人们在日益便利的公共交通和高速路网支持下,其生活半径和活动空间大大延伸。

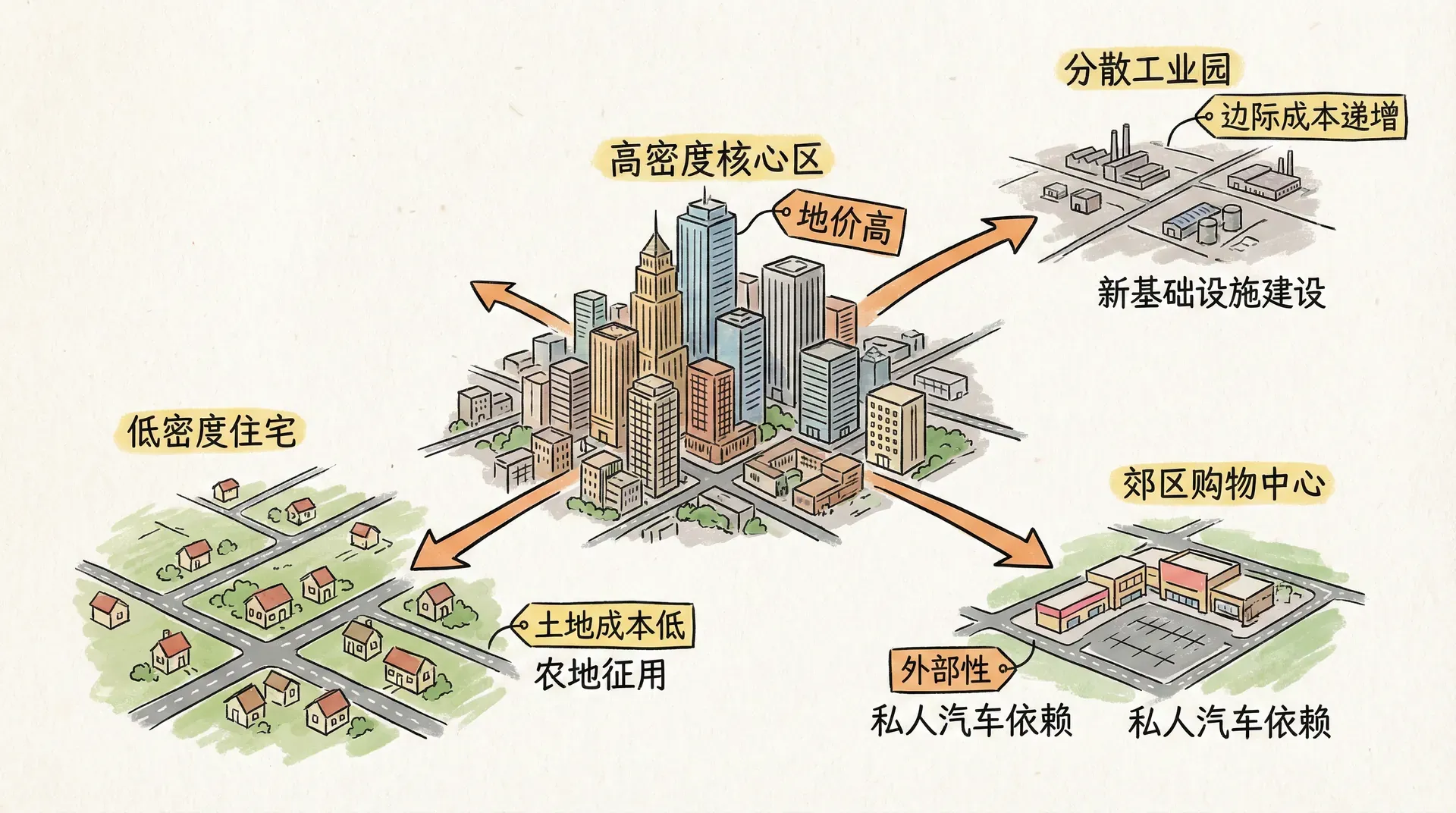

造成这种现代城市空间格局的根本原因,并不仅仅是人口简单的增加或者用地无序扩张,而是源于深层的经济动力(如土地价格变化、就业岗位迁移)、科技进步(如交通基础设施升级、信息网络普及)、以及政府的政策引导(如城市功能分区、重大项目布局)。以土地市场为例,随着中心城区地价的持续攀升,企业和居民自发地向外围迁移,催生了卫星城与副中心的兴起。与此同时,地铁和高速路网的完善,又重新塑造了人们对距离和时间的认知,使偏远区域融入到大都市生活之中。

理解和把握这些复杂互动背后的城市空间运行逻辑,不仅有助于我们认识现代城市化过程中的挑战与机遇,也为制定更加科学合理的规划与政策提供了重要依据。

就业分布的空间特征

中心区域与外围区域的就业分工

在分析城市就业分布时,我们通常将都市区分为两个主要部分:中心城区和外围区域。以北京为例,传统的中心城区包括东城、西城、朝阳、海淀等核心区域,而外围区域则包括大兴、房山、顺义等郊区以及周边的卫星城。

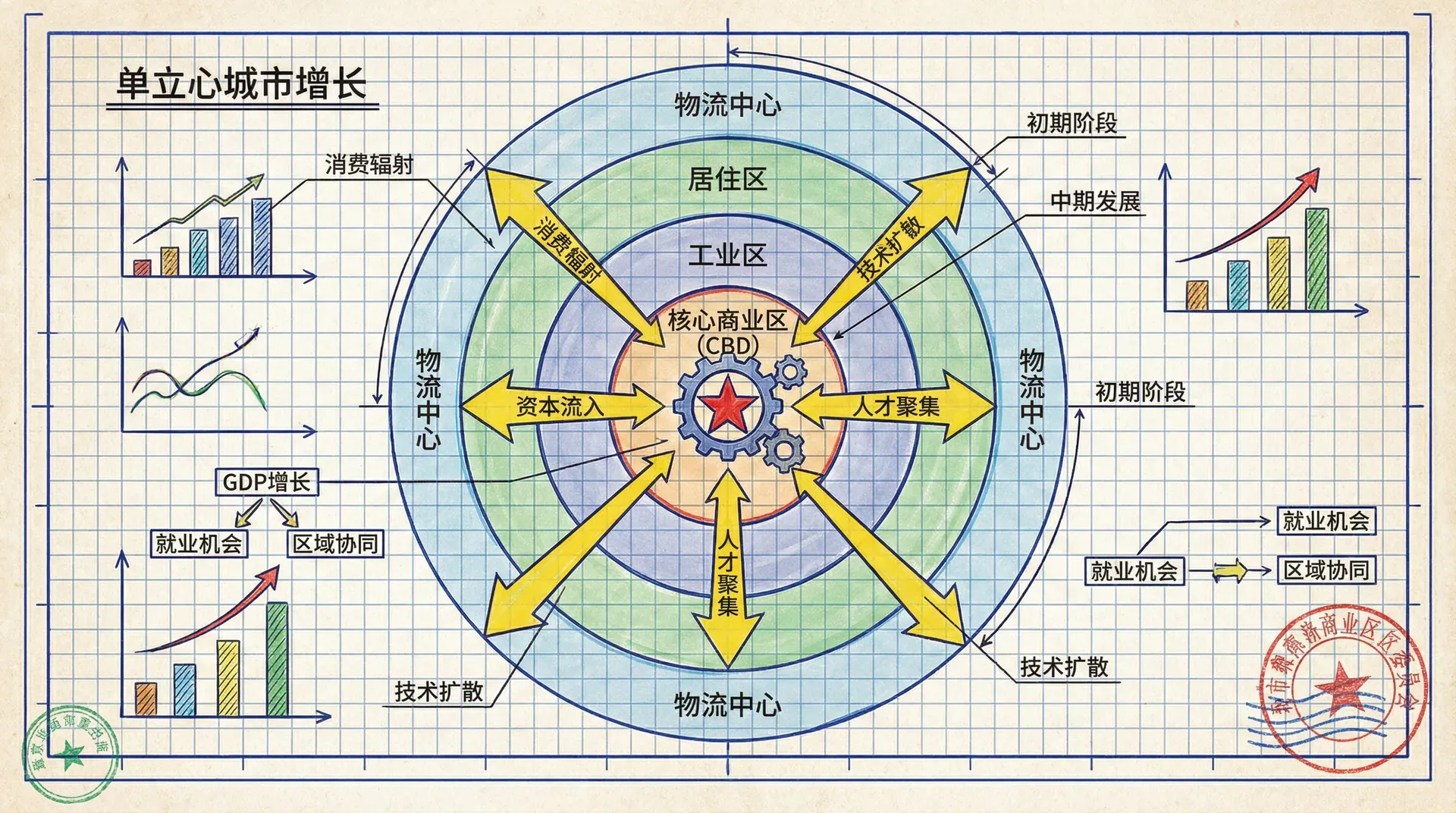

现代大都市的就业分布呈现出“多中心”特征,即除了传统的中央商务区外,还形成了多个次级就业中心,如北京的中关村、上海的陆家嘴、深圳的南山科技园等。

让我们通过数据来理解这种分布特征:

这个表格显示,在中国的一线城市中,大约有25-32%的工作岗位位于距离市中心5公里的范围内,而将近70%的就业机会分布在更广阔的城市空间中。

就业密度的空间分布模式

为了更直观地理解就业分布,我们可以用就业密度(每平方公里的就业岗位数)来衡量不同区域的经济活跃程度。

从这个图表可以看出,北京的就业密度呈现出典型的“距离衰减”模式:越靠近市中心,就业密度越高;随着距离的增加,就业密度逐渐降低。在天安门广场周边区域,就业密度可以达到每平方公里7500个岗位,而在30公里外的郊区,这一数字降至每平方公里400个岗位左右。

就业次中心的形成与发展

现代中国城市的一个显著特征是就业次中心的快速发展。这些次中心通常具备以下特征:就业密度达到每平方公里2500个岗位以上,总就业人数超过10万人。

就业次中心的形成往往与交通枢纽、高新技术园区、大型商业综合体的建设密切相关。例如,北京的中关村、上海的张江高科技园区、深圳的前海合作区都是典型的就业次中心。

以上海为例,除了传统的外滩-陆家嘴金融中心外,还形成了多个重要的就业次中心:

人口分布的空间演变

居住密度的分布规律

和就业分布趋势一致,中国城市人口的空间分布也呈现出由中心到外围递减的规律。但每座城市的人口密度递减曲线并不相同。一般来说,受土地利用、城市规划、交通便利度等因素的影响,各地城市居民的空间分布呈现多样化结构。

上海核心城区人口密度极高,许多街道每平方公里人口可达24000人以上。这得益于高密度住宅开发与发达的轨道交通,“轨道+高层住宅”模式有效促进了中心区人口的集聚。通过下表可以直观比较三大城市中心区、中间带、边缘区的人口密度差异:

注:该表为基于超大城市空间结构特征的密度梯度示意数据,用于说明核心区—中间带—郊区的人口密度递减规律

在北京,由于城市规划强调生态隔离带和历史风貌保护,人口密度分布更加平缓,绿化要求和建筑高度限制也影响了中心区的高层开发程度。

深圳作为新兴移民城市,居住人口分布更为均匀,郊区如光明、龙华等地近年来人口增长迅速。这种现象与制造业外移、产城融合和轨道交通节点开发密切相关。

此外,一些特大型城市出现了“郊区高密”—如深圳龙岗、广州番禺等地,借助产业园和保障房项目吸引大量人口,边缘区的密度出现逆势上升。

通勤模式的演变

现代大都市居民的通勤模式反映了职住分离与城市多中心空间格局的深化。在北京、上海、深圳等超大城市,随着就业次中心和新兴住宅区的不断出现,通勤路径迅速多样化和复杂化。我们通过下述表格归纳主要城市常见通勤路径及其特征:

以深圳为例,南山、福田等中心区外溢就业岗位,吸引周边区县居民跨区通勤。北京的“环线型”通勤日益增多,居民不再单纯往返中心,更多在二、三环与郊区产业区间流动。

随着地铁、城际铁路等基础设施覆盖范围扩大,远距离通勤更加普遍。同时,“最后一公里”新型出行方式(如共享单车、电动滑板车、网约车)快速发展,为分散格局下的居民提供了灵活的接驳。

近年来,部分城市企业推行弹性工作制、远程办公等新模式,也一定程度上缓解了高峰时间段的通勤压力。例如,上海部分互联网和金融企业每周安排1-2天居家办公,有效分散了出行高峰。

数据显示,超过65%的通勤发生在郊区与市中心之间或郊区内部,部分特大城市此比例已超七成,表明“多中心+多向流动”格局已成主流。面对距离拉长、时间增长、环境压力加大的挑战,未来依赖于轨道交通升级与用地优化,通勤模式有望向“高效、复合、绿色”方向演进。

单中心城市的兴起与发展

工业革命时期的城市集中化

理解现代城市结构需追溯到19世纪末和20世纪初的城市化起点。那时中国沿海大城市普遍呈现“单中心”特征:绝大部分经济和社会活动集中于港口、码头、火车站等交通便利的中心地带。

以1920年代的天津为例,80%的制造业企业分布在海河沿岸3公里范围内,居民居住点紧邻工厂。这一格局的根本原因有:

- 交通不发达:原始交通条件下,企业依靠水运、铁路集散货物。

- 通勤不便:工人需步行或骑行,上下班距离限制居住和工业分布。

在缺乏快速交通工具的年代,企业往往依托港口和火车站集中布局,工人居住也紧密环绕工业区,实现“职住合一”以降低生活和生产成本。

通过对比历史时期主要城市空间结构及交通技术,可以发现城市半径扩大与交通方式演进密切相关。以下为历史时期城市空间扩展简表:

建筑技术革新与城市密度

推动单中心城市发展的另一个动力是建筑技术的变革。以北京为例,历史时期的四合院和胡同限制了建筑高度与容积率,通常只有1-2层。上世纪50年代后期,钢筋混凝土结构和电梯技术推广,高层住宅和写字楼大幅度提升了土地承载力,城市中心人口更加密集。

如今城市核心区高密度开发,通过立体化建筑与土地高效利用,实现了上百万人在有限中心区域内的工作与生活。

多中心城市的形成过程

交通革命对城市格局的重塑

20世纪后半叶起,尤其是改革开放以来,中国大城市迎来新一轮“空间结构革命”。以交通技术突破为核心,城市路网、私家车普及、轨道交通大建设极大改变了传统空间布局。

以广州为例,凭借新光快速路、地铁多线交汇,形成天河、番禺、南沙等多个功能性次中心,不同产城区域之间通勤流和物流流动性大大增强。

实际上,现代化交通为城市“多中心化”提供了支撑,使得就业、服务及住宅集群化分布在不同枢纽板块,居民通勤半径和生活圈同步扩大。

制造业的空间重组

制造业的外移和产业转型深刻影响了城市空间分布。计划经济时期,大量工业企业扎根主城区乃至城市核心区。随着土地价格飙升和产业升级,工业逐步迁出,释放出的黄金地段被服务业和创新型经济功能取代。

产业外移提升了城市土地利用效率,有力推动了中心区向高端服务业和创新经济转型,让城市活力持续提升。

下方展示了近年来南京不同城区制造业占比变化及新兴产业的引入:

同时,临港、嘉定等城市外围区域集中布局现代制造业和高新技术产业集群,推动主城区职住功能解耦,为产业升级创造更大舞台。

服务业的多中心发展

随着中国由“工业主导”向“服务主导”转型,服务业的空间分布也日趋多元。在不同城市和区域,现代服务业表现出不同程度的集聚和分布。

- 金融服务业:倾向于汇集在城市传统CBD,如北京金融街、上海陆家嘴、深圳福田等,拥有最优商务氛围与配套设施。

- 科技与研发服务业:更易出现在高校和科研院所周边,依托“知识溢出”效应。例如,北京中关村、上海张江高科、深圳南山科技园。

- 高端商贸与会展业:则聚集于交通枢纽周边,如上海虹桥商务区、广州琶洲展馆、成都高新西区。

通过新旧业态在多个区域并行发展,赋予了城市更强的弹性与创新能力,也助力更多人口和就业机会分散到多中心,形成“分布广泛、功能多元”的城市空间新格局。

城市蔓延现象及其影响

城市用地扩张的特征

中国城市自改革开放以来在快速城市化推动下,出现了显著的空间扩张现象。这种扩张不仅体现在城市边界不断外推,城市开发用地范围从核心城区向郊区、农村地区持续延伸,还表现为城市内部建设用地密度的降低,整体地均强度和人口密度下降。

许多城市在短短数十年间建成区面积翻了几倍,与此同时,城市人口增长的速度往往低于用地扩张的速度,导致“摊大饼式”蔓延。例如,北京、上海、广州等一线大城市,在1990年代至2020年间,建成区面积扩张了2-3倍,但人口密度出现稀释,部分新城区初期入住率较低。此外,近年来大量新城和开发区规划建设,城市功能逐步向外围延伸,也加剧了用地向外扩张的趋势。

扩张过程还体现为不同类型用地占比的变化。住宅、工业、基础设施用地在新开发区域所占比例提升,而传统中心城区则向服务业、商务办公功能集聚。交通网络的延伸(如地铁、高速公路)也成为城市外扩的重要支撑,使得外围低密度住宅和产业用地大幅增加。

这种用地扩张既带来了城市空间的多元化和发展活力,也带来土地利用效率下降、基础设施成本上涨等一系列挑战。

低密度发展的经济逻辑

城市向低密度方向发展有其深层的经济原因。首先是收入水平的提高。随着居民收入的增长,人们对居住空间的需求也在增加。在郊区,同样的购房资金可以购买到更大的居住面积,这对很多家庭具有很强的吸引力。

一项调查显示,在北京,同样面积的住房,五环外的价格大约是二环内的40-50%,这种价格差异为人们向郊区迁移提供了强烈的经济激励。

其次是交通成本的下降。私人汽车的普及和高速公路网络的完善大大降低了长距离通勤的时间成本和金钱成本。在1990年代,从北京郊区到市中心可能需要2-3小时,而现在通过地铁和高速公路,这个时间缩短到1小时左右。

城市蔓延的多重影响

城市蔓延带来了复杂的经济、社会和环境影响:

经济影响方面:

环境影响方面:

城市蔓延对环境的影响是双面的。一方面,低密度发展减少了中心城区的环境压力,改善了居住环境质量。另一方面,城市边界的扩张占用了大量农地和自然用地,同时增加了机动车使用,加剧了空气污染。

根据环保部门的统计,城市蔓延导致的额外机动车行驶里程每年增加约15%,这对空气质量改善目标构成了挑战。

公共交通发展的挑战

城市蔓延给公共交通系统带来了巨大挑战。在低密度的郊区环境中,公共交通的运营效率往往较低,难以吸引足够的乘客,造成了公交线路覆盖范围大但乘坐人数少,运营成本高企,服务频率和服务质量也难以保证。

为了支撑有效的公交服务,一般认为每平方公里至少需要3000人的人口密度。如果低于这个标准,公交运营公司将很难实现盈亏平衡,被动削减班次或减少线路覆盖,进一步削弱了公共交通的吸引力。在许多新开发的郊区,人口密度往往远低于此标准,形成了“开车方便、公交稀缺”的局面。

下表总结了不同社区类型的人口密度与公共交通适应性的基本关系:

低密度发展还带来了“最后一公里”问题,即居民从公交站点到家或工作地的步行距离过远,进一步降低了公交出行的吸引力。这促进了小汽车普及和交通拥堵的恶性循环,对城市的可持续发展构成严峻挑战。

高层建筑发展的经济逻辑

土地价格与建筑高度的关系

在理解城市空间发展时,我们不能忽视一个重要现象:摩天大楼的快速发展。中国城市的天际线在过去几十年中发生了翻天覆地的变化,这背后有着深刻的经济逻辑。

当土地价格上涨时,开发商会通过增加建筑高度来摊薄土地成本。这种“以空间换成本”的策略在中国的一线城市中表现得尤为明显。

这个图表展示了建筑高度选择的经济逻辑。边际收益曲线向下倾斜,因为随着建筑高度增加,需要更多空间用于电梯和结构支撑,实际可租赁面积占比下降。边际成本曲线向上倾斜,因为高层建筑需要更强的结构支撑和更复杂的设备系统。最优建筑高度出现在边际收益等于边际成本的点上。

城市地标竞争的影响

然而,实际的建筑高度选择往往不仅仅基于纯粹的经济考虑。城市地标竞争也是一个重要因素。许多开发商愿意承担额外成本来建造“地标性”建筑,因为这种地标效应能够带来品牌价值和营销效益。

以上海为例,从1990年代的金茂大厦(420米)到2000年代的环球金融中心(492米),再到2010年代的上海中心(632米),每一座新的超高层建筑都试图超越前者,成为新的城市地标。

这种地标竞争虽然提升了城市形象,但也可能导致建筑高度超过经济最优水平,造成资源配置的不效率。

超高层建筑的集聚效应

有趣的是,超高层建筑往往不是孤立存在的,而是倾向于在特定区域集中出现,形成"摩天大楼集群"。这种集聚有其经济合理性:

总结

中国城市的空间发展经历了从传统的单中心模式向现代多中心模式的转变。这一转变既带来了经济效率的提升和生活质量的改善,也产生了交通拥堵、环境污染、社会分化等新的挑战。

理解城市空间发展的经济逻辑,有助于我们更好地应对这些挑战。土地价格、交通成本、技术进步、政策选择等因素共同塑造着城市的空间形态。在未来的发展中,我们需要更加注重空间发展的质量和可持续性,构建更加宜居、包容、韧性的城市空间。

城市空间发展是一个复杂的系统工程,需要市场机制与政府调控的有机结合,需要经济效率与社会公平的协调平衡,需要当前发展与长远可持续的统筹考虑。

通过深入理解城市空间发展的经济学原理,我们能够为建设更美好的城市贡献智慧和力量。无论是作为决策者、规划者,还是普通市民,我们都是城市空间发展的参与者和受益者,都有责任推动城市向着更加合理、高效、宜居的方向发展。