流动人口子女

中国的城镇化进程创造了规模空前的人口流动。数以亿计的劳动力离开家乡,涌入城市寻找机会。这场人口迁徙改变了中国的经济版图,也深刻影响着无数家庭的命运。在这场变革中,有一个特殊群体往往被忽视——跟随父母或独自来到城市的流动儿童。

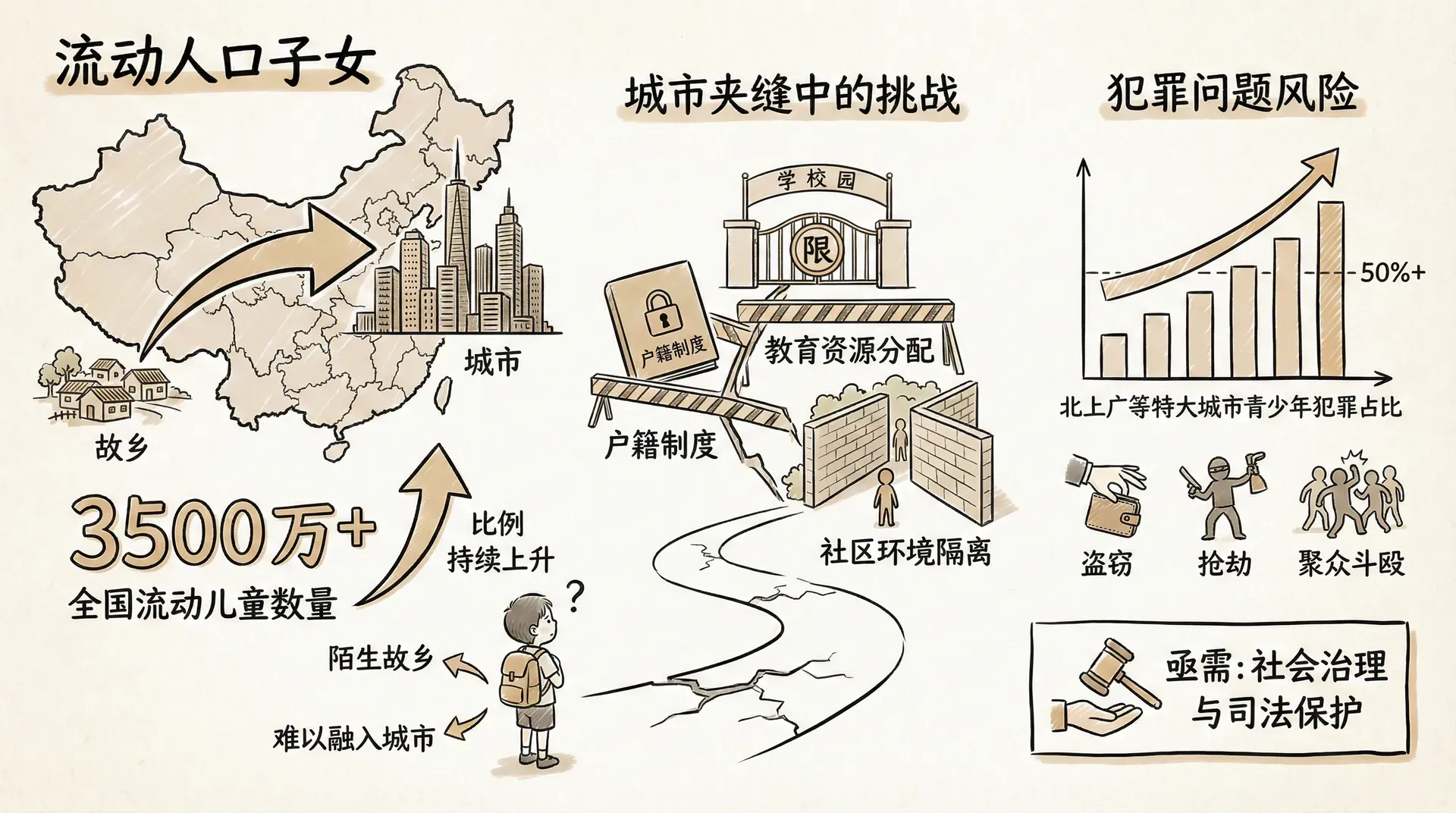

全国流动儿童数量超过3500万,占儿童总数的比例不断上升。他们随父母从农村来到城市,却发现自己处于尴尬境地:故乡已经陌生,城市又难以融入。户籍制度的壁垒、教育资源的分配、社区环境的隔离,让这些孩子在城市的夹缝中艰难成长。

流动儿童的犯罪问题近年来引起司法机关高度关注。北京、上海、广州等特大城市的统计显示,青少年犯罪案件中流动儿童占比持续攀升,某些地区甚至超过半数。这些孩子卷入盗窃、抢劫、聚众斗殴等案件,暴露出城镇化进程中社会治理的短板。理解流动儿童的生存处境、分析其偏离正轨的原因、探索有效的司法保护措施,是当前少年司法工作面临的重要课题。

流动儿童的生存状态

流动儿童群体内部差异很大。有的在父母陪伴下来到城市接受教育,生活相对稳定;有的只能在打工子弟学校勉强读书,面临随时失学的风险;还有的过早辍学,游走在城市边缘。但无论哪种情况,他们都面临共同的挑战:身份尴尬、融入困难、前途迷茫。

城市生活对流动儿童来说既充满诱惑又充满排斥。高楼大厦、霓虹闪烁的景观与他们所能接触的现实形成鲜明对比。父母租住的简陋房屋、拥挤的城中村、缺乏配套设施的打工者聚居区,构成了他们真实的生活空间。物质匮乏还不是最大的困境,更深层的问题在于心理边缘化和身份认同的撕裂。

户籍制度影响

户籍制度是影响流动儿童生存状态的根本性因素。城乡二元户籍制度在计划经济时代发挥了重要作用,但在市场经济条件下,其弊端日益显现。户籍不仅是人口登记制度,更捆绑着教育、医疗、社会保障等公共资源的分配。对流动儿童而言,户籍像一道无形的墙,将他们与城市公共服务体系隔离开来。

教育领域的户籍限制最为明显。尽管国家一再强调保障流动儿童受教育权,但实践中障碍重重。很多城市要求父母提供工作证明、居住证明、社保缴纳证明等一系列材料,才允许流动儿童就读公办学校。这些材料办理过程繁琐,很多外来务工人员根本无力完成。即使满足条件进入公办学校,流动儿童也往往被分配到教学质量较差的学校,难以享受优质教育资源。

《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》规定:“建立以居住证为主要依据的随迁子女入学政策,简化优化随迁子女入学流程和证明要求,提供便民服务,依法保障随迁子女平等接受义务教育”。

政策目标明确,但执行中仍存在诸多障碍。

大量流动儿童只能选择民办打工子弟学校。这类学校办学条件简陋,师资力量薄弱,教学质量堪忧,而且随时面临被关停的风险。2011年北京集中关停24所打工子弟学校,涉及近万名学生,引发社会广泛关注。虽然政府承诺分流安置,但很多孩子最终还是失学,或被迫返回老家。

升学问题是更大的难题。按照现行政策,高考必须回户籍所在地参加。这意味着即使流动儿童在城市完成义务教育,到了高中阶段也不得不返乡就读。对从小在城市长大的孩子来说,回到陌生的家乡,面对不同的教学体系和考试内容,适应起来异常困难。一些家庭选择让孩子留在城市,但无法参加高考,前途陷入迷茫。

近年来,一些省市开始探索异地高考政策,允许符合条件的流动儿童在流入地参加高考。但条件设置往往较为严格,真正受益的学生比例有限。户籍制度改革虽在推进,但涉及复杂的利益调整,短期内难以实现根本性突破。

户籍制度改革是一个系统工程,涉及财政投入、资源配置、城市规划等多个方面。解决流动儿童教育问题,不能仅靠教育部门,需要多部门协同和制度创新。

城市融入困境

即使解决了就学问题,流动儿童仍面临深层次的融入困境。这种困境既是物质的,更是心理的和文化的。他们生活在城市却又不属于城市,处于悬浮状态。

居住条件是最直观的体现。外来务工人员大多租住在城乡结合部、城中村或工厂宿舍,这些地方环境脏乱、治安混乱、配套设施缺失。流动儿童在这样的环境中长大,很难获得良好的成长空间。一家四五口人挤在十几平米的出租屋里,没有独立的学习空间,甚至连基本的卫生条件都难以保证。

社区环境的复杂性增加了流动儿童的成长风险。城中村、城乡结合部往往是社会治安的薄弱环节,赌博、吸毒、卖淫等违法犯罪活动相对集中。孩子们耳濡目染,容易受到不良影响。一些无业青年游手好闲,成为流动儿童效仿的对象。缺乏正面引导和有效监管,青少年很容易在这样的环境中误入歧途。

学校里的隔离和歧视让流动儿童感受到更深的疏离。即使进入公办学校,本地学生和外地学生之间仍存在明显的界限。语言、习惯、消费能力的差异,使流动儿童常常被边缘化。一些老师也会有意无意地区别对待,认为外地学生素质较差、难以管教。这种被排斥的体验严重影响孩子的自尊心和归属感。

北京某中学曾发生一起恶性事件,几名流动儿童学生长期遭受本地学生欺凌,最终在忍无可忍之下持刀报复,造成严重后果。该案暴露出流动儿童在学校中可能面临的欺凌问题,以及由此积累的心理创伤。

身份认同的混乱是更深层的问题。流动儿童既不认同老家,也难以认同城市,陷入“故乡回不去、城市进不来”的尴尬境地。他们的父母可能还保留着对家乡的情感联系,但这些孩子往往从小在城市长大,对老家毫无印象,却又因为户籍身份被提醒自己是“外地人”。这种身份撕裂导致价值观混乱,既想融入城市生活,又对主流社会充满疏离甚至敌意。

社会支持网络的缺失加剧了融入困境。本地家庭往往有亲戚朋友构成的社会网络,可以提供信息、资源和情感支持。流动人口家庭则孤立无援,遇到困难往往无处求助。孩子在成长过程中遭遇问题,父母既缺乏解决能力,也不知道向谁寻求帮助。学校、社区、社会组织对流动儿童的关注和服务都很不够,让这些孩子更加边缘化。

流动儿童的融入问题不仅关系到个体成长,更关系到社会公平和城市的未来。如果数千万流动儿童长期处于边缘化状态,将会积累严重的社会风险。

文化适应的困难也不容忽视。从农村到城市,不仅是空间转换,更是文化碰撞。城市生活的节奏、规则、人际关系模式都与农村截然不同。父母忙于生计,无暇顾及孩子的文化适应问题。孩子们需要独自摸索,在碰壁中学习,这个过程充满挫折和困惑。

消费文化的冲击尤其明显。城市里物质生活丰富多彩,同学们讨论的是最新的电子产品、时尚的衣服、高档的餐厅,而流动儿童的家庭往往捉襟见肘。强烈的对比容易产生心理失衡,一些孩子因无法满足物质欲望而走上盗窃等违法道路。深圳曾办理过一起案件,三名流动儿童学生为了购买名牌运动鞋,多次在商场盗窃,最终被刑事处理。

社会交往的困境同样突出。流动儿童很难建立稳定的朋友关系,因为父母工作不稳定,可能频繁搬家,导致孩子也要频繁转学。刚建立起的友谊又要中断,长此以往,孩子们变得封闭和不信任他人。一些流动儿童转而依附于同样处境的小群体,在这些群体中寻找认同和归属,但这些群体往往缺乏正向引导,容易演变成不良团伙。

犯罪特点与成因

流动儿童的犯罪现象呈现出鲜明特点,这些特点与其生存状态密切相关。从司法实践看,流动儿童犯罪主要集中在侵财类案件,如盗窃、抢劫、抢夺;暴力性犯罪如聚众斗殴、故意伤害也占相当比例;近年来网络犯罪、毒品犯罪也开始显现。犯罪的原因复杂多样,既有个人因素,更有深刻的社会根源。

从年龄分布看,流动儿童犯罪呈现低龄化趋势。14至16岁是高发年龄段,这个年龄的孩子正处于义务教育后期或刚刚辍学,身心发育尚不成熟,自控能力较弱,容易冲动行事。一些孩子在老家完成小学教育后随父母进城,由于跟不上教学进度或无法入学而辍学,过早进入社会,缺乏监护和引导,成为犯罪高危群体。

从组织形式看,流动儿童犯罪往往呈现团伙化特征。他们在学校、网吧、游戏厅等场所结识同样处境的同伴,形成小团体。这些团体内部讲义气、重情感,逐渐发展出自己的行为规范和价值观念,有的甚至演变成带有黑社会性质的团伙。广州曾破获一个流动青少年犯罪团伙,成员多达30余人,以暴力手段在城中村收取“保护费”,欺压其他外来务工人员。

监护缺失影响

监护缺失是流动儿童偏离正轨的重要原因。虽然孩子跟随父母生活在一起,但父母往往无力履行监护职责。外来务工人员的工作时间长、强度大,很多人从事建筑、餐饮、保洁等劳动密集型工作,早出晚归,根本无暇照顾孩子。孩子放学后处于无人监管状态,如何度过课余时间完全取决于自己。

经济压力使得一些父母对孩子的教育投入严重不足。打工挣钱本身就是为了维持生计,面对孩子的教育需求,很多家庭力不从心。买教辅资料、参加课外辅导、培养兴趣爱好,这些对本地家庭司空见惯的事情,对流动家庭来说却是奢侈。孩子在学业上得不到支持,逐渐失去学习兴趣,厌学情绪蔓延。

更关键的是情感关怀的缺失。父母虽然在身边,但沟通交流极为有限。劳累了一天的父母回到家只想休息,很少有精力与孩子交心。孩子在学校遇到的问题、成长中的困惑,往往无法与父母倾诉。亲子关系疏离,家庭无法成为孩子的情感港湾。一些孩子感觉自己只是父母谋生过程中的负担,产生被抛弃感。

《预防未成年人犯罪法》第十九条规定:“未成年人的父母或者其他监护人对未成年人的预防犯罪教育负有直接责任,应当依法履行监护职责,树立优良家风,培养未成年人良好品行;发现未成年人心理或者行为异常的,应当及时了解情况并进行教育、引导和劝诫,不得拒绝或者怠于履行监护职责”。

现实中,很多流动人口家庭难以达到这一要求。

教育方式的不当也是问题所在。一些外来务工父母自身受教育程度有限,缺乏科学的教育理念和方法。面对孩子的问题行为,要么放任不管,要么简单粗暴地打骂。这种教育方式不仅无效,反而加剧亲子冲突,把孩子推得更远。有的孩子因无法忍受父母的责打而离家出走,流落街头,更容易陷入违法犯罪境地。

辍学是监护失败的重要标志。流动儿童的辍学率远高于本地儿童。辍学的原因多种多样:经济困难交不起学费、学习跟不上产生挫败感、遭受欺凌不愿上学、父母对教育不重视等。一旦辍学,青少年过早进入社会,既没有技能也没有经验,很难找到正当工作,游手好闲成为常态,违法犯罪风险大增。

上海检察机关对一批流动儿童犯罪案件分析发现,超过70%的涉案青少年处于辍学或失学状态,他们大多在14至16岁之间离开学校,随后很快走上犯罪道路。这些数据说明,保证流动儿童完成义务教育,是预防犯罪的关键环节。

社区环境因素

社区环境对青少年成长的影响极为深刻。良好的社区能够提供安全的活动空间、积极的榜样示范、有效的非正式控制,不良的社区则充斥着犯罪机会、负面影响和放任氛围。流动儿童聚居的城中村、城乡结合部,往往属于后者。

这些地区的治安状况堪忧。由于人口密集、流动性大、管理薄弱,各种违法犯罪活动相对集中。黄赌毒现象屡禁不止,偷盗抢劫时有发生。孩子们在这样的环境中耳濡目染,对违法犯罪见怪不怪,道德底线逐渐降低。一些成年犯罪分子甚至利用青少年实施犯罪,因为未成年人即使被抓获处罚也较轻。

公共设施的缺乏使青少年的课余生活极为单调。正规的活动场所如图书馆、体育场、青少年活动中心,在流动人口聚居区基本看不到。孩子们放学后无处可去,只能在街头闲逛或者泡网吧、游戏厅。网吧成为很多流动儿童主要的休闲场所,沉迷网络游戏、接触不良信息,有的孩子为了上网费不惜盗窃抢劫。

负面榜样的影响不可低估。在流动人口聚居区,有不少无业青年、刑满释放人员混迹其中。这些人衣着光鲜、出手阔绰,对涉世未深的青少年很有吸引力。在他们的影响下,一些孩子开始模仿其行为方式、价值观念,认为“读书无用、挣快钱才是王道”。杭州曾办理一起案件,几名辍学的流动儿童在社区混混的带领下多次实施盗窃,涉案金额达数十万元。

社区环境的改善需要政府加大投入,完善基础设施,提供公共服务,不能让流动人口聚居区成为社会治理的盲区和犯罪滋生的温床。

邻里关系的疏离使社区失去了传统的控制功能。在熟人社会,邻里之间相互熟悉,对青少年的行为有一定监督和约束作用。但在流动人口聚居区,居民之间互不认识,各顾各的,很少交流。孩子在社区中的行为无人关注,即使做出不当举动也没人管,社区的教育功能几乎丧失。

社会组织和志愿服务在流动人口聚居区同样缺位。城市社区往往有居委会、社工站、志愿者队伍等提供服务,但这些资源很少延伸到城中村等区域。流动儿童缺乏接触正向社会组织的机会,无法获得必要的引导和帮助。一些地方近年来开始探索在流动人口聚居区建立社工服务站、设立志愿者活动点,取得了一定效果,但覆盖面还远远不够。

同伴群体的负面影响是重要的中介因素。青春期的孩子渴望同伴认同,同伴的影响力甚至超过父母。流动儿童由于与主流社会疏离,更加依赖同伴群体,容易形成排他性强、内聚力高的小团体。这些团体如果缺乏正向引导,很容易发展出反社会的价值观和行为模式。从众心理、义气观念、刺激寻求,驱使群体成员一起实施违法犯罪行为。

深圳检察机关办理的一起聚众斗殴案就是典型案例。两个流动青少年团伙因为小摩擦发生冲突,双方纠集数十人在城中村械斗,使用砍刀、棍棒等凶器,造成多人受伤。事后调查发现,很多参与者并不清楚冲突原因,只是因为朋友相邀就参与进来,认为“朋友有难必须出头”。这种扭曲的义气观念,在流动青少年群体中颇有市场。

网络环境的影响也不容忽视。流动儿童往往在现实生活中感受到挫败和疏离,转而在虚拟世界寻求认同和满足。他们大量时间泡在网上,接触各种信息,其中不乏暴力、色情、赌博等不良内容。一些青少年沉迷网络游戏,为了获取游戏装备不惜盗窃、诈骗。还有的青少年在网上结识不良人员,被拉入犯罪团伙。网络的隐蔽性、跨地域性,使得青少年网络犯罪呈现新的特点和难度。

司法保护措施

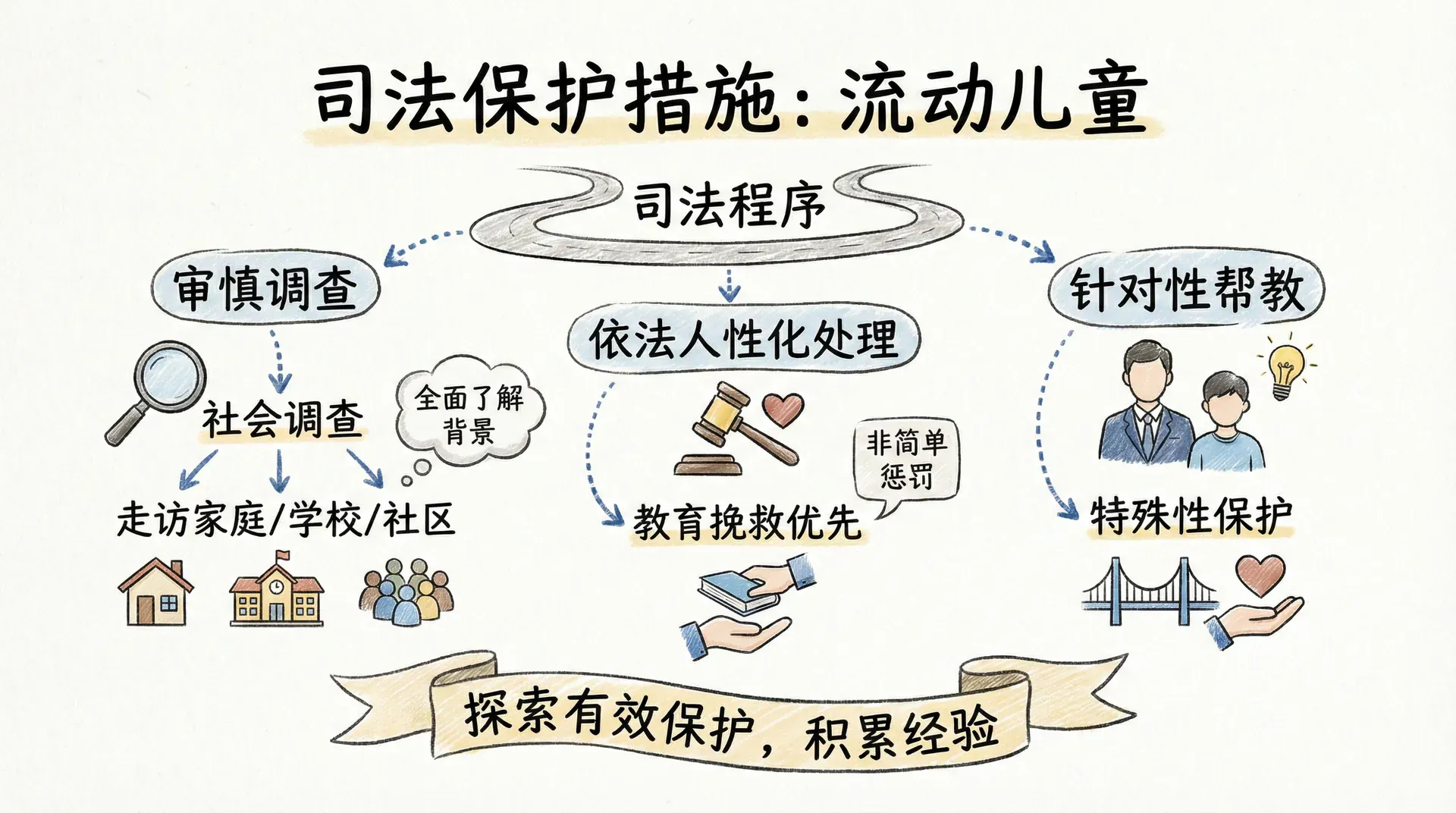

面对流动儿童犯罪问题,司法机关不能简单地一判了之,而应深入分析成因,在依法处理的同时,探索更有效的保护和帮教措施。流动儿童的特殊性要求司法程序更加审慎,处理方式更加人性化,帮教措施更加有针对性。近年来,各地司法机关在这方面进行了积极探索,积累了一些经验。

从保护优先原则出发,司法机关在办理流动儿童案件时,格外注重调查其成长背景和犯罪原因。社会调查制度得到充分运用,通过走访家庭、学校、社区,全面了解涉案青少年的生活状况、成长经历、性格特点,为量刑和帮教提供依据。很多案件中,司法人员发现涉案流动儿童本质上并不坏,只是因为缺乏关爱、疏于管教、环境不良而误入歧途,这种情况下更应该教育挽救而不是简单惩罚。

异地协作机制

流动儿童犯罪案件的突出特点是跨地域性。孩子在甲地犯罪,户籍在乙地,父母可能在丙地打工,案件的办理涉及多个地方的司法机关、行政部门和社会组织。缺乏有效协作,就难以实现全面保护和有效帮教。

异地协作机制的建立势在必行。最高人民检察院、公安部等部门多次发文,要求加强跨地域协作,建立信息共享、调查协助、帮教衔接等机制。一些地方在实践中探索出有效做法。

案件办理过程中的协作至关重要。流动儿童在流入地犯罪后,如果被采取强制措施,需要合适成年人到场。但父母可能在外地,无法及时赶到,一些地方建立了合适成年人库,由志愿者、社工等承担临时监护职责,保证讯问程序合法进行。同时,及时通知户籍地和父母所在地的相关部门,请求协助调查家庭情况。

上海市检察机关与安徽、江苏等劳务输出大省建立协作机制,通过网络平台实现信息快速传递,请求协助调查的函件当天就能送达,大大提高了工作效率。

社会调查的跨地域协作也在推进。检察机关需要了解涉案青少年的成长环境、家庭情况、社会关系,这些信息往往在户籍地。通过协作机制,请求户籍地的司法机关、司法社工开展调查,收集第一手资料。一些地方还尝试视频调查,通过网络视频连线,与涉案青少年的老家亲属、老师、邻居交流,了解情况。

帮教措施的衔接是协作的重点。流动儿童被判处非监禁刑或附条件不起诉后,需要在一定时期内接受帮教和监管。如果孩子继续在流入地生活,帮教工作由流入地负责;如果孩子返回户籍地,就需要将帮教任务移交给户籍地。这个移交过程必须无缝衔接,不能出现真空期,否则帮教效果大打折扣。

浙江省建立了统一的未成年人帮教信息平台,涉案青少年无论在省内哪个地方,其基本信息、案件情况、帮教方案都录入系统。青少年跨地域流动时,帮教责任也随之转移,新的责任单位可以通过系统了解全部背景,保证帮教的连续性。

记录封存制度的跨地域落实同样需要协作。按照法律规定,未成年人犯罪记录应当封存,不得向外界提供。但流动儿童的犯罪记录可能在流入地,升学就业却可能在户籍地或其他地方,如何保证记录封存的有效性?一些地方建立了异地查询限制机制,任何单位和个人查询犯罪记录,必须经过严格审批,未经法定程序不得向流入地、流出地相互通报未成年人犯罪信息。

资源的跨地域整合也在探索中。流入地可能有较好的教育资源、心理咨询资源,户籍地可能有亲情资源、社区资源,如何整合这些资源为涉案青少年服务?一些地方尝试建立帮教资源库,通过网络平台连接各地的社工、心理咨询师、志愿者、爱心企业,根据涉案青少年的需要提供针对性服务,不受地域限制。

社会救助保障

很多流动儿童之所以偏离正轨,根本原因在于家庭陷入困境,缺乏基本生活保障和发展机会。单纯的司法处理不能解决这些深层次问题,必须结合社会救助,为孩子和家庭提供必要支持,才能真正预防再犯。

经济救助是基础。对于特别困难的流动家庭,民政部门可以提供临时救助、低保等帮扶,保证基本生活。一些地方还设立了专项基金,资助失学的流动儿童重返校园,或者为辍学青少年提供职业培训机会。北京市检察机关联合慈善组织,为几十名涉案流动儿童支付了学费和生活费,帮助他们继续学业。

教育救助是关键。保证流动儿童接受完整的义务教育,是预防犯罪的治本之策。教育部门应当简化流动儿童入学手续,取消不合理限制,保障平等受教育权。对于已经辍学的涉案青少年,司法机关要协调教育部门,安排其重新入学或接受职业教育。一些地方建立了专门的工读学校,接收有严重不良行为的青少年,提供文化教育和劳动技能培训,帮助他们重新走上正轨。

《义务教育法》第十二条规定:“适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年,在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的,当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件”。

落实这一规定,需要各地政府增加教育投入,扩大学位供给。

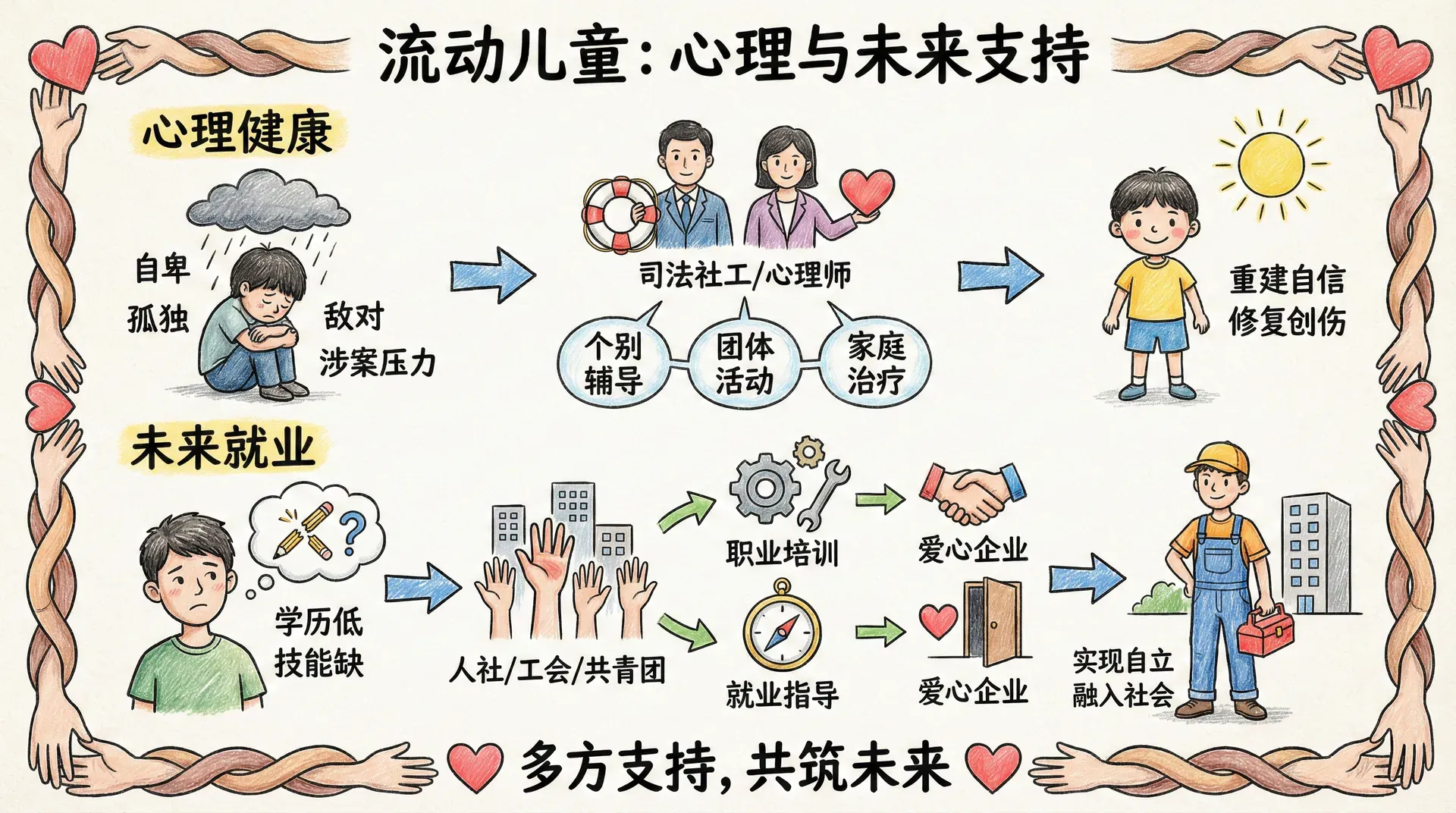

心理救助不可或缺。流动儿童普遍存在心理问题,自卑、孤独、敌对情绪较为明显。涉案后,又面临刑事追究的压力,心理状况更加脆弱。司法社工、心理咨询师应当及时介入,开展心理疏导和危机干预。通过个别辅导、团体活动、家庭治疗等方式,帮助孩子们调整心态,修复心理创伤,重建自信心。

就业帮扶是长远之计。达到就业年龄的涉案青少年,需要通过就业实现自立和融入社会。但他们往往学历低、技能缺,就业困难。人社部门、工会、共青团等应当提供职业培训和就业指导,帮助他们掌握一技之长。一些爱心企业愿意接收有犯罪记录的青少年,给他们改过自新的机会,这种做法值得鼓励和推广。

广东省东莞市创新开展“流动青少年成长护航行动”,整合政府、企业、社会组织资源,为涉案流动儿童提供“菜单式”服务。根据个体需要,可以选择经济援助、教育辅导、心理咨询、职业培训、就业推荐等不同服务。三年来,该项目服务了200多名涉案青少年,再犯率控制在5%以下,远低于平均水平。

社会救助保障需要多部门协作,形成合力。司法机关应当发挥牵头作用,协调民政、教育、人社、共青团、妇联等部门,共同为流动儿童编织保护网。

亲职教育也是重要内容。很多流动儿童家长缺乏教育理念和方法,导致家庭教育失败。司法机关在办案过程中,可以责令或建议家长参加亲职教育,学习如何与孩子沟通、如何进行家庭教育、如何处理亲子冲突。通过专业培训,提升家长的监护能力,改善家庭环境,从源头上预防再犯。

社区矫正和安置帮教需要特别关注流动性问题。流动儿童家庭可能随时搬迁,给矫正工作带来困难。一些地方要求涉案青少年及其家长报告行踪变化,及时移交矫正关系。同时,运用信息化手段,通过手机定位、视频报到等方式,加强对流动青少年的监管,防止脱管失控。

法律援助制度应当充分惠及流动儿童。由于经济困难和信息不对称,很多流动家庭不了解也无力聘请律师。司法行政部门应当主动作为,为涉案流动儿童指派法律援助律师,保障其诉讼权利。律师不仅要提供法律帮助,还应当关注孩子的权益保护,向司法机关提出从宽处理、落实保护措施的建议。

政策倡导和制度完善是根本。流动儿童问题的解决,最终要靠户籍制度改革、教育资源均衡配置、社会保障全覆盖等系统性制度建设。司法机关在办案中发现的普遍性问题,应当向相关部门提出检察建议、司法建议,推动政策完善。一些地方检察院就流动儿童入学难、社区环境差等问题,向教育局、城管部门发出检察建议,督促其履行职责,收到良好效果。

流动儿童群体的存在,是中国城镇化进程中必然出现的现象。这些孩子不应当成为制度的牺牲品和社会的弃儿。司法保护只是最后一道防线,更重要的是全社会共同努力,破除制度障碍,提供平等机会,让他们能够健康成长,融入城市生活,成为建设国家的有用之才。只有这样,才能真正实现对流动儿童的全面保护,也才能促进社会公平正义和长治久安。