情绪调节的心理建构理论

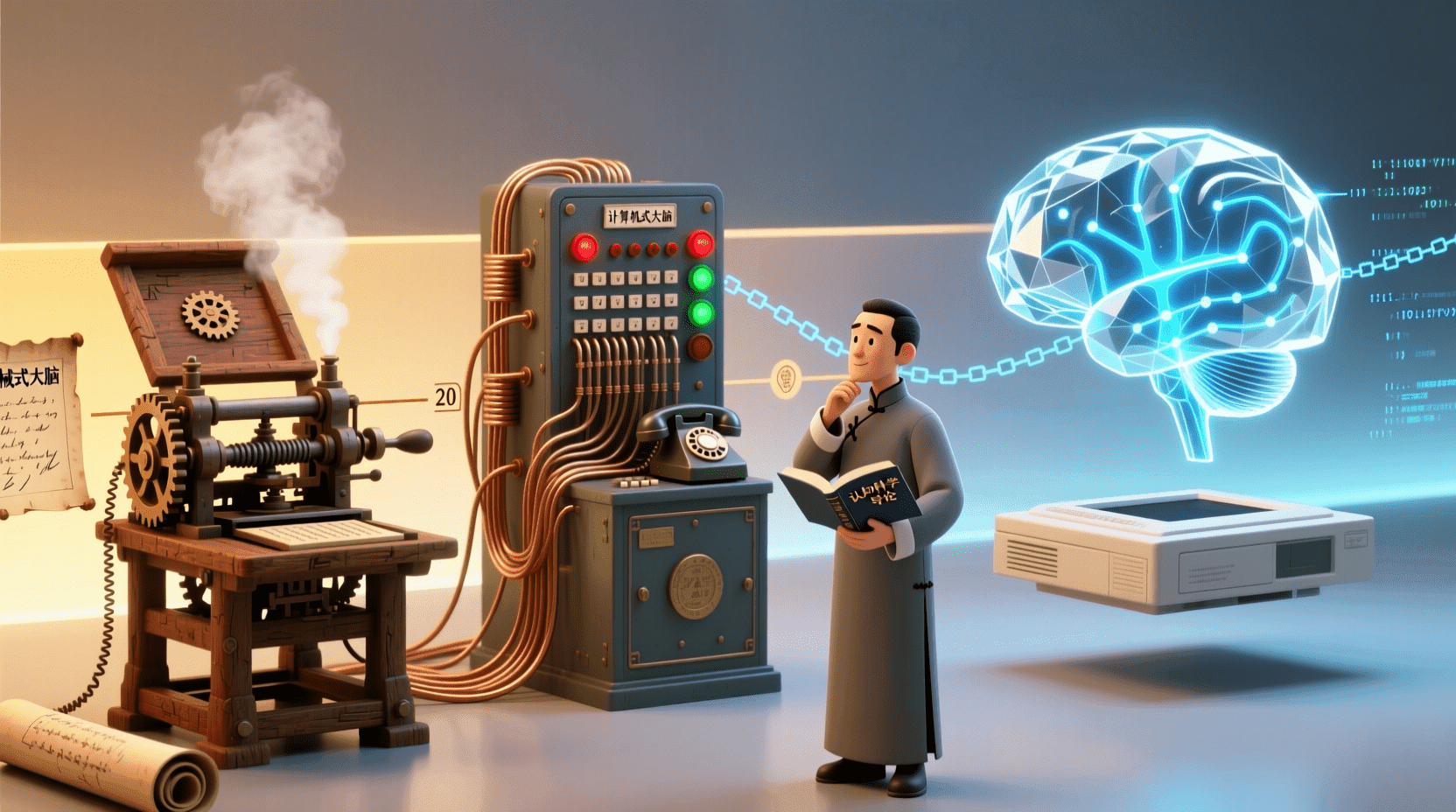

从机器隐喻到心理建构

几个世纪以来,大脑的隐喻不断演变:从印刷机到电话交换机,再到计算机。这些机器隐喻的共同假设是大脑由功能独立的模块组成,各司其职,互不干扰,就像可拆卸的机器零件。

传统心理学沿用这一思路:大脑某个区域的心理过程甲引发另一区域的心理过程乙。在情绪调节研究中,学者们认为恐惧由特定部位产生(皮层下的边缘系统或旁边缘皮层),然后被其他部位的执行功能调节(前额叶皮层)。

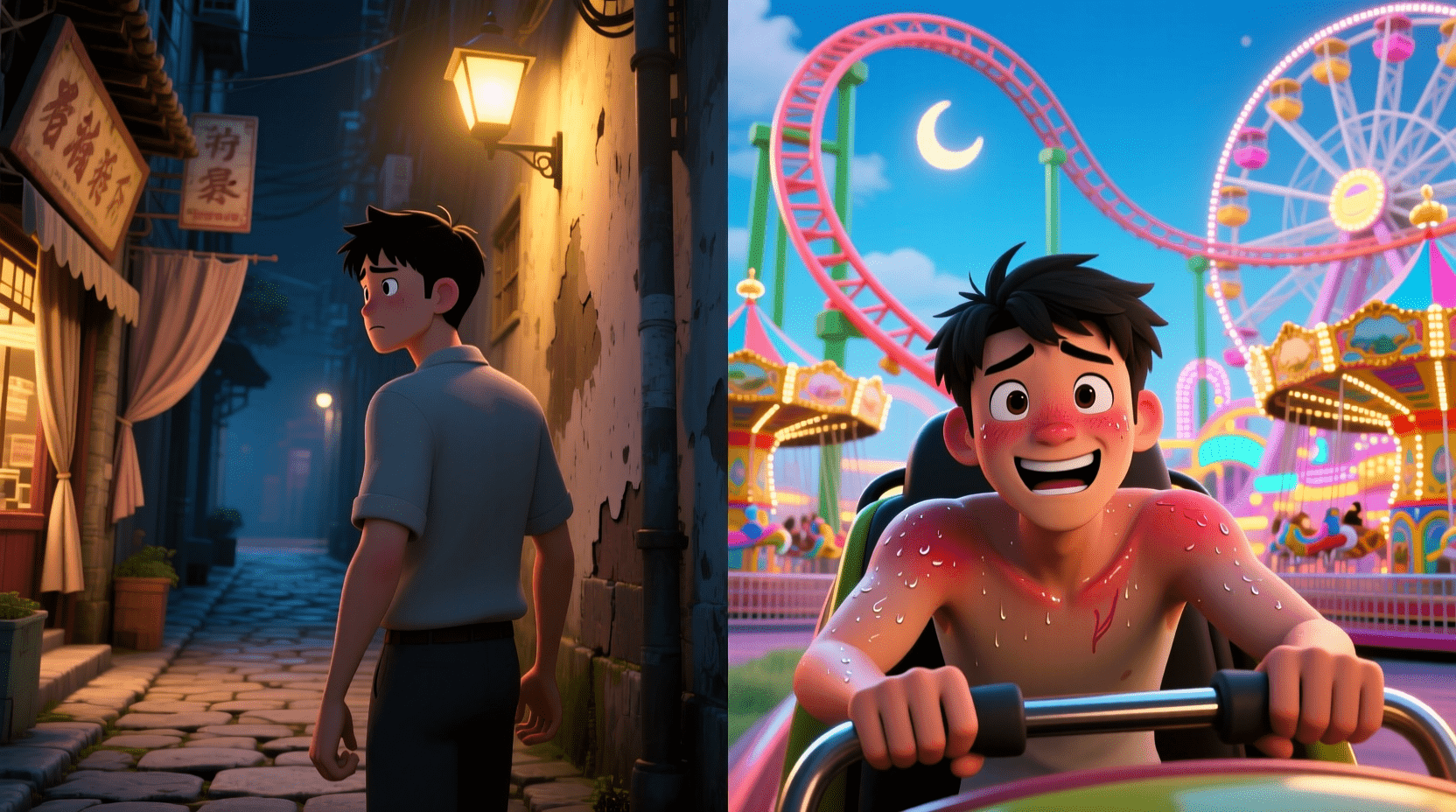

过程模型清晰展现了这种分离观点。山林小道上,一只黄蜂突然在头顶盘旋,触发恐惧反应。此时你压制逃跑冲动,转移注意力观察路边的石头或树木——这就是调节。调节也可能在情绪产生前发生:进山前告诉自己黄蜂是自然的一部分,它们为花朵授粉、酿造蜂蜜。核心观点是:情绪和调节是两个分离的过程。

传统观点认为,情绪和情绪调节是大脑中两个独立的心理过程,就像机器中不同的零件各司其职。

心理建构的新视角

越来越多的科学家开始质疑机器隐喻的合理性。即便在感觉皮层,模块化假设也受到强烈质疑。我们需要新的隐喻来理解大脑和心智:分子由原子构成,室内乐由多种乐器共同演奏,菜肴由丰富食材烹制。这些隐喻源于一个深刻的观察:清醒的每时每刻,大脑接收来自外部世界的感觉输入(光线、声音、气味)和身体内部的感觉信号,然后运用储存在联合皮层、感觉神经元和皮层下区域的过去经验(概念、记忆、联想、信念、预测),赋予这些感觉输入以意义。

这个意义建构过程,我们称之为情境概念化。情境概念化最初就像一个预测:预测感觉输入代表什么对象或事件,哪些属性值得关注,应该采取什么行动,以及这会带来什么样的身体代谢后果(情感变化)。大脑的结构可以理解为一个情境概念化生成器,它产生的每一个大脑状态都对应着一个独特的心理状态,某一次具体的恐惧体验或某一次具体的调节行为。

每个大脑状态、每个情境概念化,都可以用更基础的核心系统(那些“食材”)来理解。这些核心系统既可以在心理层面描述,也可以在大脑网络层面刻画。它们是描述大脑状态的各个侧面或核心系统,作为心智的基本“食材”,对情绪的产生和情绪调节都是必需的,但又不专门服务于它们,就像面粉和盐对面包必需但不专属于面包。

当大脑从一个状态过渡到另一个状态时,心理状态也随之起伏变化,人们会给这些不同的状态起上特定的名字。我们把这种观点称为心理建构论。从建构论的角度看,情绪不是由专门机制产生的独特心理状态,也不需要另一套专门的调节机制来修正。相反,情绪的出现和调节的发生,都是一个持续进行、不断修正的建构过程的结果,这个过程让感觉输入变得有意义。每一个心理状态,包括调节前后的情绪,都是一个情境概念化,由执行感觉、概念、注意和行动功能的神经元集合建构而成。

从心理建构的视角看,情绪和情绪调节并不是两个分离的过程,而是大脑持续进行的意义建构过程中的不同阶段。

赋予感觉输入以意义

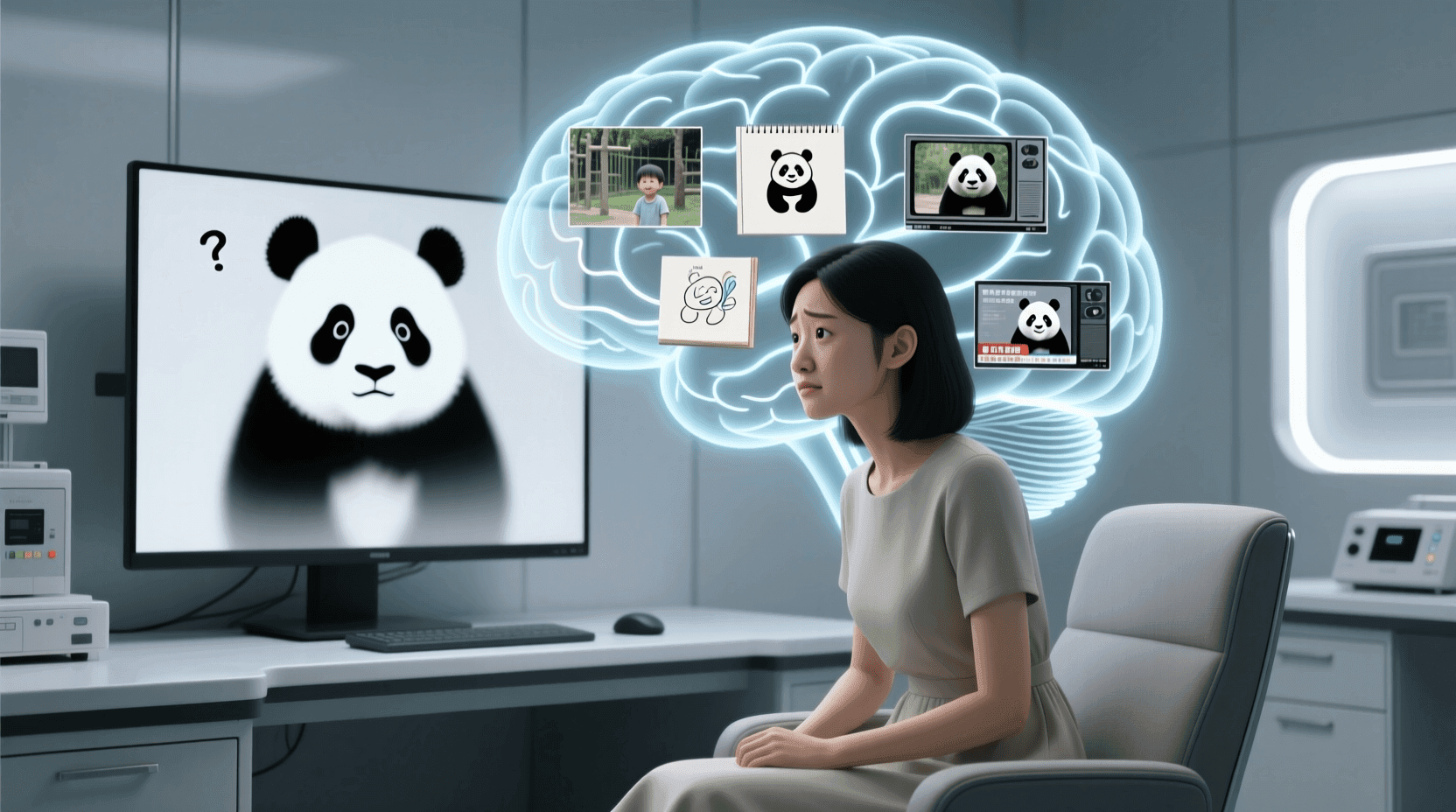

通过一个实验来说明大脑怎样赋予感觉输入以意义。比如你第一次看到一张模糊的黑白图像,很难识别其中的物体,就是所谓的“体验性失明”。但如果有人告诉你图中有一只大熊猫,或者先给你看清晰的熊猫照片,再回头看那幅模糊图,你很可能立刻“看见”了熊猫。大脑用储存的经验,让原先毫无意义的视觉变得有意义。

这个过程是自动且不可逆的,一旦看到熊猫,很难回到没看到之前的体验。我们无法觉察大脑是如何整合知识,只能通过实验推断其运作。当你认出了熊猫,大脑还会自动补充细节,比如毛发的触感、竹林的气息,甚至心情的变化。这种推断和模拟能力,是人能适应和行动的基础。

大脑不仅在判断“这是什么”,还在预测“我该怎么做”、“会有怎样的感觉”。比如,有人看到熊猫觉得安心愉快,也有人因为过往经历反而紧张,这表现为不同的生理变化。这些反应是大脑预测身体应对情境所致。

大脑整合过去经验和当下感觉,不只是识别外界,也在预测行动和情感反应。

为感觉赋予意义的同时,大脑会自动构建某种身体状态,形成情感基调。和视觉一样,大脑也会用经验为内部身体感觉赋义,并同步整合为统一的知觉瞬间,通常不经意,持续且自动发生。

你体验到是感知还是情绪,很大程度取决于注意力。如果你关注外部视觉,体验是“看见熊猫”;如果关注身体感觉,更可能体验到宁静或紧张等情绪。

为什么同样看熊猫,有人觉得平静,有人感到害怕?这取决于各自的经验和记忆。过去的经历塑造了我们对现在感觉的解释和体验方式。学习和训练可以改变这种“体验习惯”,人为地丰富或调整相关经历,也能改变以后感受和情绪建构的方式。

什么是情境概念化

在之前的研究中,我们主要关注意义建构过程如何作为情绪的心理建构,涉及为高度依赖情境的内部身体感觉创建情境概念化。但实际上,情境概念化的概念意味着人们同时在为内部和外部感觉赋予意义,从而创造一个统一的意识场。

概念知识分布在大脑的各个感知和行动系统中,以模拟器的形式存在,这些模拟器能够重现通过经验捕捉到的情境中的感觉、行动、情感和其他元素。从这个角度看,知识不仅对离线的思考和想象中的认知至关重要(重现或模拟不在场的情境),也对感知来自世界的外部感觉和来自身体的内部感觉至关重要(在这种情况下,知识与涌入的感觉输入融合——这种融合之所以能无缝发生,是因为知识以与感觉相同的格式或“语言”存储和表征)。这两者都参与预测和指导一个人的行动。从这个意义上说,概念知识是能动的。

回到前面大熊猫的实验。当大脑在观看大熊猫图像时将身体感觉放在前景,你可能会将那一刻体验为一种情绪;当注意力集中在视觉感觉上时,你可能只是将其体验为对大熊猫的感知。在每种情况下,视觉输入都是相同的——不同的是情境概念化。

情境概念化可以理解为一种归类行为,是我们大脑将感觉输入与过往经验中的类别知识相结合,赋予当前感受以意义的过程。比如恐惧、愤怒等类别,各自都有各种具体的情境概念化。理解情境概念化,关键在于明白归类和概念的作用。

归类不仅仅发生在我们主动分类物体时,而是贯穿全部认知活动,包括情绪和情绪调节。大脑以类别组织知识,用记忆中的概念解释新的感觉。一个概念其实是跨越多个类似经历后积累的经验总结。

比如“大熊猫”这个概念,包含了许多过往关于大熊猫的视觉、声音、属性(如黑白相间、毛茸茸)、场景(竹林、动物园)、行为(攀爬、吃竹子)等方面的信息。人的经验持续扩展和丰富这些概念。更复杂的场景或事件概念(比如动物园看熊猫、喜欢大熊猫)也是这样逐步构建出来的。概念同样包含内部状态(兴奋、平静)以及它们之间的关系。

概念不仅仅局限于物体,也包括情境、行为、内部状态和它们的关系,是我们理解世界的工具。

大量研究表明,概念知识(或称概念化)在大脑的多种模态系统中涌现,每种模态存储该类别相关的信息,能在没有实际对象时也激活。比如处理生物和非生物、自己与他人等不同事物时,涉及不同的脑区和特征。

单个类别实例(如一只熊猫)并不是孤立编码的,而是和其他情境、感官、行为、语言等体验联系在一起。之后,当我们遇到新的相关信息,大脑会整合当下的感觉和记忆中的概念,快速建构出新的情境概念化,以解释和预测新情景。

这一过程非常迅速且自动进行;只需想象一只熊猫,你的大脑会立刻模拟出熊猫的视觉、声音、气味,准备可能的动作(靠近、触摸、观察等)。如果需要认出、思考或谈论熊猫,这种模拟也会激活。

概念一旦形成,就会主导我们的认知和感知过程。我们每次体验新的感觉输入时,都是借助过去的经验不断归类世界中的事物、事件和状态。情境概念化本质上是多个处理流并行工作,把当前的信息自动分配到合适的类别,并整合成更大的整体理解。

这种动态整合不仅帮助我们识别和理解事物,也让我们对即将发生什么、如何行动等做出预测。从具身认知来看,情境概念化整合了目标、行动和状态的建构,也就是说,我们对熊猫的体验不仅仅是“看到熊猫”,更包括“想去接触”“觉得愉快”甚至“准备采取某种行动”。大熊猫的概念,不只是知觉,更能影响我们对接下来的判断和行为。

情绪作为情境概念化

以往对情境概念化的研究,主要关注大脑如何用模态系统(感知、动作、内部状态)来表征具体物体及其互动。我们进一步把这套理念用于情绪和更广泛的心理状态,本文主要讨论情绪。

我们的核心观点是:情绪本质上也是情境概念化——大脑将当前内外感觉与过往经验归类、整合,赋予其“情绪”意义。例如,“恐惧”这一概念,来源于多次被情绪词标注的经验,每次标签都强化了对相应状态和情境的认知与模拟。由于情绪是抽象的,语言和社会互动帮助我们在不同具体情境中学会提取和归纳类别知识。

同样的身体感受和行为(如心跳加速、出汗),只有在特定情境和大脑已有的概念知识作用下,才会被理解为某种情绪(比如“害怕”)。这意味着,情绪体验不是由某个固定的生理或行为反应直接决定的,而更多是我们用概念知识对当下感受的解释与归类。不同场景下,“恐惧”可以表现出完全不同的组合和内容,每个情绪实例其实是整个大脑状态(或状态序列)的独特建构。

情绪不是固定不变的,同一生理反应在不同情境和解释下可被归为不同情绪。

从这个观点看,情绪不是简单的生理反应或行为,而是当它们被整合进具体情境后,由概念知识赋予了新的意义和功能(如沟通、行动指导等)。情绪类别知识自身不会直接引发情绪,而是在建构过程中,对身体感受和行为赋予独特作用,绑定到现实事件。

情绪的发生依据大脑分布式网络状态的概率性转变,而非一条固定流程。每次情绪实例其实都是独特的情境概念化与脑状态建构。

情绪是大脑状态的概率性转变,而不是刻板的机械过程。每个情绪实例都是具体情境下的建构。

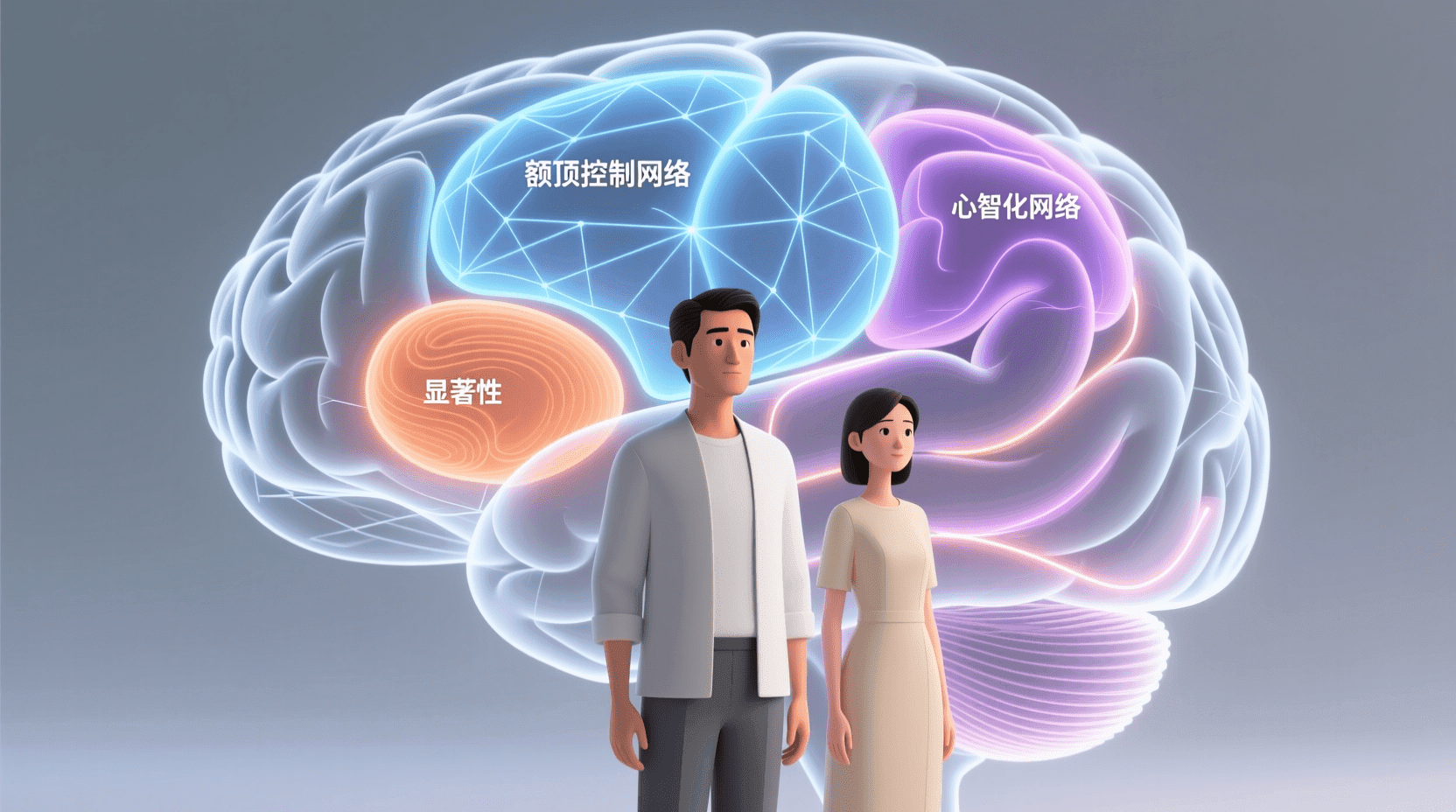

我们认为每个情绪实例可拆解为更通用、更基础的心理“操作”与其交互,这些像是描述大脑状态的“基本成分”。这些成分并不是各自孤立、模块化地运作,而是动态整合,支持我们对情绪和心理状态的多维建模,也为理解情绪、情绪调节等现象提供了统一的机制框架。

情绪调节作为情境概念化的转变

既然情绪是植根于大脑模态系统的情境概念化,那么从一个情境概念化转变到另一个就会增强、减弱或改变支撑行动和感受的自主神经和内分泌反应。我们提出,情境概念化框架为情绪调节提供了一个在不同分析层次上支撑过程模型的解释,这有可能激发新的科学研究和实际应用。

我们的假设是,情绪调节的各个阶段通常描述的是两个连续的情境概念化之间的差异,而不是可以通过一系列线性因果联系串联在一起的个别过程,在这些联系中,大脑中的认知系统调节分离的、解剖学上不同的情感或情绪系统。情绪调节策略描述了从一个心理状态到另一个心理状态的变化,但这些变化本身可以分解为更基本的侧面(创建情境概念化的心理操作及其相关网络)。

因此,过程模型可以被认为提供了情绪调节期间发生的事情的更抽象描述,而实现情境概念化的核心系统是一种更机械的方法,产生重新评估、分心、压抑和其他情绪调节实例。

这种分析层次之间的区分映射到马尔描述的三个分析层次,包括:计算层次,描述手头的现象(系统试图解决什么问题?将输入转换为输出时的目标是什么?);算法层次,描述如何实现从输入到输出的转换(系统如何做它所做的?系统使用什么表征?什么过程作用于这些表征?);以及实现或物理层次(系统如何物理实现?)。

我们的假设是,过程模型强调情境选择、情境修改等,在马尔的计算层次上描述情绪调节,而我们的情境概念化解释在马尔的算法和实现层次上描述情绪调节。过程模型中讨论的每一类调节策略都可以被理解为从更基本的领域通用核心系统建构的情境概念化。人脑用于情绪的成分性、建构论功能架构也是创建情绪调节实例的架构。

情境选择与预测

情境选择本质上是大脑利用已有知识建构情境概念化,预测和模拟未来事件。心智化网络通过整合经验,帮助我们预想不同情境和其潜在结果,从而影响决策(如是否在草地或公园小径上散步)。这种模拟受到当前状态和认知资源等多因素影响,决定了模拟的详尽程度并最终影响行为选择。情绪调节中的情境选择复杂且动态,我们强调未来应关注其多模态整合机制。

情境修改与行动

情境概念化提供的预测和推断能力也允许情境修改(它们为感知者提供预测当下什么行动将促进未来心理状态变化的能力;用树枝作为武器来驱赶野狗)。情境概念化方法引起人们注意促进或妨碍采取行动来修改外部环境以改变其情绪影响的基础过程。

因为在情境修改期间情境已经就位,个体正在利用关于情境概念化中存在的特定侧面的先前知识来修改情境本身。当个体专注于附近的树枝以驱赶野狗避免被咬时,他或她现在推断树枝可以被用作武器,因为它可以像棒球棒或苍蝇拍一样被操纵(关于使用球棒击打物体的先前知识正在情境概念化中被动态应用)。通过这种方式,用于解释环境的情境概念化随着其多模态侧面的变化而动态转变(提高的唤醒和对环境的过度关注),这指导行动。

认知改变与反应调节

认知改变(如将野狗看作宠物而不是威胁)和反应调节(如选择前行或逃跑)本质上是大脑在不同情境概念化间的自然转换,对行为和感受进行预测和调整。这些过程并不专属于情绪调节,而是每种心理状态建构所共有,只是在有调节目标时我们会更有意识地操作它们。

情绪调节其实是我们有意识地切换大脑对情境的概念化,而不是一个独立的过程。

同样的生理和行为信号,通过不同的情境概念化可以产生完全不同的情绪体验(如“心跳加快”可理解为恐惧也可理解为兴奋)。因此,调节其实就是通过激活不同的概念知识改变我们对身体和行为的解释,从而影响实际体验。

解构情绪也是一种调节

情境概念化框架还指出:通过“解构”情绪、撤销其情境概念化,也是调节的一种。当我们把不愉快的生理感觉重新理解为普通疲劳,而非悲伤等情绪,其影响力会减弱。

这种能力常常需要有意识的练习和训练,比如冥想等方法,可以帮助我们学会不自动贴标签,而是关注感受本身。部分实证研究发现,像“第三人称视角”这样简单的观察方式,能显著改变大脑活动,并可能让情绪逐渐失去强烈的主观色彩,如果多次应用,这种解构过程未来甚至可以自动发生。

心理治疗与概念系统修改

最后,心理治疗——特别是认知行为疗法方法——可以被理解为帮助来访者建构新的情境概念化(从而修改他们的概念系统),从而减少他们物理反应的强度,或者更好地校准这些反应的建构意义以适应手头的情境。认知行为疗法干预似乎也为何时使用这些替代情境概念化提供了训练。

心理治疗过程可以被认为是创建一个新的学习神经集合群体(对于相同的情绪类别,或对于新类别),这些神经集合可用于为相同的感觉创建新的或不同的情绪意义,或者修改这些感觉(特别是与身体相关的那些)。那么,心理治疗发生的情绪变化可能源于概念系统的变化,或者如何使用概念知识来建构作为情绪的情境概念化的变化。

心理病理学中的情境概念化失调

从情境概念化框架看,心理病理可能源于两类问题。首先,我们假设某些类型的心理病理(精神分裂症、自闭症谱系障碍)和神经退行性疾病(额颞叶痴呆)中的情绪缺陷,源于大脑情境概念化结构架构的损伤,这使得为构成正常心理状态的感觉输入建构意义变得困难。

也许白质连接的缺陷,自闭症中看到的那些,会损害建构和使用支撑情境概念化的分布式概念结构的能力。类似地,自闭症与在皮层发育的最后阶段在旁边缘区域发展的连接缺陷有关,特别是在皮层的颗粒上层内。这些层主要包含对于同步构建正常情境概念化所负责的分布式神经集合至关重要的皮层-皮层连接。

概念化的僵化与失调

除了结构方面的考虑,心理病理还可能源于根深蒂固的概念化,这些概念化过于仪式化,不够情境特定。情绪概念词汇或内容的缺陷(也许是由于糟糕的社会化),或者访问和使用这些知识的问题(也许与长期记忆或执行功能的问题有关),可能导致无法使用情境概念化来调节自主神经(因此是情感)反应性,如述情障碍中的情况,或者可能产生不恰当或仪式化的情境概念化。

只要对情境概念化的重复处理省略了情境细节,而只关注一般的抽象主题,就会形成慢性情绪反应,在太多情境中不恰当地运作。设想一个情境概念化在小学数学测试中表现不佳时形成了与羞耻相关的概念。随后,如果注意力过多地集中在与表现不佳相关的羞耻上,而省略了与小学数学课相关的情境细节,就可能形成一种去情境化的、与智力表现不佳相关的羞耻,不恰当地弥漫在体验中。

心理病理也可能源于形成的情境概念化与即时情境校准不良,导致失调的自主神经反应和效率较低的行动。只要情境概念化是感知、概念、内感受和行动过程的学习集合,各种类型的心理障碍可能表现为特定情绪的障碍(创伤后应激障碍作为恐惧障碍),因为一个人的学习历史创造了某些情境概念化的“概念习惯”或规律性,导致某种身体状态变化、该状态的中枢表征和意义的某种固着,无论即时情境如何都会出现(即使没有实际威胁存在时也是如此)。

当情境概念化变得过于僵化,不再适应具体情境时,就可能导致心理障碍。这就像用同一个模板去理解所有不同的情境。

内部导向与抑郁

更一般地说,当来自身体的感觉被过度个人化,并且由于情境概念化的建构方式而被不准确地解释为自我评价时,心理病理也可能发生。即使过度依赖这样的概念知识(将内感受线索概念化为心理的而不是身体的)也会导致心理病理,并可能有助于解释某些障碍(如抑郁和焦虑)中的性别差异。

当情境概念化过于内部驱动(来自身体和先前经验)而不充分整合外部感觉输入时,也可能出现问题,如抑郁症中的情况。前扣带皮层的膝下部分(布罗德曼区域二五),这是调节体内平衡和其他自主神经功能的重要皮层部位,似乎通过与腹内侧前额叶皮层的布罗德曼区域一零的连接,使心智化网络处于持续参与的状态;这个区域是心智化网络核心的一部分,是一系列现象的枢纽,包括与体内平衡和异质平衡相关的现象(主观情绪体验、自主神经和神经内分泌功能、奖赏、疼痛)、社会认知和自我相关性,以及记忆相关现象(记忆、走神等)。

这是一个允许脑干自主神经功能由关于过去、现在和未来结果的概念信息引导的区域,对于创造情感意义很重要。区域二五和区域一零之间的这种连接使抑郁的人被锁定在“自己的头脑内部”,遭受着以全面消耗的自我关注为特征的持续痛苦状态,这会麻痹他们。对连接这两个区域的白质束的深部脑刺激实际上释放了心智化网络,使人们能够体验到缓解并更多地关注世界中的事件。

从这项研究中,很容易假设过度内部聚焦的情境概念化可能发生,因为一个人拥有一个非常反应性的自主神经系统,产生需要概念化的频繁而强烈的内部感觉,或者因为有限的执行控制资源。此外,在社会文化规范方面与情境校准不良的概念化(这可能以各种方式发生)可能产生在特定文化情境中无效的行动。

核心网络与跨诊断视角

理解情绪调节和心理障碍,需要关注大脑中的几个核心网络,包括“显著性”网络、“额顶控制”网络和“心智化”网络。这些网络的功能失调可能导致各种心理障碍,不只是简单的某种情绪问题。例如,创伤后应激障碍其实是多种网络失衡的结果,而不是单纯恐惧回路的问题。

心理障碍的本质,或许是大脑核心网络出错,使我们难以正常构建和调整情境概念。

相比传统只关注情绪类别的做法,情境概念化为理解不同心理障碍提供了更广阔的框架。许多障碍往往共享生物和心理机制,并非清楚分界的“自然类别”。

情绪调节的全新理解

情境概念化是大脑调节内部状态、创造感受和行动倾向的核心方式。本质上,情绪与情绪调节其实是同一个意义建构过程的不同阶段。我们所说的“调节”,就是大脑持续用概念去解释和修饰身体变化。

比如见到大熊猫时的宁静,或见到野狗时的惊恐,这些感受都是大脑概念系统动态建构出来的。只要我们的意义建构方式有所调整,情绪本身也会随之改变。

情绪调节不是压抑,而是通过改变理解角度、转变意义建构流程,让情绪发生转变。