夫妻关系中的情绪调节

夫妻情绪调节是心理学研究的重要领域。当夫妻因日常琐事发生争执时,如何处理彼此的情绪?选择理性沟通还是任由情绪爆发?这种亲密关系中的情绪管理,正是夫妻情绪调节研究的核心内容。

夫妻情绪调节不仅是两个人各自管理情绪,更是一种相互影响、相互调节的动态过程。

与个人情绪调节相比,夫妻情绪调节具有更高的生态效度。在真实的亲密关系中,情绪调节策略呈现丰富多样性,伴侣间复杂的情绪表达和调节过程为我们研究情绪调节的动态特性提供了重要机会。

情绪调节的社会性质

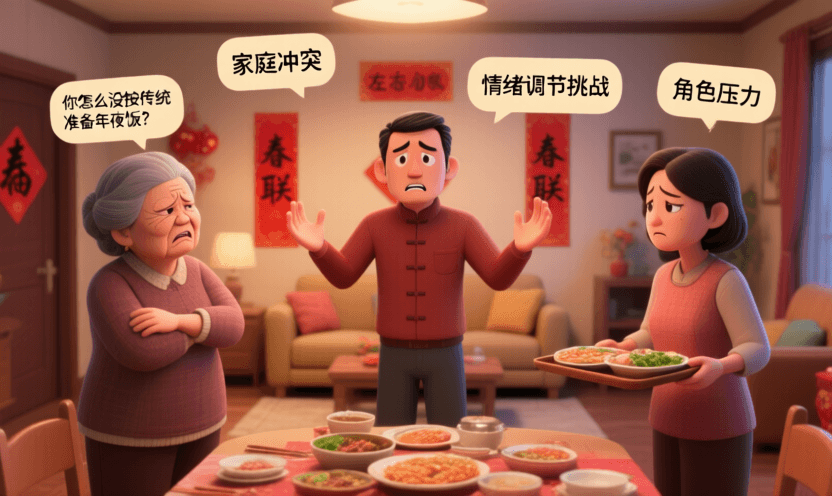

情绪调节具有深刻的社会性质。一个中国家庭准备春节聚餐时,婆婆因媳妇没有按传统方式准备年夜饭而生气,丈夫夹在中间左右为难。此时情绪调节不再是个人行为,而是整个家庭系统共同面对的挑战。

人类大多数情绪都发生在社会情境中,他人是我们情绪的主要刺激源和表达对象。研究发现,高达98%的情绪调节事件都发生在社会情境中。从功能主义角度看,情绪调节是促进社会凝聚力的关键要素。

在中国传统文化中,“家和万事兴”体现了情绪调节在家庭关系中的重要性。当夫妻能够协调彼此情绪时,就能共同面对生活挑战,正如古语“夫妻同心,其利断金”。

尽管情绪调节具有深刻的社会性质,但情绪调节研究很少在社会情境中进行。自2001年以来,只有不到12%的研究在他人在场情况下评估情绪调节。个体情绪调节研究虽有优势,但不适合研究情绪调节的动态、人际方面。

中国文化中“修身齐家治国平天下”体现了从个人修养到家庭和谐,再到社会稳定的层次递进关系。夫妻关系作为家庭核心,其情绪调节能力直接影响整个家庭乃至社会的稳定。

夫妻关系是最小的社会单位,为建立嵌入社会的情绪调节科学提供了重要起点。绝大多数成年人都至少经历过一次婚姻或长期亲密关系,这使夫妻关系成为研究情绪调节的重要窗口。

定义特征

情绪调节有多种定义方式。由于该领域大多数理论和研究专注个体,流行定义反映了这种偏见。格罗斯将情绪调节定义为“个体影响他们拥有哪些情绪、何时拥有这些情绪以及如何体验和表达这些情绪的过程”。这种定义可修改为“个体和夫妻”,但能否涵盖所有情况取决于我们是否认为夫妻情绪调节可通过总结两个相关个体的调节活动完全捕捉,还是存在只有在夫妻情境中才能找到的情绪调节涌现特性。

情绪调节在个体和夫妻层面有共同方面:都可是显性(努力的)或隐性(自动的),也可成功或不成功。在这两种情况下,都难以确定情绪反应性在哪里结束,情绪调节在哪里开始。然而,夫妻情绪调节具有许多与个体截然不同的特征。

动态性和迭代性

个体情绪调节相对简单:一个人面临情绪挑战,选择调节策略,成功调节后完成任务。

夫妻情绪调节则复杂得多:涉及两个参与者,每人都必须对自己和伴侣的情绪状态做出反应。例如,一对夫妇讨论丈夫即将进行的手术,丈夫恐惧,妻子悲伤担忧。从这种状态到双方都感到安慰,需要复杂的互动过程。

夫妻调节中总有两个行动者,每人都有自己的情绪动机和敏感点。随着伴侣表达和调节情绪、回应彼此的调节尝试,情绪环境不断变化,形成高度动态和迭代的情绪序列。

双向性

个体情绪调节通常专注于减少负面情绪。而在夫妻关系中,经常需要放大情绪强度,使其在互动中更清晰显现。从母亲与婴儿交流时的夸张情绪表达,到求偶时程式化的爱情表达,都体现了这一点。

在夫妻治疗中,一个伴侣(通常是女性)希望另一个伴侣(通常是男性)上调情绪——更频繁、更清楚地表达情绪,这种情况非常常见。

双价性

个体情绪调节研究主要专注负面情绪控制。但在夫妻关系中,正面情绪调节同样重要。上调正面情绪对建立和维护亲密关系至关重要,从童年友谊到长期承诺关系都是如此。

同时,下调正面情绪在夫妻中也起重要作用。对伴侣失败时无法控制愉悦感,大笑或攻击性取笑可能被体验为残酷,从而破坏关系质量。

共同调节

管理自己情绪已足够具有挑战性,当承担管理另一个人情绪的责任时,挑战急剧增加。维持夫妻最佳情绪状态需要监测和调节两个伴侣的情绪,需要持续监测和调整。

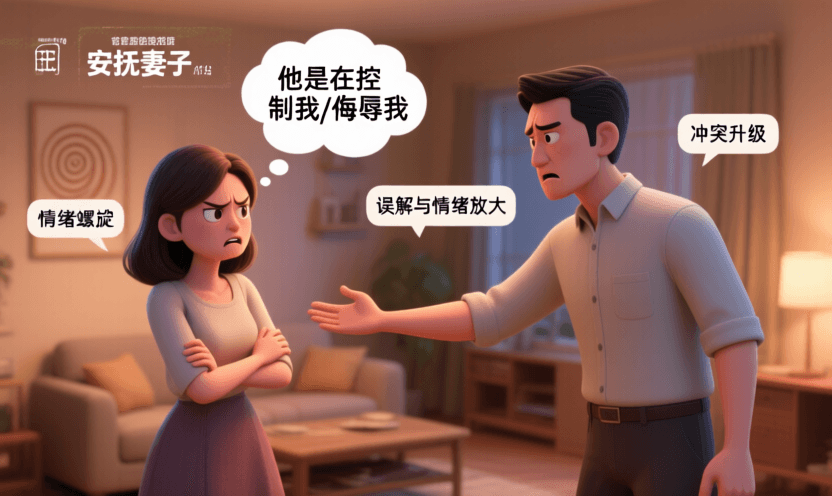

更复杂的是,一个伴侣的调节努力往往成为另一个伴侣的强烈情绪刺激。例如,丈夫试图安抚妻子的愤怒,妻子却认为这是“管理”和“侮辱”,反而更加愤怒,导致丈夫也变得防御和愤怒。

夫妻的情绪目标并不总是一致。在“需求-退缩”模式中,一个伴侣变得高度唤醒并批评,另一个伴侣则退缩冷静。共同调节的挑战是让过度唤醒的伴侣平静下来,同时增加退缩伴侣的情绪参与,这种复杂性在个体情绪调节中根本不存在。

后果影响

个体生活中情绪调节的重要性显而易见。特定情绪调节策略的更大使用,通过自我报告和他人报告测量,可预测更高水平的幸福感、心理健康、身体健康、关系质量和社会功能,以及更低水平的问题行为。虽然使用实验室评估情绪调节的研究仍然很少,但研究发现,更大的下调和上调情绪反应能力与更大的幸福感和更高收入相关。如果将情绪调节扩展到延迟满足,这种能力在学龄前早期的高水平与一系列积极结果相关,包括更大的认知和学术能力以及后来生活中应对挫折的能力。

由于直接测量夫妻情绪调节及其后果的研究相对缺乏,夫妻情绪调节重要性的案例必须基于相关文献。婚姻和其他承诺关系研究产生许多发现,表明夫妻中调节情绪的能力与积极结果相关。问卷研究发现,报告较少使用“控制或遏制”(类似于抑制)负面情绪的夫妻有更高的婚姻满意度。在亲密伴侣暴力文献中,无法调节负面情绪与伴侣虐待可能性增加相关。

在中国传统文化中,夫妻关系被视为“五伦”之一,强调夫妻间的和谐相处。良好的情绪调节能力有助于维持这种和谐,正如古语“夫妻本是同林鸟”,需要相互扶持,共同面对生活挑战。

夫妻互动研究范式已被认可为如何在社会情境中研究情绪调节的典范。夫妻来到实验室,参与一系列关于关系话题的未经排练的十五分钟对话。在这些对话中,行为被录像以便训练有素的观察者随后对情绪行为进行编码,并在两个伴侣中都持续监测与情绪反应相关的多种生理测量。后来,伴侣观看他们对话的录像带,并使用评级拨盘提供在互动过程中他们情绪体验效价的连续评级。这些连续多方法数据流(自我报告、行为、生理)可用于得出个体伴侣和夫妻中情绪反应性和情绪调节的测量。

这些研究中的许多发现在考虑夫妻情绪调节后果时高度相关。关于婚姻问题的讨论(可能引起强烈的负面情绪和情绪调节努力)特别有启发性,在主观体验、行为和生理中的情绪调节测量与几个重要领域的后果之间发现了联系。

在主观情绪体验方面,低水平的负面情绪和负面情绪互惠(一个伴侣的负面情绪体验后跟着另一个伴侣的负面情绪体验)都与更高水平的婚姻满意度相关。在情绪行为方面,丈夫在婚姻冲突期间无法降低负面情绪预测了随时间推移的婚姻稳定性降低。“调节良好的”夫妻(在十五分钟冲突互动过程中产生越来越高的正面与负面情绪行为比率的夫妻)在四年测量期间有更高水平的婚姻满意度、更低的婚姻解体风险和更好的健康。负面情绪行为的较少升级与长期婚姻夫妻的更高婚姻满意度相关。

外周生理活动的连续测量特别有趣,部分原因是自主神经系统反应非常难以自愿控制,部分原因是它们可以为夫妻中唤醒水平的变化提供现成的指标。使用这些测量,低水平的生理唤醒和生理联系(伴侣间生理的同步性)都与更高的婚姻满意度相关。

夫妻治疗

考虑到情绪调节在夫妻关系中的关键作用和深刻后果,情绪调节问题在夫妻寻求关系问题治疗时经常占据中心舞台。虽然具体情况因夫妻而异,但困扰的夫妻几乎总是要么努力下调负面情绪(涉及嫉妒和在家务、亲戚、育儿和财务等事情上的分歧),要么上调正面情绪(涉及沟通不畅和不频繁、不一起做事、失去性兴趣和亲密感、冷漠和缺乏同理心以及缺乏快乐),或者两者兼而有之。

历史上,夫妻治疗更多地关注这些问题的非情绪方面,但情绪和情绪调节越来越多地在许多形式的夫妻治疗中成为重要焦点。情绪焦点治疗(EFT)强调识别和改变夫妻互动中的情绪模式,而戈特曼方法则关注建立情感连接和解决冲突的技能。

发展过程

从发展角度看,几个关键的双人关系在生命周期的不同阶段占据突出地位,并作为调节技能出现和完善的熔炉。这里我们关注三个:父母和婴儿、早期浪漫关系和晚年夫妻。

父母与婴儿的双人关系

父母与婴儿的双人关系在情绪调节方面投入巨大努力。最初重点是减少负面情绪(管理婴儿痛苦),但很快产生了增加正面情绪的努力(参与娱乐、分散注意力和安抚活动)。婴儿可能被负面情绪压倒,缺乏自己控制它们的技能,因此依靠照顾者来调节情绪。社会情绪调节的起源显然存在于这些双人关系中。

依恋理论提供了从共同调节到婴儿期个体调节过渡的最有影响力的解释。“陌生情境”范式使用对母亲与婴儿分离和重聚情节的观察来分类依恋风格,这些风格对双人关系中的情绪调节以及最终对婴儿的情绪调节具有深刻影响。

母亲与婴儿双人关系也涉及大量的正面情绪共同调节。正面情绪调节在婴儿期的社会性质在正面情绪同步和互惠的研究中生动地看到。父母与婴儿双人关系经常参与精心设计的行为仪式,旨在增加婴儿的正面情绪。

早期浪漫双人关系

选择伴侣和建立浪漫纽带是关键的发展任务。与父母与婴儿双人关系主要关注负面情绪下调不同,在早期浪漫关系中,主要重点是上调正面情绪,包括激情爱、情感、快乐、兴奋和热情。

浪漫爱是在许多文化中发现的现象,与欣快感、专注注意力和对特定个体的强迫性思维相关。有证据将强烈激情爱的早期阶段与大脑中高度响应多巴胺的皮层下奖励中心联系起来,这可能有助于解释激情爱的几乎成瘾性质。

从情绪调节角度看,这些高强度正面情绪状态是高度可取的,恋人们参与相当精细的策略来上调他们的正面感受到极高的强度水平。下调负面情绪在早期浪漫关系中通常采取管理嫉妒的形式,其中真实和想象的背叛是必须控制的有力负面情绪来源。

晚年双人关系

在晚年,随着夫妻超越主要生殖期,情绪调节需求相应改变。处理损失和寻找生活意义变得特别突出。随着个人变老,他们在认知、身体能力和健康等领域经历功能损失,还经历社交网络的损失。

在晚年夫妻中,情绪调节变得非常重要,可能有助于老年人在面对衰退和损失时保持相对良好的幸福感水平。上调特定类型的正面情绪非常重要,如与他人回忆过去的成就,而伴侣爱经常承担早期由浪漫爱占据的主要重要性位置。同样重要的是下调特定负面情绪的能力,如悲伤和尴尬。

随着老年人花更多时间与配偶在一起,情绪的共同调节也变得越来越重要。情绪调节失败的赌注在晚年可能特别高;孤独对健康的负面后果已被广泛记录。夫妻降低生理唤醒水平的能力是关系质量和稳定性的重要预测因素,这些镇静效果可以通过触摸和正面情绪产生。

评估方法

夫妻中的情绪调节可以使用评估情绪调节信念的自我报告测量来测量,这些测量评估自己或了解我们的他人的信念。或者,夫妻中的情绪调节可以使用基于实际情绪调节观察的表现测量来测量。在自我报告和表现测量中,焦点可以放在调节能力(个人或夫妻能够做什么)或调节实践(个人或夫妻通常做什么)。如前所述,情绪调节的某些方面和品质在夫妻中比在个体中更突出。因此,用于评估夫妻情绪调节的测量应该设计为捕捉这些品质,以及也在个体情绪调节中突出的品质。

不幸的是,测量夫妻情绪调节的技术水平并不像我们希望的那样先进。大多数现有的情绪调节自我报告测量显然专注于个体调节。确实有与评估夫妻情绪调节相关的项目的自我报告测量几乎都是为其他目的设计的。在开发评估实际调节表现方法方面的进展也受到缺乏包括实际(甚至想象的)互动伙伴的情绪调节研究的阻碍。

在中国文化背景下,夫妻情绪调节的评估需要考虑文化因素。传统的“男主外、女主内”观念可能影响夫妻在情绪表达和调节方面的差异,这在设计评估工具时需要特别注意。

自我报告测量

在情绪调节领域,大多数自我报告测量专注于个体而不是夫妻的调节。情绪调节问卷评估认知重新评估和抑制策略的使用倾向。情绪调节困难量表评估情绪调节的六个维度,包括情绪意识、清晰度、接受度、策略获取、冲动控制和目标导向行为。

个体情绪调节测量可以修改为夫妻版本,但这需要重新建立可靠性和有效性,且可能无法评估夫妻特有的调节方面。

亲密关系文献中的一些测量评估关系功能,包含与夫妻情绪调节相关的项目。修订冲突策略量表询问处理分歧的方式。体验亲密关系量表评估亲密关系中的回避和焦虑,包含双人背景的项目。

这些测量产生特质样分数,适合捕捉持久倾向但不适合动态评估。情绪自我报告可通过影响评级拨盘和经验采样方法获得更动态的信息。

表现测量

虽然自我报告测量评估个体对情绪调节的信念,但表现测量评估实际的情绪调节发生情况,通常包括主观体验、情绪行为和生理激活的多方法评估。

表现测量可以专注于调节能力(给参与者具体指示改变情绪反应,评估执行效果)或调节实践(将参与者置于预期发生情绪调节的情况中,评估自然调节过程)。

能力测量告诉我们人们在情绪调节方面的潜力,但不一定反映日常实际做法。实践测量缺乏实验控制,需要在测量内容与情绪调节的关系之间进行推理。

调节能力测量在个体研究中广泛使用,但在夫妻研究中应用较少。一个例外是约会夫妻在讨论关系冲突时被指示重新评估或抑制情绪的研究。

调节实践测量已在成人双人关系研究中得到应用,情绪调节通过负面或正面情绪体验数量、情绪行为比率、自主神经系统激活等方式操作化。

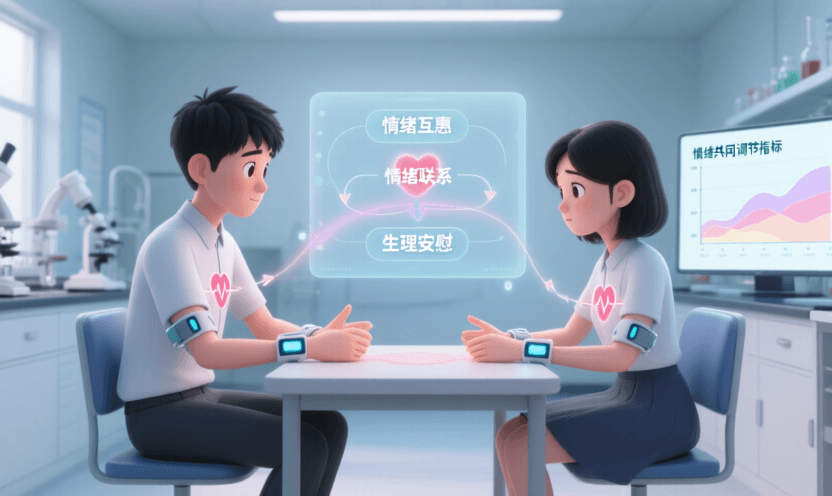

许多测量产生代表某时期平均调节的分数,但表现测量也可以是动态的,量化随时间展开的情绪反应性和调节模式。特别有前途的是使用双人两个成员的反应来表征情绪共同调节品质的技术,包括情绪互惠、情绪联系或生理安慰的测量。

未来研究方向

夫妻情绪调节研究正处于增长和发现的门槛。对密切社交关系的研究在许多心理学领域急剧增加。显然,我们在理解情绪调节在夫妻关系功能中的作用以及使用夫妻关系作为测试平台来增加我们对什么是情绪调节、它如何运作及其来源和后果的理解方面只是触及了表面。

为了让这一研究领域向前发展并实现其潜力,有几个紧迫的需求需要解决。

测量工具的发展

需要精心构建并具有良好建立的心理测量品质的夫妻情绪调节的可靠自我报告和表现测量。需要的测量应该:评估情绪调节能力和实践;超越对负面情绪下调的主要关注,包括正面和负面情绪的上调和下调;评估情绪调节的多个方面;并允许以捕捉其动态、迭代、共同调节性质的方式评估情绪调节。

同时需要开发和改进适合研究夫妻情绪调节能力和实践的实验范式。我们相信夫妻和父母与孩子互动的观察研究为向前发展提供了良好的基础,但希望也将开发刺激这一领域新研究的新范式。

方法学研究

需要研究和建立夫妻情绪调节的自我报告和表现测量之间的关系。现有的个体情绪调节自我报告测量通常没有以这种方式进行研究;因此,没有假设跨方法等价性的坚实基础。

需要解决情绪反应性和情绪调节之间区别的问题,就像在个体情绪调节研究中正在解决这些问题一样。这些是具有深刻理论和实践意义的挑战性问题。它们应该从扩大关于情绪功能在中枢和周围神经系统中如何组织的知识中大大受益。

前因与后果研究

需要对夫妻情绪调节的前因进行研究。我们期望在探索生物和心理学因素方面可以取得额外进展,这些因素使夫妻倾向于发展特定的调节风格。特别感兴趣的是夫妻情绪调节风格在关系过程中如何发展、何时可塑以及何时固化。

需要对情绪调节的后果进行更多研究,特别关注将不同类型的情绪调节与多个领域的后果(包括身体和心理健康、幸福感和关系质量)联系起来。这种研究将大大受益于纵向设计;我们期望特定调节风格的许多效果只有在相当长的时间后才会出现。

扩展与应用研究

需要研究当社会情境情绪调节从双人关系扩展到更大群体时出现的相似性和差异。我们需要更多不同双人关系类型的比较。我们还需要更多关于社区如何处理悲剧和胜利事件的研究,特别关注在后果中必须面对的情绪调节挑战。

需要研究改善个体、双人和群体情绪调节能力的方法。在成人关系领域,有许多治疗方法特别关注情绪功能。不幸的是,这些治疗的功效和有效性研究倾向于将一个极其复杂、多方面的治疗包的结果与非治疗条件进行比较。需要更多使用设计的研究,这些设计能够专注于负责特定变化和改进领域的“活性成分”。

虽然夫妻情绪调节的科学状态仍然相对不成熟,但潜力显然是巨大的。随着新测量工具的发展以及健全、生态有效的实验范式的发展,使我们能够研究人际背景中的调节动态,我们期望在夫妻情绪调节相关的许多重要领域取得巨大进展。